Critique de la saga entière, initialement publiée sur mon blog : http://nebalestuncon.over-blog.com/2017/11/baby-cart-le-loup-a-l-enfant-l-integrale-de-la-saga.html

(IN)CULTE !

Cela faisait des années que je voulais le faire, et je l’ai enfin fait : le visionnage des six films constituant la série Baby Cart, soit l’adaptation au cinéma du génialissime manga de Koike Kazuo et Kojima Goseki Kozure Ôkami, plus connu dans nos contrées sous son titre anglais Lone Wolf and Cub.

En fait, cette curiosité pour ces films remonte en ce qui me concerne à bien avant ma découverte du manga. Cet intrigant titre global de Baby Cart, en soi, suffisait à attirer l’attention, et c’était sans doute la série de chanbara la plus connue en dehors du Japon, si le Zatoichi de Kitano Takeshi, en 2003, a un peu changé la donne, en popularisant bien au-delà des frontières de l’archipel nippon le personnage très révéré là-bas du masseur aveugle. En fait, il y a un lien direct, voire plusieurs, et j’y reviendrai.

Mais ma découverte bien tardive de la BD de Koike Kazuo et Kojima Goseki a forcément rendu plus nécessaire encore le visionnage de cette saga – parce que Lone Wolf and Cub a constitué pour moi une putain de baffe, comme mes chroniques très enthousiastes des quatre premiers tomes en témoignent sans doute (je viens de lire le cinquième, j’en causerai sous peu). Le scénario de Koike Kazuo fait preuve d’une astuce extraordinaire, à même de conjuguer dans l’harmonie la violence et le sentiment, l’outrance et la documentation ; le dessin de Kojima Goseki, et la mise en page en fait partie, démontre quant à lui un sens du cadre et du montage qu’on est porté à qualifier de « cinématographique », même si c’est prendre les choses à l’envers – je n’en étais que plus curieux de voir ce que cela pourrait bien donner à l’écran. Certes, la série est très longue, et je doute qu’elle demeure aussi bonne au fil de ses vingt-huit tomes, mais, en ce qui concerne les cinq premiers du moins, les seuls que j’ai lus pour l’heure, on peut très légitimement parler de chef-d’œuvre, de monument de la bande dessinée.

Et les films ? Il me fallait voir ça – et merci aux indispensables éditions Wild Side, comme toujours, pour ce très beau coffret rassemblant les six DVD de la série, complétés par un DVD bonus fort instructif, où l’on disserte aussi bien sur l’œuvre de Misumi Kenji que sur l’influence de Lone Wolf and Cub sur Frank Miller, avec aussi une comparaison de la BD et des films, excellente idée, et bien rendue, mais hélas sur un format trop court et donc un peu frustrant.

Baby Cart, donc… Six films. Auxquels on accole systématiquement le qualificatif si dangereux de « culte » ; six longs-métrages sortis en l’espace de trois ans, mais les quatre premiers durant la seule année 1972 – et ce alors que la publication du manga n’avait débuté qu’en 1970 ; six films, enfin, qui ont rassemblé une équipe de personnages hauts en couleurs…

DES PERSONNAGES AUTOUR DES FILMS

Sans doute faut-il commencer par Katsu Shintarô, forte tête et/ou tête de cochon, mais alors un acteur extrêmement populaire au Japon, au premier chef pour son plus célèbre rôle : celui, donc, de Zatoichi – il a incarné le masseur aveugle dans vingt-cinq films très rentables au cours des années 1960 et 1970 ; comme dit plus haut, le film de Kitano Takeshi est un témoignage éloquent de l’importance de ce personnage dans le cinéma populaire japonais, dans la durée – comme un James Bond, peut-être.

Au tournant des années 1970, cependant, le cinéma japonais, et pas seulement le cinéma populaire d’ailleurs, connaît de plus en plus de difficultés ; après l’âge d’or des années 1950 et 1960, ce qui inclut l’internationalisation du cinéma nippon dans la foulée du Rashômon de Kurosawa Akira, se profile à l’horizon la chute des grands studios japonais – et Katsu Shintarô, à ce qu’il semblerait, en était parfaitement conscient. Il était sans doute très conscient d’une autre chose encore : le chanbara, ce genre dont il incarnait sans cesse le plus fameux personnage, était alors entré dans une phase de déclin, et le public tendait à s’en désintéresser, lui préférant notamment les films de yakuzas. Pour remédier à ces deux soucis, Katsu Shintarô, désireux d’une plus grande liberté, a donc fondé sa propre maison de production, Katsu Pro., qui, sauf erreur sans s’émanciper totalement du système des grands studios (je crois qu’il y avait des liens avec la Daiei ?), lui autorisait cependant une certaine marge de manœuvre – l’occasion de tourner des films dont les studios, frileux et conservateurs, n’auraient jamais voulu.

Entre alors en scène un deuxième personnage haut en couleurs… qui n’est autre que le frère aîné de Katsu Shintarô ! C’est que leur père était acteur de kabuki, et il a ainsi formé les deux garçons, qui y ont fait leurs premières armes… Wakayama Tomisaburô, donc – semble-t-il lui aussi une forte tête et/ou tête de cochon. Le bonhomme est massif, un judoka chevronné par ailleurs – et c’est ainsi qu’il a commencé à percer au cinéma. Mais, peut-être plus encore que son frère, Wakayama est un amateur de jidai-geki (« film historique », ou « en costumes »), au-delà du seul chanbara qui en est un sous-genre ; depuis 1955, il a tourné dans nombre de ces films, et entend continuer.

Or Wakayama découvre le manga Kozure Ôkami, de Koike Kazuo et Kojima Goseki, qui paraît depuis 1970 et remporte semble-t-il un certain succès. L’acteur est très séduit par le personnage d’Ogami Ittô, et soumet à son frère l’idée d’en produire une adaptation cinématographique, avec lui-même dans le rôle principal. Par ailleurs, de sa propre autorité, il va rendre visite au scénariste Koike Kazuo – à en croire ce dernier, à peine entré dans la salle, Wakayama Tomisaburô aurait aussitôt exécuté un saut périlleux : « Je suis peut-être gros, mais je peux quand même faire ça ! » Il est vrai que le physique de Wakayama peut surprendre, guère conforme aux images que l’on se fait couramment des héros de chanbara, et, dans le premier film notamment, j’avoue que je ne savais pas vraiment qu’en penser – mais, pour le coup, son côté massif et néanmoins vif de judoka, autant que l’âge qui commençait à marquer ses traits, en faisaient effectivement un choix pertinent pour incarner Ogami Ittô, et qu’importe s’il ne ressemblait pas vraiment au personnage dessiné par Kojima Goseki… Quoi qu'il en soit, Koike Kazuo est impliqué dans l’affaire (il scénarisera lui-même les cinq premiers films – il confesse volontiers que ça s’est fait de manière assez anarchique et désinvolte…), et, Wakayama Tomisaburô ayant convaincu son frère Katsu Shintarô de produire le film, débute bientôt le tournage du Sabre de la vengeance – nous sommes en 1972 ; le film connaîtra un beau succès, au point où trois autres épisodes seront tournés dans la même année (!), puis un autre en 1973 et un dernier en 1974. Il semblerait que la série se soit interrompue en raison d’un caprice de Wakayama…

Mais là, j’ai pris un peu d’avance… C’est qu’il fallait aussi trouver un réalisateur. La question ne s’est finalement pas posée très longtemps, car aussi bien Katsu Shintarô que Wakayama Tomisaburô avaient leur idée sur la question : ils voulaient Misumi Kenji. Là encore une forte tête, même si sur un mode beaucoup moins agressif – simplement, le réalisateur ne se laissait pas marcher sur les pieds… Ses relations avec les deux frères avaient pu être houleuses au début, mais, finalement, ça s’était avéré le meilleur moyen de gagner leur respect. Misumi avait réalisé des films très divers ; certains lui avaient conféré, semble-t-il, l’image d’un réalisateur « féminin » (ce qu’un dur passablement conservateur comme Wakayama Tomisaburô traduisait par « efféminé », initialement…), pas si éloigné au fond d’un Mizoguchi Kenji, auquel il était lié via le studio Daiei (et sa hiérarchie interne des auteurs) ; mais il avait également fait preuve d’un certain brio dans un registre davantage tourné vers l’action – et Katsu était bien placé pour le savoir, puisque Misumi l'avait dirigé dans nombre de films de la série des Zatoichi dans les années 1960, dont le tout premier en 1962 ! Un réalisateur inventif et digne de confiance, capable de faire œuvre au travers de films très différents, et pas étranger au registre populaire : le choix idéal pour Baby Cart. Misumi Kenji réalisera quatre des six films de la série – les trois premiers, et le cinquième. Aussi y reste-t-il attaché dans la mémoire cinématographique, on en a fait le réalisateur de Baby Cart...

Même s’il y en a donc eu deux autres : le quatrième film a été tourné par Saito Buichi, un réalisateur proche et qui avait été envisagé dès le départ – moins inventif peut-être que Misumi, mais impliqué et tout à fait compétent. Le sixième et dernier opus, un peu à part (le film n’est pas scénarisé par Koike Kazuo, et contient des éléments clairement surnaturels), a quant à lui été réalisé par Kuroda Yoshiyuki, qui avait semble-t-il connu une belle carrière dans le registre fantastique.

Pour être vraiment complet, ce tableau des personnages autour des films devrait sans doute mentionner d’autres noms plus discrets – chefs opérateurs, monteurs, compositeurs (la musique est totalement anachronique, très funky souvent, avec aussi à l’occasion des bruitages « bleep » d’une électronique so 1973…), etc. Mais là, ça dépasse allègrement mes compétences – encore plus que ce que je viens d’écrire, veux-je dire. Je vous renvoie au documentaire Baby Cart : lame d’un père, l’âme d’un sabre, dans le DVD bonus (Baby Cart : le guerrier de l’apocalypse), il contient plein de choses très intéressantes à ce propos, dont des interviews des grands responsables de tout ça.

LE CHANBARA JUSQU’À L’OUTRANCE

La série Baby Cart ne doit sans doute pas être envisagée isolément – elle s’inscrit dans l’histoire tumultueuse du chanbara, sous-genre du jidai-geki ; même si la nuance n’est peut-être pas toujours évidente ? D’autant que, si le chanbara originel avait des sources pré-cinématographiques, dans le théâtre kabuki, il a considérablement évolué au cours du XXe siècle – et Les Sept Samouraïs, de Kurosawa Akira, en 1954, est sans doute une date importante, notamment dans cette optique d’un registre un peu flou entre le genre et le sous-genre. Outre qu’il permet à quelques-uns de ces films de s’exporter, le film de Kurosawa incarne aussi un courant où le cinéma japonais prend compte de l’international, et l’influence en retour. Le lien avec le western est tout particulièrement marqué. Un fait qui éclate dans Yojimbo, en 1961, où l’hommage est explicite (et en même temps très joueur). Déjà, l’année précédente, John Sturges avait livré un remake des Sept Samouraïs en western, sous le titre Les Sept Mercenaires ; mais, en 1964, c’est cette fois Yojimbo qui est « remaké », par Sergio Leone – sous le titre Pour une poignée de dollars. Naissance (à l'international ?) du western spaghetti, et belle illustration d’une boucle de rétroaction qui se met en place, où le chanbara et le western italien, notamment, s’influencent sans cesse – Baby Cart en témoignera, et, outre les films de Leone, je suis très tenté de supposer une influence marquée du Django de Sergio Corbucci, notamment.

Et cette influence réciproque ne concerne pas seulement les techniques de réalisation ou même de narration. Yojimbo, au travers du rônin incarné par Mifune Toshirô, avait introduit un personnage de héros à la morale (en apparence, du moins) plus ambiguë que de coutume, dans un monde quant à lui sans l’ombre d’un doute d’un cynisme effrayant et prompt à la violence la plus sale – deux dimensions considérablement accentuées dans le film de Leone et ses deux suites, où cela tourne presque au nihilisme. Au Japon, ce constat plus désabusé (car je suppose que les films de Kurosawa avaient encore malgré tout quelque chose de « chevaleresque » ?) opère aussi une remise en cause des vieilles gloires du bushido et de l'honneur si cher aux samouraïs, approche qui prend de plus en plus de place dans le chanbara et le jidai-geki japonais des années 1960, en contrepoint à celui des décennies précédentes – en témoignent notamment des films tels que le splendide Harakiri de Kobayashi Masaki, ou encore Goyokin ou Hitokiri de Gosha Hideo (qu’il faut à tout prix que je revoie sous peu…). À vrai dire, en bande dessinée, Lone Wolf and Cub en sera bientôt la plus criante des illustrations, et, je suppose, certains gekiga de Hirata Hiroshi de même (par exemple L’Argent du déshonneur ?).

La violence, aussi, prend une tout autre signification. À ce qu’il semblerait, le chanbara classique, comme le western classique d’ailleurs, ne jouait pas la carte de la violence graphique – les morts tombaient au sol sans une goutte de sang, sans un cri. Ici, c’est à nouveau un film de Kurosawa qui commence à changer la donne : Sanjuro, en 1962, la suite de Yojimbo, sorti quant à lui l’année précédente. Les deux films usaient de diverses techniques pour rendre les combats plus terribles, que ce soit au plan du montage, en usant d’accélérés ou de ralentis, ou encore en trafiquant le son des coups de sabre et des membres tranchés pour un impact plus viscéral (littéralement, parfois…). Mais, en outre, Sanjuro se conclue sur un fameux duel… qui s’achève bien vite en un geyser de sang ! La légende prétend que l’effet spécial avait déconné, mais pour le mieux… De ceci aussi le chanbara ultérieur saura se souvenir – et tout particulièrement Baby Cart, série où l’ultraviolence règne, très graphique (une dimension encore accentuée dans la diffusion internationale originelle des films, avec le remontage Shogun Assassin qui parvenait à rendre l’ensemble plus violent encore !).

Ceci, cependant, c’est la trame générale de l'évolution thématique du genre – mais, à la fin des années 1960, le chanbara semble avoir perdu en popularité au Japon. On lui reproche souvent d’être devenu trop baroque, trop maniéré – ce qui paraît pourtant entrer en contradiction avec cette évolution globale. Mais Baby Cart va – une dernière fois ? – remodeler le genre en reprenant ces différents aspects, et en les poussant plus loin que jamais. Comme dans le manga originel, Ogami Ittô est un tueur impitoyable – un homme très dur, aussi, avec son fils Daigorô, même si, dans les deux cas, quelques scènes savamment saupoudrées témoignent de ce que la relation qui les unit n’est pas dénuée d’un authentique amour, peut-être d'autant plus touchant. Quoi qu’il en soit, l’ancien bourreau du shôgun, dans sa quête de vengeance, en s’abaissant à devenir un tueur à gages, paraît rompre tous les liens avec la figure mythique du samouraï. Il en conserve pourtant la dignité froide et intimidante… Mais les illusions ne sont plus de la partie. De la sorte, le monde autour de l’assassin ne bénéficie plus lui non plus des mêmes enjolivures fantasmées : il est cynique, immoral, révoltant, et d’une extrême violence. Nul besoin, pour s’en apercevoir de s’en tenir aux seuls Yagyû, les vilains de la série, clan ninja cupide et impitoyable – les agents plus « officiels » du shogunat ne valent pas mieux, et les routes de l’archipel sont parcourues par quantité de brigands, qu’ils s’assument en tant que yakuzas, ou feignent, peut-être même à leurs propres yeux, d’être des samouraïs, quitte à ce que ce ne soit que pour jouir des privilèges attachés à ce rang. Même si Baby Cart s’affiche avant tout comme un divertissement populaire, la série déploie donc un tableau très critique, et sans doute aussi railleur, à l’encontre des représentations idéalisées du bushido.

Mais, dans cette entreprise de démolition et de massacre, la série ne fait pas que broder sur le chanbara des années 1960 ; elle sait, comme les meilleurs de ses prédécesseurs, regarder ce qui se fait ailleurs, et en tirer profit (ce qui produira à terme une influence en retour). Le modèle du western spaghetti, même rendu confus tant il avait entretenu des liens complexes avec le chanbara depuis Yojimbo et Pour une poignée de dollars, est indéniable, et, tout particulièrement à partir du troisième volet, Dans la terre de l’ombre, je maintiens : j’ai vraiment l’impression que c’est Django la référence clef. Mais il y a d’autres choses encore – sans doute le cinéma de Hongkong, et tout particulièrement de la Shaw Brothers ; sans doute aussi et enfin, de manière peut-être plus surprenante, via notamment une multitude de gadgets improbables, y a-t-il dans les films Baby Cart bien des choses qui renvoient à James Bond – Le Paradis blanc de l’enfer, au terme de la série, ne laissera plus aucun doute à cet égard.

Baby Cart, quoi qu’il en soit, incarne le chanbara des années 1970 – même avec quelque chose d’un chant du cygne. De par son outrance à tous points de vue, la série y gagne une certaine singularité qui découragera l’imitation.

ULTRAVIOLENCE ET GROTESQUE

Outrance : c’est bien le mot. Si le premier film, Le Sabre de la vengeance, reste relativement sobre à cet égard, dès le deuxième, L’Enfant massacre, la série en rajoutera toujours plus dans l’ultraviolence et le grotesque – jusqu’à aboutir à l’ultime film, Le Paradis blanc de l’enfer, pour lequel le mot « excessif » paraît bien timoré. Il y a là une escalade qui ne pouvait peut-être pas continuer éternellement ; la folie du sixième film, même s’il n’était semble-t-il pas envisagé dès le départ comme devant être le dernier de la série, en témoigne sans doute à sa manière.

Cette outrance tient d’abord à l’ultraviolence de la saga. Le geyser de Sanjuro y fait bien des émules – le tuyau d’arrosage participe de nombre d’effets spéciaux, c'est presque un personnage à part entière à ce stade… La série est très gore, oui : le sang qui gicle s’accompagne régulièrement de têtes et de membres qui volent, de plaies à vif en gros plan, parfois même de corps littéralement coupés en deux d’un coup de sabre bien placé. Les combats sont bien chorégraphiés, avec une certaine élégance parfois (élégance qui ressort également de scènes plus contemplatives et très bien composées, notamment dans les films tournés par Misumi Kenji – c’est un point que je ne saurais pas développer beaucoup plus, mais il faut le prendre en compte : les films sont souvent beaux, et ils ne sont pas que tueries), mais la mort n’y est jamais élégante quant à elle – elle est horrible et noue le ventre… à moins de faire rire ? Les bruitages y participent, d’ailleurs – pas seulement du fait des astuces de Kurosawa et de ses collaborateurs, mentionnées plus haut, et dûment reprises : ici, la lame pénétrant dans la chair et qui y est retournée produit son lot de « sprotch splitch sprlutch » peu ragoutants – et les « pchit » des tuyaux d’arrosage sont comme amplifiés, avec des variantes (le nuage de sang en particules peut utilement remplacer le geyser). On est en plein registre du Grand-Guignol, parfaitement assumé – la réaction du spectateur est sans doute variable, sur un axe qui va du rire franc au dégoût nauséeux : mille nuances de gore… Même si je tends à croire que, du fait de cette escalade, les connotations de l’ultraviolence évoluent au fil de la série : ce qui est douloureux dans Le Sabre de la vengeance est hilarant dans Le Paradis blanc de l’enfer.

Plus exceptionnellement, la violence, sans être aussi graphique, peut prendre d’autres formes, éventuellement plus éprouvantes, d'ailleurs. Il y a çà et là quelques séquences de torture, dont une, dans Le Territoire des démons, s’avère particulièrement déconcertante – car c’est alors le petit Daigorô qui est supplicié sous les yeux de son père ! De manière un tantinet gratuite par ailleurs… Mais, dans ce registre, il y a plus insoutenable : quelques scènes de viol… Dans Dans la terre de l’ombre, le troisième film (et peut-être mon préféré ?), on trouve deux de ces scènes, très dures – d’autant qu’elles sont filmées caméra à l’épaule, ce qui rend les séquences plus brutales encore… Pour le coup, cette violence-là ne fait pas du tout rire.

Mais la violence, dans Baby Cart, c’est aussi le body count effarant dans chaque film – et toujours un peu plus. La série nous démontre par le menu qu’Ogami Ittô est la principale cause de mortalité dans le Japon d’Edo, le petit Daigorô atteignant une honnête deuxième place au classement. Les deux premiers films ne manquent pas de tueries, mais j’ai l’impression que la donne change avec le troisième, qui, dans sa scène finale, inaugure un principe de méga-baston conclusive que les films suivants reprendront avec toujours plus d’ampleur. Dans chaque film, Ogami Ittô tue des dizaines d’adversaires, dont une bonne moitié voire plus dans ces scènes finales totalement folles. Dès Dans la terre de l’ombre, cela a quelque chose de proprement (non, salement) surréaliste ; dans Le Paradis blanc de l’enfer, ultime volet, cela passe toute mesure – au visionnage du film, j’avais avancé que, lors de la dernière scène, Ogami Ittô tuait bien 150 à 200 personnes à lui tout seul ! Et Wikipédia de me corriger dans le détail mais pas dans le fond : « Ce film détient le record du nombre de personnages tués par un seul autre personnage, Ogami Ittô y faisant 150 victimes. »

Tout ceci n’est pas sans incidence quant à la réception des films. Disons-le, passé le premier opus, au-delà de quelques passages bienvenus dans les troisième et quatrième volets plus particulièrement, le ton de Baby Cart est assez différent de celui du manga de Koike Kazuo et Kojima Goseki. Lone Wolf and Cub pouvait sans doute faire appel au registre du grotesque, via des techniques et armes étranges de ninjas, ou via des massacres improbables,mais les films vont bien plus loin dans ce sens – et, s’ils n’ont absolument rien de comédies, et si Ogami Ittô y demeure un personnage grave et fondamentalement inquiétant, l’outrance des situations est telle que la noirceur essentielle du manga cède progressivement le pas au délire bisseux toujours plus excessif, et autrement amusant ; pas que ce soit forcément une critique, même si je préfère largement le manga sous cet angle, mais, oui, le ton diffère…

Et ce même si Koike Kazuo a scénarisé cinq films sur six, et si ces cinq films reprennent des éléments figurant dans la BD, et même dans ses tout premiers tomes (rappelons que le manga n’avait débuté qu’en 1970, soit deux ans seulement avant le premier film) : le cas du sixième métrage est à part, donc, mais la quasi-totalité des récits figurant dans les cinq premiers films ne m’étaient pas inconnus, car issus des quatre premiers tomes du manga.

Et le ton diffère d’autant plus que, dans ce principe d’escalade, il y a comme une compulsion à faire toujours plus dans le « bizarre », avec des « coups spéciaux » totalement dingues, des manières de mourir follement inventives et improbables… et, de plus en plus, quantité de gadgets tout droit sortis du laboratoire de Q. Ceci, souvent, via le landau de Daigorô : la daigorômobile ne manque pas d’astuces improbables dès le départ, mais, dans le dernier film, elle devient un putain de char d’assaut en même temps qu’une luge ! Ces gadgets, bien sûr, connaissent leur lot d’anachronismes rigolos… Dans la scène finale du troisième film (celle qui m’a vraiment rappelé Django), le landau se transforme en une bien improbable mitrailleuse (!), principe qui sera souvent repris dans les films suivants (jusqu’à plus soif, hélas : dans Le Paradis blanc de l’enfer, cela doit bien se produire cinq ou six fois en moins d’une heure et demie – à ce stade, la jubilation a depuis longtemps été remplacée par la lassitude…). Je note ici que, dans le tome 5 de Lone Wolf and Cub, un épisode très déconcertant amène Ogami Ittô à découvrir les plans d’une « arquebuse multiple », plutôt que d’une mitrailleuse à proprement parler – mais je ne sais pas si cet épisode est antérieur ou postérieur par rapport à Dans la terre de l’ombre.

Mais, au-delà des gadgets, il y a nombre de techniques martiales, souvent associées aux méchants ninjas du clan Yagyû, qui relèvent peu ou prou du surnaturel. Cela vaut aussi pour Ogami Ittô, bien sûr, dont la technique sui-o commet bien des ravages – par ailleurs, Wakayama Tomisaburô était amateur de combats très dynamiques et très impressionnants, et prisait beaucoup l’emploi des trampolines… ZBOING ! Il y a aussi quelques choses plus étranges, comme l’épée enflammée de l’épisode quatre. Mais, dans le dernier film (qui, rappelons-le, est le seul à ne pas avoir été scénarisé par Koike Kazuo), cette relative ambiguïté au regard de prouesses physiques peu ou prou surnaturelles cède la place à un contenu sans l’ombre d’un doute fantastique (genre qui avait semble-t-il la prédilection du réalisateur, Kuroda Yoshiyuki) : Ogami Ittô y affronte un sorcier et ses larbins zombies fouisseurs…

Ce grotesque, comme tout grotesque, n’est pas sans dangers : par définition, c’est un jeu d’équilibriste, qui peut pencher aussi bien du côté du sublime que du ridicule. En certains cas, la jubilation bisseuse n’est pas si éloignée de la jubilation nanarde… Satanés ninjas, ça doit être de leur faute ! Sauf, bien sûr, que Misumi Kenji, surtout, et Saito Buichi, et (même) Kuroda Yoshiyuki, filment autrement mieux qu’un Godfrey Ho. Mais les films, à part le premier, sont quand même sur la corde raide – et j’imagine que les réactions peuvent varier considérablement d’un spectateur à l’autre, voire, chez un même spectateur, d’un moment à l’autre.

LES SIX FILMS

Je ne peux pas faire ici de chroniques détaillées des six films, ce n’est pas vraiment le propos – quelques éléments qui me paraissent notables, des liens avec la BD quand c'est possible, c’est tout (au risque du jugement un peu lapidaire).

Deux très brèves remarques générales : les six films sont assez courts (moins d’une heure et demie chacun), et souvent un peu décousus – disons du moins avec une trame générale plus ou moins relâchée.

Allez, c’est parti…

Le Sabre de la vengeance

Le premier film de la série est en tant que tel le plus « normal », d’une part car il pose les personnages en livrant aux spectateurs le passé d’Ogami Ittô, fondant son errance avec le petit Daigorô, d’autre part parce qu’il fait encore preuve d’une certaine retenue au regard du grotesque qui sera, dès le deuxième film, un trait essentiel de Baby Cart.

Notons par ailleurs que le film s’ouvre sur une séquence d’une extrême gravité, quand Ogami Ittô, en tant que kaishakunin au service du shôgun, décapite un enfant noble, faisant un simulacre de seppuku avec un éventail – scène directement reprise de la BD, l’épisode « Le Chemin blanc entre les fleuves », dans le tome 3.

Mais le reste du film, sauf erreur, pioche surtout dans le tome 1 du manga – d’une part, l’épisode « La Route de l’assassin », logiquement repris en flashback, et qui montre la famille d’Ogami Ittô se faire massacrer par les Yagyû, Ogami Ittô pris au piège diabolique de ses derniers et refusant de se contraindre au seppuku, bien plus désireux qu’il est de se venger… et emmenant avec lui le petit Daigorô, dont le destin est décidé dans l’épreuve du sabre et de la balle. D’autre part, l’épisode « À l’oiseau les ailes, à la bête les crocs », où Ogami Ittô et Daigorô tombent sur un village dont les habitants sont séquestrés par des brigands – prétexte à la grande scène finale, une jolie tuerie, en même temps beaucoup plus retenue que ce que l’on verra dans la série par la suite.

Ce film a sans doute une limite : il construit sa narration sur les flashbacks d’Ogami Ittô trahi par les Yagyû – mais, du coup, la narration au présent n’a en contrepartie pas forcément beaucoup de sens ; en même temps, il s’agissait bien de mettre en scène une errance… J’ai d’ailleurs appris depuis qu’au Japon il y avait des « récits de vagabondage » éventuellement codifiés, et où le vagabond est souvent lié à un enfant – ce qui éclaire sous un autre jour aussi bien Lone Wolf and Cub que Baby Cart.

Mais, en contrepartie, la réalisation est impeccable, Misumi Kenji sachant doser son métrage en brillant dans une égale mesure dans les éclats de violence et dans les intermèdes plus posés, avec quelques très jolis plans à la clef. L’ambiance est remarquable, la violence douloureuse : peut-être s’agit-il d’un chanbara plus « classique » que les suivants, mais il n’en est pas moins, dans l’absolu, d’une très grande qualité. Beaucoup aimé.

L’Enfant massacre

Ce deuxième opus, dès son entrée en matière, témoigne de ce que le grotesque s’est invité dans la série, et ne la quittera plus. Je crois que c’est ce qui m’a un peu gêné lors de mon visionnage, et qui a fait que j’en suis sorti un peu dubitatif – là où nombre de gens vous diront que c’est ici que Baby Cart devient Baby Cart, ce qui est sans doute très vrai.

Mon souci, en fait, a porté ici sur les adversaires d’Ogami Ittô – très connotés ninjas, d’abord des femmes que je suppose héritées de l’épisode « Les Huit Portes de la perfidie » (tome 1), puis, et surtout, les frères Hidari, repris de « La Flûte du tigre tombé » (tome 3) ; et il n’y a pas de mystère – ces deux épisodes, dans la BD, font partie de ceux qui m’ont le moins plu dans les premiers tomes… Parce que je préfère la série sur un mode moins systématiquement martial, et sans doute plus réaliste, le trip « ninja » ne me parlant pas plus que ça. Sauf que, dans les films, cette optique plus grotesque fait sans doute sens, et, à ce compte-là, le film se débrouille plutôt bien, je suppose.

Et, au-delà, il y a des choses plus intéressantes à mes yeux, même si la trame de fond, pertinente en tant que telle, est un peu confuse dans son exposition – je suppose qu’elle emprunte à l’épisode « Vague de froid » (tome 2), hélas sans son cadre montagnard et enneigé.

Ce qui est bien plus convaincant, c’est sans doute le rôle de Daigorô – dans quelques jolies scènes où l’enfant veille son père abattu ; car Ogami Ittô a beau être la machine à tuer que l’on sait, il n’est pas totalement invincible – et c’est un point sur lequel certains des films suivants reviendront, notamment le troisième et (surtout ?) le quatrième.

L'Enfant massacre... Je ne suis pas bien certain de ce que j’en pense, donc. Sans avoir trouvé ce film mauvais, j’en étais sorti un peu dubitatif – mais il gagnerait peut-être à être revu après coup. Pour certains, c’est peut-être même le meilleur épisode de la série ! Mais ceci, je ne le crois pas – je crois que, pour ma part, je décernerais ce titre au suivant…

Dans la terre de l’ombre

Oui : Dans la terre de l’ombre, toujours signé Misumi Kenji, est peut-être bien mon film préféré de la série, au sens où il conjugue, à mes yeux avec le plus d’habileté, tout ce qui fait Baby Cart – la violence et la grâce, l’émotion et l’outrance.

Qui plus est avec une réalisation au poil, réservant nombre de très beaux plans. Misumi apporte beaucoup de soin au cadrage et au montage, et le résultat est d’une belle élégance, en même temps que d’une violence rare – j’avais déjà évoqué plus haut les scènes de viol, passablement rudes, caméras à l’épaule… Mais le rythme un peu plus posé que d’habitude (ou en tout cas davantage que dans L’Enfant massacre), à mon sens, bénéficie à toutes ces approches.

L’histoire est peut-être plus décousue encore que d’habitude, pourtant – mais c’est qu’elle ménage de jolies scènes qui mettent en valeur les personnages plutôt qu’un « récit » qu’on leur imposerait. Ainsi dans le thème de la prostitution – qui emprunte à l’épisode « Annya et Anema » (tome 3), y compris la séquence de torture pas vraiment indispensable. Mais, au-delà, le film offre à ses héros des moments plus intimes que d’usage, et qui les grandissent. Dans les deux premiers films, je l’avoue, j’avais un peu de mal à me faire au massif Wakayama Tomisaburô – mes préventions ont disparu avec ce troisième opus, qui confirme avec éloquence combien il était parfait dans le rôle d’Ogami Ittô : il parvient vraiment à livrer une composition idéale, où, à chaque plan, il est à la fois noble et pouilleux, le tueur et le père. Et toujours inquiétant, cela va de soi. Tout en ménageant des scènes non exemptes de tendresse avec le petit Daigorô.

Mais – et ça participe de sa réussite – ce troisième opus n’est bien sûr pas que moments tendres et délicats, loin de là ! Plus encore que le deuxième, il propulse la série dans le grotesque le plus intense au travers de son incroyable scène de bataille finale, avec le landau de Daigorô qui se transforme en mitrailleuse – ce qui, donc, m’a beaucoup rappelé Django et son cercueil. La scène est totalement folle, mais très efficace – elle institue d’emblée un modèle que les films suivants ne pourront que reprendre en tendant de le dépasser, et donc en le poussant plus loin encore.

Cependant, au registre de l’action, le film ne s’arrête pas là – car il est construit pour partie autour d’une boucle confrontant Ogami Ittô à un adversaire véritablement à sa hauteur (ce qui n’était certes pas le cas des brigands et même du plus habile des Yagyû dans le premier film, et finalement pas davantage des frères Hidari dans le deuxième) : un samouraï réduit à la misère, et qui côtoie de la mauvaise graine, des « faux samouraïs » (thème peut-être emprunté à l’épisode « Mauvais Sujets », dans le tome 4 ?). Le personnage bénéfice d’un charisme certain – mais qui ne le rend pas plus sympathique, car nous le voyons impitoyable et guère moral… Cependant, cette stature justifie l’affrontement – qu’Ogami Ittô souhaite pourtant différer ! En définitive, après la bataille, le film se conclura donc sur un duel – dont vous connaissez très bien l’issue ; mais il se double d’un questionnement moral qui fait quelque peu froid dans le dos… Les monstres et l'honneur...

Oui, un très bon cru – je crois bien que c’est celui que j’ai préféré.

L’Âme d’un père, le cœur d’un fils

Quatrième volet de la série, L’Âme d’un père, le cœur d’un fils est aussi le premier à ne pas être réalisé par Misumi Kenji (qui avait tout de même filmé les trois précédents durant cette même année 1972 !) ; c’est cette fois Saito Buichi qui prend la relève, et, disons-le, de manière plus qu’honorable : je crois qu’il y a peut-être comme un préjugé, si favorable envers Misumi Kenji qu’il impliquerait de dévaloriser les autres réalisateurs de la saga, mais, concernant du moins Saito Buichi, cela me paraîtrait bien injuste : peut-être moins innovant, il sait toutefois composer de très beaux plans (notamment quand il met en scène le personnage central d’Oyuki), et aussi raconter une bonne histoire.

Même si, là encore, la trame est un peu décousue, car elle se construit, plus ou moins en parallèle, sur deux voire trois récits différents – de bonnes histoires par ailleurs, mais qui se marient plus ou moins bien ensemble.

La trame de fond, c’est la traque d’Oyuki, la femme ninja qui s’est fait tatouer la poitrine pour déconcentrer ses ennemis – héroïne du très bon épisode « Saltimbanque » (tome 4). Comme dans la BD, ce prétexte qui vaut ce qu’il vaut débouche en fait sur de très bonnes scènes – par exemple quand Ogami Ittô visite la communauté paria des artistes ambulants, dont le propre père d’Oyuki ; les trois personnages se retrouvent impliqués dans un très cruel dilemme moral, qui fait la saveur de l’épisode et pour partie du film.

Mais une deuxième trame a son importance, même si essentiellement concentrée au début du métrage, et qui emprunte notamment à l’épisode « Derniers Frimas » (tome 4 également), dont l’originalité est que Daigorô y vole la vedette à son paternel – car les deux personnages sont séparés, et se cherchent. Sans doute ne peut-on pas aller jusqu’à dire que, dans ce film, c’est « Daigorô qui est cette fois au premier plan », comme le prétend la jaquette du DVD, car la deuxième moitié du film ramène le petit garçon à un rôle beaucoup plus accessoire – mais cela a tout de même permis d’en apprendre davantage sur lui, et de peser tout ce que l’éducation que lui prodigue par le fait Ogami Ittô a de cruel et d’inhumain (ce sur quoi reviendra le cinquième film, hélas avec beaucoup moins de pertinence à mes yeux).

Noter cependant que la trame de « Derniers Frimas » est ici altérée de manière assez significative : à la différence de ce qui se produit dans la BD, le sabreur intrigué par le regard de tueur de Daigorô, et qui le met à l’épreuve, n’est pas n’importe qui, mais en membre du clan Yagyû du nom de Gunbei, qui avait en son temps vaincu Ogami Ittô dans un duel qui devait désigner le prochain kogi kaishakunin – poste qui était pourtant revenu à notre assassin préféré, parce que le Yagyû, dans son arrogance, avait osé pointer son sabre sur le shôgun ! Et ça, pour le coup, c’est emprunté à l’épisode « Les Dochujins » (tome 5).

Au-delà, au travers de scènes de combat efficaces (et aussi gores que chez Misumi – c’est par ailleurs dans ce film que j’ai remarqué le truc des « splitch sprotch sprlutch »), et d’usages inconsidérés de la daigorômobile, le film progresse jusqu’à la désormais traditionnelle méga-baston finale, qui fonctionne même si elle tombe sans doute un peu comme un cheveu sur la soupe (miso).

Noter cependant que le film peut étonner dans sa tentative d’humaniser Ogami Ittô : il reste le tueur absolu, ne vous en faites pas, et le film lui permet de rajouter quelques dizaines sinon centaines de victimes à son body count… mais, à plusieurs reprises, il le confronte à une adversité de taille, qui lui vaut bien des soucis, voire... l’effraie. Ce qui n’est pas si commun.

Quoi qu’il en soit, en dépit de quelques maladresses occasionnelles, L’Âme d’un père, le cœur d’un fils est un Baby Cart tout à fait convaincant – un des trois meilleurs en ce qui me concerne.

Le Territoire des démons

Avec Le Territoire des démons, cinquième film de la série, Misumi Kenji repasse une dernière fois derrière la caméra.

L’histoire est à nouveau un tantinet confuse – une sombre histoire de succession truquée, impliquant le shogunat et tant qu’à faire le clan Yagyû (dont le chef, Retsudô, apparu dès le premier film, s’implique davantage, dans celui-ci puis dans le suivant et dernier – j’avoue le trouver un peu ridicule de manière générale… Sauf erreur, ce n’est pas toujours le même acteur qui l'incarne ?). Il y a un atout, je suppose, à cette confusion : trier les bons des méchants n’a rien d’évident. Mais ce n’est peut-être pas suffisant pour convaincre.

Le film s’ouvre avec cinq samouraïs qui testent successivement Ogami Ittô « au cas où » avant de lui confier une mission, et vous vous doutez très bien de ce que ça donne. Mais notre tueur obtient ainsi un contrat, prétexte du film, comme d’habitude.

En chemin, cependant… il s’éloigne à nouveau de Daigorô, et le petit garçon se retrouve isolé. Ce qui débouche sur une scène passablement gratuite, où, du fait d’un personnage de femme pickpocket hélas sous-exploité, Daigorô tombe entre les mains de méchants policiers, qui le torturent en public pour qu’il dénonce la voleuse. C’est, euh… un peu déconcertant. Mais en même temps la démonstration que le louveteau est aussi impitoyable que le loup, et c’est sans doute un point important du film.

L’intrigue déjà si confuse mêle à tout ce bordel une sous-trame très étrange, empruntant à l’épisode « La Barrière sans porte » (tome 2) : Ogami Ittô y est chargé d’assassiner un bonze, révéré comme un saint par la populace. Mais les conditions de l’assassinat, sinon le questionnement moral (à vrai dire beaucoup plus vite évacué dans le film que dans la BD), diffèrent complètement : nous avons droit ici à une très improbable (et très rigolote !) séquence aquatique, après laquelle, jubilation, Ogami Ittô massacre toute une escorte en étant vêtu seulement d’un slip – mais, après tout, pareil samouraï demeure forcément d’une dignité à toute épreuve, même en slip. Eh.

Et le massacre, ça le connaît. Au bout de quelque temps d’errance çà et là, notre « héros » se rend enfin à la demeure du suzerain Kuroda pour y tuer littéralement tout le monde. En ce qui me concerne, c’est ce qu’il y a de plus réussi dans le film – avec un combat final évidemment absurde et ultraviolent, mais où la réalisation joue habilement du cadre fermé (les précédents exemples de ces batailles, dans la série, étaient en plein air, et ce sera également le cas dans le dernier film) ; avec enfin un Ogami Ittô impitoyable – oui. Mais alors vraiment.

Le niveau remonte donc à la fin du métrage, mais, dans l’ensemble, ce cinquième film ne m’a pas passionné plus que ça… Il n’est pas mauvais, non, mais un peu médiocre ; au bout du cinquième film, je suppose qu’il y a une certaine logique à ce que ça s’essouffle un peu… Ce que confirmera à sa manière bien particulière le sixième et dernier.

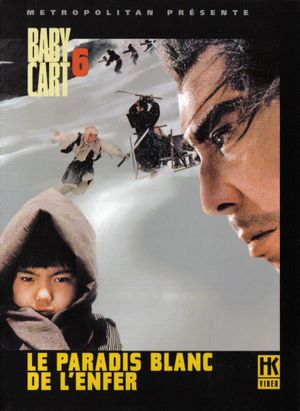

Le Paradis blanc de l’enfer

Le Paradis blanc de l’enfer (oui, moi aussi je trouve ce titre français particulièrement euh) est donc le sixième et ultime film de la saga Baby Cart, réalisé cette fois par Kuroda Yoshiyuki (dont les interviews dans le DVD bonus m’ont mis très mal à l’aise, le bonhomme est inquiétant…). L’occasion en tout cas d’ultimes pétages de plomb – pour le coup bien gratinés !

L’absence de Koike Kazuo au scénario y est peut-être pour quelque chose ? Le film, cette fois, n’emprunte semble-t-il pas du tout au manga ; par ailleurs, il fait tomber un mur (plus ou moins translucide, certes) du manga comme de la saga cinématographique, en intégrant dans le récit des éléments cette fois sans l’ombre d’un doute surnaturels (la jaquette du DVD présente il est vrai le réalisateur comme un maître du fantastique et des effets spéciaux). Avec tout l’amour que je porte aux genres de l'imaginaire, je ne suis pas certain que cela ait été une très bonne idée…

Mais, pour cette raison et sans doute pour bien d’autres encore, le film est vraiment grotesque de bout en bout : à tous les niveaux ou peu s’en faut, il va beaucoup plus loin que ses prédécesseurs – et pourtant y avait du level !

Le film est à nouveau assez décousu, consistant en gros en trois temps. Ogami Ittô a décimé le vil clan Yagyû au fil des métrages précédents, ce qui agace non seulement le vieux borgne Retsudô, qui y a perdu tous ses fils, mais aussi le shôgun Tokugawa, en fait complice dès le départ des Yagyû, et qui menace de rendre l’affaire officielle. Retsudô n’ayant plus de fils… il se tourne vers sa fille, Kaori – qui se débrouille pas mal avec un couteau : la scène de son entraînement est assez improbable… Mais s’en débarrasser ne posera finalement aucun problème à Ogami Ittô : c’est même totalement expédié !

Exit la famille Yagyû ? Non ! Car Retsudô… se tourne maintenant vers ses enfants illégitimes (aha, surprise !). Et tout d’abord son fils (qu’il n’a jamais reconnu comme tel) Hyôe – lequel s’avère être un sorcier ! Et qui n’a que faire des Yagyû : son clan à lui, c’est celui des Mygales… Des adeptes de la magie noire, dont ses fidèles sbires, trois zombies fouisseurs – sérieux, ils passent la moitié du film « sous terre », en fait sous des draps qui se gonflent à leur passage, c'est plutôt risible… Reste qu’il s’en prend quand même à Ogami Ittô, par défi : c’est le cœur du film, et, oui, ça se passe très mal pour le vilain sorcier – qui finit, hop ! dans les bras de sa sœur, fille illégitime de Retsudô, qu’il entend violer pour le principe ; oh ben tant qu’on y est… Le problème est inverse par rapport à la séquence avec Kaori : cette fois, le film se traîne, et, en dépit de quelques jolis plans (du fantastique dans la brume, les draps ça ne vaut pas), on s’ennuie ferme.

Mais il y a enfin… l’ultime baston, dans la neige cette fois, et qui en rajoute des tonnes par rapport aux films précédents, pourtant déjà bien excessifs ! Comme dit plus haut, c’est une incroyable boucherie, je n’ai jamais vu un film où un personnage unique tue de ses propres mains autant de monde… C’est par ailleurs une scène totalement surréaliste, tellement grotesque qu’elle en devient métagrotesque (euh ?) : les ninjas font du ski, tandis que notre loup solitaire use de la daigorômobile comme d’une luge de compét’. La daigorômobile… Ça s’essouffle un peu, à force de séquences où Ogami Ittô fait parler la poudre, toujours de la même manière : c'était jouissif dans Dans la terre de l'ombre, mais, là, six ou sept fois dans le même film, ça commence à se voir… Et, à la fin, c’est un putain de char d’assaut, bordel ! Blindé de partout ! L’idéal pour affronter Retsudô… qui a lui aussi sa luge pré-madmaxienne. C’est vraiment n’importe quoi... Totalement nawak. Mais, avouons-le, c’est aussi très rigolo… Certes, on est à la lisière du nanar, mais ça a quand même quelque chose de jouissif. Sur un mode régressif peut-être, dont on ne s’enorgueillira pas dans les conversions entre cinéphiles téléramesques, mais, après tout, ce sont les moins intéressants des cinéphiles.

La musique est à l’avenant – plutôt chouette par ailleurs (si !), mais le générique sonne plus que jamais comme du Shaft, et ça fait toujours un peu bizarre ; et il y a des trucs qui sont… osés. Broder sur Moussorgski et Une nuit sur le mont chauve, OK – mais, dans la séquence dans la neige, déjà très jamesbondesque à la base (une référence qui saute littéralement aux yeux – en écartant les skis face caméra, ce qui n’empêche pas Ogami Ittô de la découper en vol par paquet de trouze), reprendre carrément des notes immédiatement reconnaissables du thème de 007, c’est UN PEU gros.

Autant dire qu’à ce stade de débilité, on est très loin de l’ambiance très sombre et rude du génialissime manga Lone Wolf and Cub… Ceci dit, c’est rigolo. Honteusement peut-être, mais rigolo.

POUR UNE POIGNÉE DE RYÔ

J’ai enfin vu les Baby Cart – et j’en suis ravi. Tout n’est sans doute pas bon dans cette série, et son outrance ne parlera probablement pas à tout le monde, mais j’ai globalement passé de très bons moments devant chacun de ces films – même L’Enfant massacre qui m’avait tout d’abord un peu déconcerté, et même Le Territoire des démons et L’Enfer blanc du paradis, qui sont sans doute un ou deux crans en dessous par rapport à leurs prédécesseurs (au point de la quasi-nanardise dans le cas du dernier film). S’il faut vraiment faire un classement des meilleurs, je dirais que mon préféré a été Dans la terre de l’ombre, suivi de Le Sabre de la vengeance et L’Âme d’un père, le cœur d’un fils.

Cela a été une bonne occasion de découvrir le chanbara au-delà des références peut-être jugées plus fréquentables que sont Kurosawa Akira et Gosha Hideo, notamment – et de quoi me donner envie de poursuivre l’expérience avec d’autres fameuses séries, dont les Zatoichi avec Katsu Shintarô, et pour certains d’entre eux réalisés également par Misumi Kenji, Lady Snowblood là encore adapté d’une BD de Koike Kazuo, ou encore les Miyamoto Musashi d’Uchida Tomu… Autant dire que j’ai du boulot.

…

Et il faut aussi dire merci à Wild Side – que j’aime d’amour vrai.