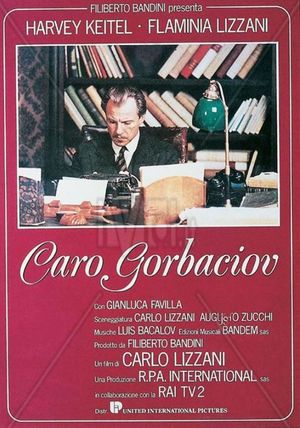

En 1988 Harvey Keitel n’est plus exactement en odeur de sainteté à Hollywood. Qu’à cela ne tienne : il entame une love story avec l’Europe, vieille tradition des acteurs américains en délicatesse avec le système. L’Italie, championne du recyclage, l’accueille et lui tend la main : business où chacun cherche son intérêt, Keitel y trouve un rôle, Lizzani un sujet.

Voici donc une drôle d’étude de caractère, centrée sur Nikolaï Boukharine et Anna Larina, assaisonnée de sous-titres en kanji (copie 35mm japonaise oblige). Un huis clos politique, qui met en scène l’angoisse stalinienne. Lizzani, jamais avare d’allégorie, prend un couple d’intellectuels bourgeois pour radiographier la paranoïa du monde.

Le principe est simple : Boukharine/Keitel sait qu’il va mourir. Pire, il est déjà mort — puisque tout le film n’est qu’un flashback à partir d’une conférence donnée par sa femme. Attention : conférence “de l’époque du film”, pas aujourd’hui — suivez bien, ça se complique vite. Dans ce passé-présent, le mari essaie d’imposer la vérité à sa femme : il est condamné. Elle refuse d’entendre, feint de ne pas comprendre, résiste. Au milieu, une lettre-testament qu’elle doit apprendre par cœur et qu’elle s’obstine à oublier. Voilà tout le drame : un homme veut imposer sa vision tragique, une femme refuse de la valider.

Huis clos conjugal oblige : larmes, cruauté, tendresse, mise à nu affective. Et, passage obligé du cinéma paranoïaque devant se dérouler en union soviétique, la chasse aux micros planqués dans l’appartement. Bref, ce n’est pas seulement un film sur l’URSS, mais sur l’inéluctable en général : l’inéluctabilité idéologique (le rêve socialiste tournant au cauchemar bureaucratique) et l’inéluctabilité humaine (un Keitel-Boukharine hanté par sa propre finitude).

Un film où tout est déjà joué d’avance, mais où la mise en scène s’acharne à faire croire, l’espace d’un huis clos, que l’histoire pourrait basculer autrement.