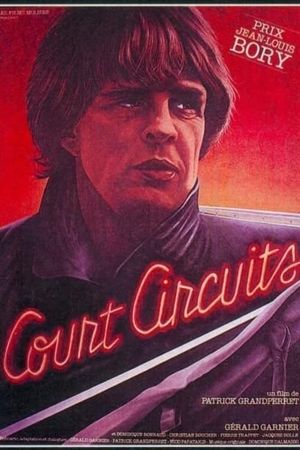

On croit d’abord assister à un film de casse. Mais très vite, le genre se dérobe, comme si la fiction elle-même n’était qu’un alibi pour filmer Gérald Garnier. Ancien pilote motocycliste, aujourd’hui diminué, il joue le truand, comme on rejoue sa jeunesse devant des spectateurs indulgents. Ce n’est pas tant un personnage qu’un rôle qu’il s’invente : celui du dernier bandit, qui tente un coup pour financer son poulain. Le cinéma, ici, s’ouvre comme une parenthèse où l’homme rejoue sa vie, ou plutôt l’éprouve à nouveau.

Reste alors ce trouble : que voit-on ? Un acteur amateur qui joue mal ou un homme qui ne peut pas faire autrement que d’être lui-même ? Son handicap, jamais mis en avant mais toujours présent, pèse sur chaque plan. Est-ce un signe, un poids, une vérité ? Faut-il que le film s’en empare, qu’il en « fasse quelque chose » ? Ou faut-il simplement le laisser là, comme la preuve d’un réel qui résiste à toute narration ? Dans ce flottement éthique — regarder sans exploiter, montrer sans expliquer — se niche la force du film.

Tout le reste paraît accessoire : les danseurs du Crazy Horse, les nocturnes parisiennes, les bolides lancés à pleine vitesse. Ce sont des motifs, des éclats, des morceaux d’un film qui avance comme un moteur grippé, par à-coups, sans chercher la fluidité. Une narration anarchique, une esthétique arrachée au présent. On pense à Pialat, non pour une ressemblance formelle mais pour cette manière de ne pas tricher : laisser le réel entrer, avec ses aspérités, et forcer le cinéma à en rendre compte.

En sortant, on se dit qu’on a vu moins un film qu’une expérience de regard. Garnier, lui, continue de hanter l’écran après la fin, comme une figure indocile, impossible à réduire à un rôle.