Demandez à un cinéphile lambda quel est son Burton préféré et dans une grande majorité de cas, vous obtiendrez une de ces deux réponses : Ed Wood ou Edward aux mains d'argent. A partir de cette réponse, vous devriez être en mesure de déduire le rapport de votre interlocuteur à l’œuvre du réalisateur. S’il a choisi la première option, il est à parier que vous avez affaire à quelqu’un qui ne tient pas le cinéaste en très haute estime et a toujours eu du mal à adhérer parfaitement à son style aux inspirations gothiques et expressionnistes. Toutefois, l'amour du cinéma en tant que forme d'expression qui transparaît dans le biopic de Burton résonne en lui et il est plus sensible à la forme plus classique qu'adopte Burton en comparaison avec ces fantaisies fantastiques habituelles.

A l'inverse, les amoureux du style Burtonien considèreront généralement Edward aux mains d'argent comme le sommet inégalé de la carrière du réalisateur. C'est d’autant plus le cas pour les fans de la première heure légèrement aigris, ceux qui avec un petit air supérieur vous affirment, comme s'il s'agissait d'une vérité absolue, que le réalisateur qu'ils auraient découvert « avant tout le monde » est fini – le film marquant sa déchéance étant sujette à débat avec une tendance très marquée pour La planète des singes. Et oui, les cinéphiles aiment enterrer leurs héros, même quand ceux-ci sont pourtant bien vivants tant du point du vue biologique que créatif. Difficile de dire s'ils y croient vraiment ou s'ils répètent seulement ce cliché pour se donner l'air d'avoir l'air alors « qu'ils n'ont pas l'air du tout ». Edward aux mains d'argent serait ainsi l’œuvre d'un cinéaste encore pur, pas encore corrompu par les sirènes du business hollywoodien, une œuvre donc que l'on regarde avec mélancolie pour se rappeler le cinéaste qu'aurait jadis été Burton. Si tout ce sentimentalisme passéiste me paraît être de la pure hypocrisie et un écueil dans lequel tombe trop de critiques, il n'en est pas pour autant moins vrai que le film est effectivement un chef d’œuvre représentant par biens des aspects la quintessence du cinéma de Burton et son œuvre la plus personnelle.

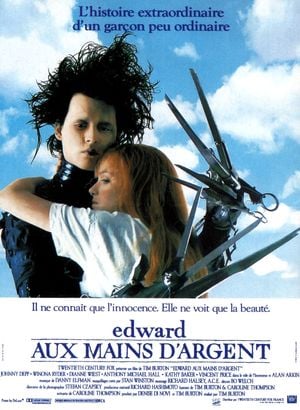

Edward aux mains d'argent est le premier projet de long-métrage dont Burton est totalement à l'origine. Car même s'ils avaient toujours su imprégner de son univers les longs-métrages qu'ils avaient jusqu'alors dirigés, il reprenait pour l’instant un matériau préexistant qu'il parvenait à s'approprier. Pee Wee, son premier long métrage, adaptation cinématographique d'un show pour enfant (Pee-Wee's Playhouse) lui avait été proposé par la Warner Bros, Beetlejuice, scénario de Michael Dowell lui avait été proposé par David Greffen et le personnage de Batman évidemment avait déjà une grande notoriété et une postérité assurée avant même que Burton ne s’en empare. Après le succès de ce dernier film, Tim Burton venait d’accéder à un nouveau statut à Hollywood et allait pouvoir poursuivre le développement du super-héros masqué dans une suite très attendue. Cependant, Tim Burton tenait à réaliser enfin un projet encore plus personnel, plus authentiquement Burtonien. Il voulait donner vie à un personnage qu'il avait imaginé étant enfant, un homme ayant des ciseaux à la place des mains. Face au désintérêt de la Warner Bros, il ira lui-même débaucher un producteur, celui de la 20th Century Fox. Le film, construit comme un conte de Noël tragico-gothique entre Frankenstein et La Belle et la bête, tourne autour du personnage d'Edward, une créature à l'apparence humaine mais laissée incomplète et inachevée par son créateur, prototype du savant fou à la Victor Frankenstein. Ce dernier meurt, en effet, avant de pouvoir compléter sa création en lui faisant don de mains humaines. Edward, orphelin, doit désormais vivre avec des lames tranchantes à la place des mains. Coupé du monde extérieur et résidant dans un château biscornu et délabré, Edward est amené à la civilisation moderne et à sa superficialité par Peg, une vendeuse de cosmétique qui l'accueille dans sa famille. D'abord adopté par la communauté qui y voit un être créatif apportant un peu de fraîcheur dans leur vie morose et ennuyeuse, il est ensuite petit à petit rejeté jusqu'à devenir l'ennemi public numéro un. Alors que la foule s'apprête à le tuer, il sera finalement sauvé par l'amour inattendu de Kim, la fille de Peg, qui d'abord effrayée par le caractère monstrueux du personnage perçoit finalement sa profondeur sentimentale et sa candeur sincère. Cependant, Edward ne peut plus vivre parmi les humains et doit retourner à l'isolement éternel de son manoir.

Une inspiration gothique et expressionniste affirmée dès le générique

Le film s'ouvre par un générique typiquement burtonien dans lequel on retrouve à la fois les influences cinématographiques chères au cinéaste et, au travers de la musique de Danny Elfman, une annonce des thèmes qui vont imprégner l'ensemble du film. Les images tout d'abord, de la typo désaxé, au choix du noir et blanc, en passant par les décors, renvoient à la fois au cinéma expressionniste allemand et aux films gothiques de la Hammer. Les décors composés de lignes courbes et de formes géométriques étranges sont typiques, en effet, du cinéma expressionniste et font baigner le film dans une étrangeté inquiétante. Le cadre même des images est désaxé ou en train de se désaxer. Dans le cinéma expressionniste ce côté désaxé et asymétrique du décors et des images renvoie à la folie, celle des personnages et plus largement de la société entière. Cette idée de folie transmise par le décor se réverbère dans la figure du savant fou, incarné ici par Vincent Price, acteur emblématique de la Hammer. Le personnage est un père adoptif pour Edward et l'acteur un père spirituel pour le réalisateur.

La musique, quant à elle, confère à ces images un aspect lugubre voire morbide soulignée par la présence de chœurs dont la résonance sinistre semble venir d'outre-tombe. Elle possède pourtant des sonorités de comptine enfantine voire même d'une musique de film de conte de fée. De fait, le film est tout à la fois un film d'horreur/épouvante – qui rappelle les grands succès de la Hammer tels que Frankenstein ou Le Fantôme de l'Opéra avec ses créatures terrifiantes qui ne peuvent vivre que reclus dans l'ombre – et un conte merveilleux s'adressant aux « enfants particuliers », ceux qui, tout comme le jeune Burton dans son enfance, ont du mal à trouver leur place, à se faire comprendre et se réfugient dans un monde imaginaire riche en personnages étranges et histoires d'épouvante. De manière générale, le thème de l'enfance, comme nous le verrons plus loin, est très présent tout au long du film. Edward n'est finalement qu'un enfant orphelin coincé dans un corps d'adulte terrifiant. Il possède une candeur, une naïveté, une innocence et une créativité toute enfantine qui lui vaudront d'être finalement rejeté. Il est en quelque sorte une version plus sympathique du pingouin de Batman Returns, personnage lui aussi abandonné et rejeté pour sa difformité mais qui, contrairement à Edward, en nourrira une rancœur éternelle.

Le générique, enfin, est typiquement Burtonien dans son imagerie mécanique car outre l’architecture du château, le cinéaste met également en scène toutes sortes de machines étranges. Cette propension à représenter des machines complexes extrêmement esthétisées (comme autant de sculptures d'art contemporain, rappelant d’ailleurs parfois les œuvres de Delia Deetz dans Beetlejuice) est un motif régulier de génériques de Burton. On les retrouve aussi bien dans des films sombres comme Sweeney Todd avec ses rouages ensanglantés que dans des films plus colorés comme Charlie et la Chocolaterie avec sa fabrication industrielle sophistiquée des fameuses tablettes de chocolat Willy Wonka. Ces machines pourraient être pensées comme une manière de figurer la position tourmentée de l'artiste dans laquelle se reconnaît Burton. Elles sont le symbole à la fois de la créativité de l'artiste mais aussi de son aliénation et de son isolement. Faute de pouvoir communiquer avec les autres, l'artiste se crée ses propres créatures qui le protègent mais ne sont pas réellement humaines. Elles sont le prolongement et la perte du créateur.

La banlieue résidentielle : un univers d’apparat sans génie ni passion

Alors qu'il nous propose de suivre, dans un premier temps, le personnage de Peg, représentante en cosmétique, faisant du porte à porte pour vendre ses produits, Burton parvient en quelques scènes à définir non seulement l'essence de l'espace dans lequel l'action du film va se dérouler (la petite banlieue résidentielle), l'ambiance monotone et factice qui y règne, mais aussi et surtout à synthétiser en quelques minutes les caractères type de la population qui l'habite.

L'espace, tout d'abord, se définit par sa propreté, sa netteté et son organisation rigoureuse. C'est un univers sans fantaisie, sans imagination, dont la seule touche d'originalité tient dans l'utilisation de couleurs vives recouvrant les différentes maisons. C'est justement par cette astuce de mise-en-scène que Burton révèle quelque chose de l'essence même du lieu : tout y est si similaire, si désespérément semblable que seul l'apparat, l'artificialité extérieure permet de créer un semblant de différence entre les habitants. Si l'important devient donc seulement l'apparence et par conséquent le faux, le toc, cela implique d'accepter de vivre dans un mensonge auto-construit, de renvoyer seulement l'image que l'on veut bien renvoyer – une image toujours aussi lisse et convenable que possible. Ce n'est certainement pas un hasard si Peg fait justement commerce de produits de beauté, quelque chose donc de l'ordre de l'artificialité et de l'image permettant de cacher le moindre défaut. Cet univers de propreté, d'artificialité et de calme plat (pour ne pas dire complètement aplati) va être bousculé par l'arrivée d'Edward qui en est l'exact opposé. Il n'est en effet pas étonnant que celui-ci ait du mal à s'adapter tant il apparaît détonant dans cet univers (un contraste qui s'exprime d'emblée par une différence chromatique évidente entre son costume sombre et la palette colorée de l'univers résidentiel). Il est assez évident que Burton se projette dans ce personnage car lui-même a vécu dans une banlieue comme celle-ci et n'y a jamais complètement trouvé sa place. Il l'évoque dans son entretien avec Mark Salisbury : ''Il y a des choses que je ne comprends toujours pas dans la banlieue. Il y a, disons, une impression de flou, de vide que je ressentais très fortement au sein de ma propre famille. […] Grandir en banlieue c'était grandir dans un univers sans histoire, sans culture, sans passion. […] Du coup il fallait ou bien se fondre dans la masse, ou bien posséder une vie intérieure et donc se couper des autres.''

Les autochtones de la petite banlieue résidentielle en question sont d'ailleurs de véritables clichés sur pattes et le réalisateur prend un malin plaisir à les représenter dans toute leur vacuité ridicule. C'est d'abord l'américaine en embonpoint, des bigoudis plein les cheveux et d'un abord assez désagréable, puis la cougar vulgaire aux ongles rallongées et vernies de rouge prête à tout pour combler sa frustration sexuelle, ensuite, l'adolescente sans argent ni passion étalant son ennuie comme du vernie sur ses doigts de pied, enfin la bigote puritaine qui préfère réprimer sa frustration avec Jésus plutôt qu'avec un réparateur de lave-vaisselle. Mais il ne faudrait pas oublier non plus Peg elle-même qui, bien que plus épargnée par le réalisateur, n'en représente pas moins l'ennui et la fausseté qui caractérise cet environnement. Elle, qui avec zèle et diligence harassent ses voisins pour leur vendre des produits d'apparats, n'est pas sans rappeler le personnage de Jane cherchant absolument à convaincre le jeune couple des Maitland de vendre leur maison dans Beetlejuice. Il est aussi à noter que les personnages ne cessent déjà de mentir dans ces premières minutes. Peg prétend qu'elle possède les produits que sa voisine avait appréciés la dernière fois alors que, comme celle-ci le lui rappelle, elle n'a jamais acheté ses produits. La cougar fait semblant de trouver les détails de la réparation d'un lave-vaisselle parfaitement passionnant et l'adolescente attend de pouvoir tester les produits avant de révéler qu'elle n'a de toute façon pas l'argent pour se les offrir.

Tout le monde feint, tout le monde ment, tout le monde prétend. Seul Edward dans son manoir gothique et biscornu fait tâche dans ce paysage. Bien isolé, il ne connaît rien de ce monde et n'a jamais connu personne à l'exception de son créateur.

Ode à la naïveté et à l’imagination créative des enfants

Qui est donc véritablement Edward ? Visiblement pas le monstre que tout le monde croit voir, mais un être complexe dans lequel Burton projette une grande part de lui-même.

Comme nous l’avons déjà évoqué, c’est dans son enfance que le cinéaste a connu la vie en banlieue résidentielle. Ce n’est donc pas un hasard si le personnage d’Edward est lui-même une sorte d’enfant coincé dans un corps d’adulte. Il en possède tout autant la naïveté que l’imagination. Edward est ignorant des mœurs du monde des adultes et pourtant, de par son apparence, beaucoup le voit et le traite comme un adulte que ce soit par la responsabilité qu'on incombe à ses actions ou par la sexualisation dont il fait l'objet. C’est d’ailleurs cette inadéquation entre sa personnalité réelle et la perception que les autres ont de lui qui mènera à sa disgrâce publique. Le moment où Joyce tente de forcer Edward à satisfaire ses besoins sexuelles constitue en effet un tournant du récit. Les mensonges de Joyce inversant la situation, prétendant que c'est en réalité Edward qui a essayé de la violer changent l'opinion des habitants à son égard. La scène en elle-même est très dérangeante. Elle peut être apparentée à une tentative d’abus sur mineur, Edward étant totalement ignorant de tout ce qui touche à la sexualité. Il ne semble d’ailleurs pas exprimer le moindre désir sexuel. On ne peut absolument pas apparenter ses sentiments amoureux envers Kim à de l'attirance sexuel. Son amour simple et sincère est semblable à un amour de jeunesse. Il va totalement à l’encontre de tout ce que Joyce représente : agressivité sexuelle, vulgarité... Il n’est donc pas étonnant que, face aux avances de Joyce, Edward panique et prenne la fuite. Comme tous les enfants, s'il ne peut mettre les mots dessus pour l'exprimer, il a néanmoins une conscience intuitive de l’immoralité profonde de ce qu’on essaie de lui imposer. De manière plus générale, Edward saisit mieux que personne l’essence même de ce qui est mal et de ce qui est bon. S’il commet une infraction, c’est uniquement par amour pour Kim, non par malice. Quand on abuse de sa naïveté en se servant de ses sentiments pour Kim afin de le pousser à mal agir, Edward réalise l’injustice que cela représente. Cela provoque d’ailleurs sa seule crise de colère, sa seule révolte, presque comme une première crise d’adolescence, un premier pas vers le monde des adultes. Edward est forcé de grandir même s’il n’est pas prêt pour cela. Peut-être le réalisateur s’identifie-t-il là encore aux sentiments du personnage, lui l’adulte essayant de garder sa fantaisie enfantine ? On sait en effet que ses dessins d'enfance constituent toujours la source d’inspiration principale de ses films les plus personnels. De même, il présente une propension assez évidente à mettre en avant des figures d’enfants ou, à l’instar d’Edward, de grands enfants. Dans la première catégorie on retrouvera par exemple Vincent, personnage éponyme de son premier court-métrage, Charlie (Charlie et la Chocolaterie), Alice (Alice au pays des merveilles), Victor (Frankenweenie), Lydia (Beetlejuice) ou encore Toby (Sweeney Todd). Dans la seconde Pee Wee, Willy Wonka, Ed Wood et bien sûr Edward. Souvent cependant, l’enfance de ses personnages est perturbé, leur imagination bridée, incomprise voire réprimée par des figures adultes autoritaires parfois avec grande violence. Sa représentation la plus extrême est sans doute à trouver dans le Sleepy Hollow où est souvent rappelé le traumatisme terrible qu’à connu Ichabod Crane dans son enfance. Ce rejet par les adultes de toute fantaisie fait certainement échos à des sentiments qu’a pu éprouver Burton et que ces personnages partagent. Vincent est à n’en pas douter le personnage le plus autobiographique de la filmographie de Burton, mais on en retrouve une déclinaison dans toutes ses œuvres. Ainsi, dans Charlie et la chocolaterie, Tim Burton a-t-il réinventé le personnage de Willy Wonka en imaginant un traumatisme originel dans l’enfance du célèbre chocolatier : son père dentiste l’empêchait de manger du chocolat. De manière générale, la créativité, la fantaisie et l’imagination sont une qualité que le cinéaste rattache aux enfants, comme s’il existait un lien de conséquence directe entre la capacité de garder une âme d’enfant et celle de créer. Peut-être est-ce leur capacité de croire, de s’émerveiller voire d’imaginer naïvement des choses absurdes qui rend les enfants et les grands-enfants capables de créer ? Même pousser à l’extrême, jusqu’au ridicule, cette naïveté reste la force de ses personnages. Lorsque Richie (Mars Attacks !), devant la Maison Blanche, propose de vivre dans des tipis plutôt que de reconstruire les bâtiments détruits par l’invasion martienne, le réalisateur semble lui donner raison par son final lui-même utopique de communion des personnages avec la nature sur fond de Tom Jones. D’ailleurs Richie est bien le grand sauveur du monde, lui ce jeune homme considéré comme étrange par sa famille caricaturalement américaine et terre à terre. On y retrouve donc encore l’idée d’un rejet par les adultes, d’une inadéquation entre les valeurs matérielles et la naïveté inventive de l’enfance.

Edward est peut-être finalement l’achèvement de cette pensée burtonienne et une réponse radicale. En effet, non seulement Edward est un grand enfant naïf dont on essaie d’abuser, mais aussi la difficulté qu’il a à trouver sa place dans cette société puritaine, sans cœur et sans imagination le conduit-il à être rejeté et à devoir se reclure à jamais loin des hommes. Ce choix n’est d’ailleurs même pas présenté comme une véritable tragédie mais comme le choix qui s’impose, celui qui nous permet aujourd’hui encore d’avoir de la neige en hiver.

En essayant de s’intégrer à la communauté, c’est tout l’art d’Edward qui se trouvait de plus en plus avilie et vulgarisé. D’abord jardinier de luxe, puis coiffeur et même coiffeur pour chien, son art est bassement exploité. Si ses œuvres restent impressionnantes de fantaisie, elles offrent cependant un contraste saisissant avec ses œuvres de glaces éphémères. La simple réappropriation de ses œuvres par des personnes dénuées de tout talent et de toute vision artistique dénature fondamentalement l’authenticité de son art. L’artiste ne devrait faire des œuvres que pour lui-même, c’est dans la nature même de cette profession de ne pas en être une et d’être réalisé envers et contre tout. C’est un discours que l’on retrouve d’ailleurs dans Ed Wood et professé par Orson Welles lui-même qui plus est. Dans une scène mémorable, celui-ci répond aux doutes du “plus mauvais cinéaste de l'histoire du cinéma” par cette phrase pleine de sens : ”visions are worth fighting for. Why spend your life making someone else’s dream ?”. Cette réflexion est prolongée dans Big Eyes où l'œuvre de Margaret est transformée en objet commercial jusqu'à y perdre toute son âme. C’est pourquoi pour préserver son être, son art et sa nature même, Edward doit retrouver son manoir et sa solitude. Il restera là à l'abri des dégâts du temps et des vices de la société moderne, créant une œuvre à la fois intemporelle et pourtant éphémère.

Une poésie de conte de fée

Evidemment le film de Burton n’est pas qu’un discours ou une suite d’idées. C’est aussi et avant tout un film extrêmement beau visuellement et d’une poésie folle. Pensons par exemple à cette scène magnifique où, emportée par la musique de Danny Elfman, Kim danse sous les flocons de neige qu’Edward envoie dans les airs telle des copeaux de glace tandis qu’il sculpte à même le matériau. La caméra semble danser elle aussi, enivrée de joie, saisie par la beauté de la sculpture de glace autant que par celle de l’actrice, figure angélique en contre-plongée, mise en parallèle avec la statue de glace ailée au second plan. C’est un hommage vibrant à l’artificialité du cinéma qui est transmis par cette scène où l’artifice (la fausse neige) est mis en lumière. Bien loin d’être dévalorisée par son inauthenticité, c’est son artificialité même qui est honorée dans cette scène ou comment des flocons de neige deviennent magiques parce que justement ils ne sont pas réels.

L’artiste Edward enchante le monde et ceux qui sont capables d’en saisir la beauté et c’est par son art qu’Edward parvient à éveiller l’amour de Kim.

Cependant l’amour entre Edward et Kim est voué à l’éphémère et paradoxalement à l’éternelle. On retrouve donc encore ici cette dichotomie mise en avant par la construction même du film. Kim est une devenue une vieille femme mais elle garde toujours une place dans son cœur pour Edward qui lui ne vieillit pas et préservera à jamais le souvenir de Kim.

Edward aux mains d’argent pourrait être perçu comme un conte tragique. Kim et Edward n’auront jamais leur fin à la “ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants”. C’est un peu là une réinterprétation de La Belle et la Bête où l’amour de la Belle sauvera la Bête mais ne peut changer sa nature rendant leur amour impossible. Pire pourrait-on dire, car à force d’être perçu comme cette créature de Frankenstein qui ne pourrait que détruire et que l’on doit donc s’empresser d'exterminer, Edward finit effectivement par devenir malgré lui un tueur. C’est cet acte qui scelle définitivement son destin solitaire. Cependant, Edward n’a pas connu que la haine des hommes, il a vécu aussi l’amour sincère et pur de Kim qui mentira pour le protéger de la foule en colère, sacrifiant son amour pour la survie de l’être aimé.

Cette ambivalence de sentiments, celle d’une tragédie racontée avec nostalgie mais sans amertume ni véritables regrets suscite chez le spectateur des sentiments contraires et le touche au plus profond de son être.

Tim Burton aura su marquer profondément les spectateurs qui l’ont, tel Edward d’abord adoré puis s’en sont lassé et ont fini par vouloir le jeter aux flammes. Mais le cinéma de Burton est fait d’une poésie éternelle et, qu’on repense avec nostalgie à son œuvre passée ou qu’on s’émerveille encore de ses fantaisies hollywoodiennes plus récentes, le réalisateur, lui, continue son travail plus isolé que jamais mais conscient qu’un jour au moins il a été aimé.