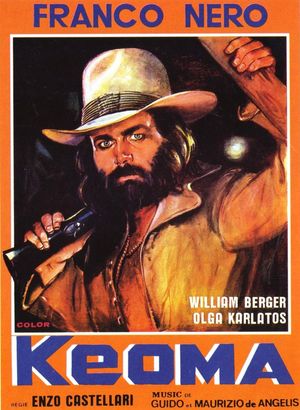

J’ai le sentiment que ce Keoma, c’est un peu tout ou rien. Soit on a totalement adhéré à sa dimension allégorique soit son côté un brin pompeux nous a laissé sur le bord de la route. Histoire de ne pas faire comme tout le monde, on va dire que je n’ai jamais réussi à me décider. D’un côté, la simplicité du récit et son propos universel me semblent d’une efficacité redoutable. De la même façon, la réalisation sans cesse inventive d’Enzo G. Castellari qui semble proposer un croisement d’opéra shakespearien à un film d’action non-stop semble digne des plus grandes louanges. De l’autre côté, ses excès et ses incongruités le font ressembler à un film trop ambitieux pour le réalisateur italien. Franco Nero en Indien aux yeux bleus, en figure à la fois christique et beatnik, forcément laisse perplexe. L’ensemble rythmé par une musique redondante et obsédante sur laquelle viennent se poser des voix pour des chansons qui racontent de façon symbolique l’action qui se déroule sous nos yeux, est une idée aussi saugrenue qu’originale. Elle reflète la naïveté de l’ensemble et un résultat certainement trop prétentieux dans son concept.

Saluons d’abord l’audace du film. D’abord parce qu’en 1977, le western européen est mort et enterré. Les derniers titres ne sont que des parodies plus idiotes les unes que les autres. Au final, la proposition d’Enzo G. Castellari est une belle conclusion pour le genre. La dimension opéra très présente dans de nombreux titres (et notamment ceux de Sergio Leone) est ici dominante. Le personnage idéaliste incarné par Franco Nero, sorte de redresseur de torts en quête d’un monde meilleur, mais dont les actes ne rendront que ce monde plus violent encore, est pour de multiples raisons totalement iconique. Enfin, le réalisateur parvient parfaitement à tenir son propos exalté en même temps que servir un film dont l’action est le maître-mot. Les gunfights sont, en effet, innombrables et leur mise en scène, à l’image de Big racket, est une obsession évidente. Choix de cadrages les plus baroques possibles, effets de ralentis omniprésents, la stylisation de ces scènes semble la pierre angulaire de ce projet : après avoir marqué le poliziottesco par une nouvelle façon de filmer, Enzo G. Castellari ne semble être revenu au western que pour y transposer sa nouvelle façon de filmer la violence.

Au choix donc, on pourra trouver le résultat brillant ou agaçant. Brillant si on s’extasie sur les choix esthétiques qui portent à la fois le récit et ses scènes les plus marquantes. Agaçant si on tique devant les effets de manche trop nombreux qui finissent par mettre en exergue un genre finissant qu’on ne sait plus comment ranimer. Dernier grand western italien ou illustration d’un genre exsangue à force de l’avoir pressé de toutes parts ? J’avoue rester hésitant mais retiens quand même l’effort qui a animé ce projet original. Un adjectif qui ne peut être perçu que positivement.