Sous les cendres d’un genre souvent relégué aux marges du spectaculaire naïf, L'Anneau Sacré de Uli Edel surgit comme une flamme qui refuse de vaciller, redonnant une vigueur inattendue à l’imaginaire wagnérien par le prisme d’un cinéma qui croit encore à la puissance du mythe. Adaptation libre de la Chanson des Nibelungen et inspirée de la tétralogie de Richard Wagner, cette fresque épique portée par une ambition visuelle affirmée transcende les attendus de la fantasy télévisuelle pour flirter, parfois avec une audace renversante, avec le souffle opératique du grand cinéma européen.

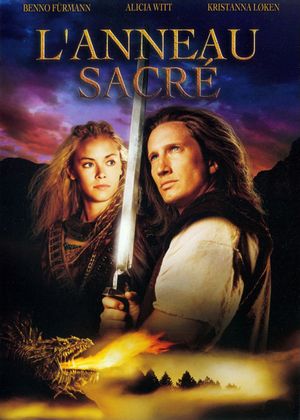

Le scénario, qui mêle allègrement fidélité à la légende originelle et relectures dramaturgiques contemporaines, se distingue par la densité de ses enjeux et la sincérité de son lyrisme. Edel, loin de réduire son récit à une banale succession de péripéties épiques, prend le parti d’ériger ses personnages en figures presque tragiques, dont les conflits intérieurs résonnent avec une profondeur inattendue. Siegfried, interprété avec une intensité fiévreuse par Benno Fürmann, n’est pas simplement un héros, il est un être hanté par sa propre grandeur, écrasé par la fatalité d’un destin qu’il ne maîtrise jamais vraiment. Face à lui, Kristanna Loken compose une Brünnhilde à la fois hiératique et déchirée, aussi farouchement divine que douloureusement humaine. Leurs trajectoires, à la croisée de l’amour, de la trahison et du sacrifice, offrent une richesse émotionnelle que peu de productions du genre ont su égaler.

La mise en scène d’Edel, d’une maîtrise rigoureuse, épouse cette dimension tragique avec un sens du cadre et de la composition picturale qui confine parfois au sublime. Chaque plan semble pensé comme un tableau, empruntant autant à l’iconographie médiévale qu’aux canons du romantisme allemand. L’usage récurrent des contre-plongées héroïques et des plongées symboliques tisse un langage visuel qui renforce le dualisme fondamental de l’œuvre : la lutte des forces telluriques contre l’élévation morale, l’opposition constante entre l’animalité et le sacré. Edel filme les corps comme des masses mythologiques, des présences sculpturales prises dans la tourmente d’un monde crépusculaire, à la fois archaïque et intemporel.

La photographie, signée Elemér Ragályi, participe pleinement de cette esthétique grandiose. Les jeux d’ombres et de lumières, les teintes mordorées des intérieurs, les extérieurs balayés par des brumes cendreuses confèrent à l’ensemble une patine presque expressionniste. Le clair-obscur, omniprésent, devient un véritable commentaire visuel sur l’ambiguïté morale des protagonistes, tout en renforçant la densité atmosphérique du récit. Loin d’une illustration servile, la lumière est ici un vecteur narratif à part entière, soulignant les basculements intimes autant que les mutations du pouvoir.

La musique, composée par Ilan Eshkeri, tisse une toile sonore d’une grande noblesse, qui réussit la gageure de rendre hommage à Wagner sans jamais sombrer dans la citation paresseuse. En équilibrant avec finesse les envolées orchestrales et les silences habités, Eshkeri accompagne le récit sans jamais le surplomber. Le leitmotiv, principe wagnérien par excellence, est subtilement adapté à l’écriture filmique : certains thèmes réapparaissent avec des inflexions émotionnelles qui traduisent l’évolution intérieure des personnages avec une rare sensibilité.

Les effets spéciaux, bien que datés en certains points, révèlent une étonnante cohérence esthétique. Loin de la surenchère numérique, Edel privilégie une forme d’économie visuelle au profit de la suggestion. Le dragon, figure tutélaire du récit, ne fascine pas tant par son réalisme que par la manière dont il incarne les forces primordiales à l’œuvre dans le monde des Nibelungen. C’est moins une créature qu’un symptôme, un écho des peurs archaïques que le film exorcise avec solennité. Les décors numériques et les matte paintings s’intègrent dans cette logique symboliste, contribuant à instaurer une réalité flottante, jamais entièrement tangible, qui sied parfaitement à la nature mythique du matériau.

Le montage, quant à lui, se distingue par sa fluidité narrative. Alternant avec justesse les moments de tension dramatique et les séquences contemplatives, il permet au spectateur de s’immerger pleinement dans la lente respiration du récit. Le rythme, volontairement dilaté, épouse celui de l’épopée et confère à chaque scène un poids particulier, une densité qui favorise l’immersion. Les transitions, souvent elliptiques, suggèrent plus qu’elles ne démontrent, forçant l’imaginaire du spectateur à combler les interstices. Ce choix, audacieux, confère au film une épaisseur poétique indéniable.

L'Anneau Sacré ne se contente donc pas d'être une relecture visuelle d’une épopée ancestrale. Il interroge, en filigrane, la nature même du pouvoir, la légitimité de la violence, la fatalité de la mémoire. Il puise dans les racines les plus profondes du récit occidental pour mieux parler au présent, dans un souffle qui rappelle combien le mythe est encore, et peut-être plus que jamais, un miroir du contemporain.

À l’heure où l’industrie cinématographique tend à aseptiser l’imaginaire au profit du rendement narratif, cette œuvre singulière ose la lenteur, la démesure et le tragique. Elle s’impose non comme une curiosité de la télévision européenne, mais comme une tentative — inégale parfois, mais foncièrement habitée — de réenchanter le cinéma par le mythe. C’est dans cette ambition, profondément sincère, que réside sa grandeur.