Lorsque Khaled, réfugié syrien, demande à son ami des conseils afin de pouvoir s'intégrer dans la société finlandaise, celui-ci ne lui en donne qu'un seul : il faut sourire ! Sourire, car on expulse les gens sérieux. Sourire, car les gens tristes finissent par être des citoyens résignés. Sourire, car les paroles sont devenues inaudibles dans une société où tout le monde crie, s'agite, s'égosille à tout bout de champ et où la peine du monde est crachée sans retenue à travers les écrans de télévision... Sourire n'est plus un acte passif ou anodin, c'est devenu un acte de résistance face à la morosité ambiante, l'indifférence, la bêtise humaine. Sourire pour revendiquer son humanité dans une société qui ne l'est plus tellement, sourire pour afficher sa pudeur dans un monde qui en manque cruellement. Sourire aux autres, nous dit en substance Kaurismäki, c'est déjà faire le premier pas pour s'ouvrir à la vie.

Faire un film sur la solidarité, la fraternité ou les mérites de l'hospitalité à une époque cynique et désabusée comme la nôtre, relève sans doute de l'acte suicidaire. Car si les valeurs humaines trouvent encore un écho parmi nous, elles sont portées bien souvent à l'écran par des drames confondant de mièvrerie ou des superproductions bruyantes peuplées de personnages en cape ou en collant ridicule. Comme si, de nos jours, on ne pouvait plus parler d'altruisme ou d'humanisme sans tomber les excès ou les clichés ! C'est sans doute pour cela que Kaurismäki décide non pas de parler de solidarité mais de la montrer, de la filmer, de la théâtraliser pour que nous remarquions l'homme et ses valeurs, et non tout le folklore qu'il y a autour.

Deuxième film d'une hypothétique trilogie dédiée aux migrants, L’Autre Côté de l’Espoir prend le parti de montrer les choses plutôt que de les verbaliser. Les paroles sont rares, le premier mot n’est lâché qu'au bout de longues minutes, afin de privilégier la posture pudique et la mise à distance émotionnelle avec le sujet. Tout passe par l'image, par le sens du visuel... D'une certaine manière, Kaurismäki réactualise les vertus du cinéma muet en clamant son discours humaniste à travers les caricatures et le burlesque, en jouant sur les décalages de ton (touche de couleur illuminant une atmosphère noire, élan du cœur émaillant une représentation ironique) et l'humour-pince-sans-rire. Tout est dit dès l'entame muette : la suie vient noircir outrageusement le visage de Khaled, soulignant par l'absurde son statut de migrant, sa position d'étranger dans une société de visages pâles. Le savon, d'Alep sans doute, devient ainsi le meilleur moyen de se fondre dans la masse et d'effacer par la même occasion les traits ridicules des caricatures racistes et xénophobes. C'est un peu facile, certes, mais ça n'en demeure pas moins efficace. Tout le reste du film sera bâti sur le même tempo.

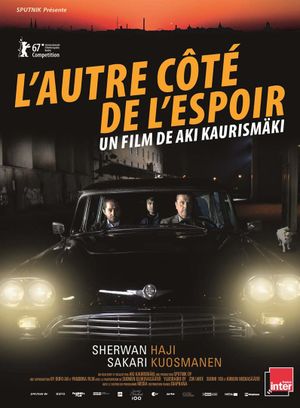

C'est par la mise à distance émotionnelle que Kaurismäki parvient à évoquer l'humanisme sans sombrer dans le mièvre ou le pathos, c'est en exhibant sa dimension factice qu'il transforme son récit en fable gentiment dénonciatrice. Les situations sont théâtrales, parfois un peu trop : les décors semblent sortis tout droit d'une BD ou d'une sitcom (le restaurant), l'écran se colore gentiment des archétypes du film noir (berline noire imposante, partie de poker enfumée, etc.), quant aux personnages, ils sont dessinés à gros trait... Le doute n'est pas permis, L’Autre Côté de l’Espoir ne se veut pas réaliste et joue de ses artifices afin de nous proposer une vision décalée et drôle de nos sociétés modernes, afin de mettre en relief, avec une certaine finesse, les maux absurdes qui les rongent.

Le jeu sur les couleurs ou les teintes froides nous surprend d'entrée et vient joliment symboliser une société terne, glaciale, insensible. En une scène, remarquable d'éloquence, le cinéaste fustige la déshumanisation de la société : lorsque Khaled demande officiellement l'asile politique, le drame humain qu'il évoque détonne fortement avec l'impassibilité et l'austérité de ses interlocuteurs. À quoi bon ouvrir un bureau d'accueil des réfugiés avec une bureaucratie aussi peu accueillante ! Assez habilement, Kaurismäki dénonce l'hypocrisie de la société finlandaise - et évidemment elle n'est pas la seule – qui prône un discours solidaire uniquement pour se donner le beau rôle : on se dit prêt à accueillir l'autre, à aider le plus démuni, à écouter la souffrance d'autrui mais dans les faits, c'est l'individualisme qui prime, le repli sur soi, l'indifférence, voire la haine de l'autre.

Pour appuyer sa démonstration, Kaurismäki évite les mots porteurs de mensonges et laisse parler la vérité des images : la Finlande qui s'idéalise en terre d'accueil, engendre pourtant un quotidien morose, pesant, où les inégalités sociales perdurent, où les mines tristes affichent leur résignation, où l'on tente d'oublier son malheur dans l'alcool, où une partie de la jeunesse sombre dans le racisme et la violence... Avec un grand sens de la caricature, le cinéaste croque avec brio les traits de la résignation (avec la représentation de ces Finlandais aux allures de droopy) et de l'indifférence face à la misère d'autrui : les postes de télévision exhibent quotidiennement le spectacle de la guerre sans susciter la moindre émotion ; de vieux rockeurs chantent leur désespoir tandis que l'assistance se trémousse tranquillement...

Ainsi par le biais d'une simple fable sur la solidarité, en faisant mine d'entretenir un faux suspense (Khaled va-t-il être expulsé ? Pourra-t-il retrouver sa sœur?), Kaurismäki nous montre avec ironie l'envers du décor : l'individualisme, le manque d'empathie ou encore le racisme, sont autant de maux qui gangrènent sournoisement la société. Bien sûr, la démarche est un peu trop théâtrale et ses rouages trop visibles, trop évidents, pour emporter véritablement la mise (comme l'attestent la dernière scène et ce dénouement qui ne parvient pas à nous émouvoir). L’intérêt de la fable est à rechercher surtout dans sa capacité à illustrer avec une certaine poésie les vertus d'un monde ouvert à l'autre : les étoffes africaines viennent apporter la couleur qui fait défaut aux décors ; en mettant de l'exotisme dans sa cuisine, un restaurant finlandais renaît de ses cendres ; en acceptant d'aider Khaled, Wikström donne à son existence un nouveau souffle. C'est "l'autre côté de l'espoir" vanté par le titre : aider l'autre, c'est également s'aider soi-même.