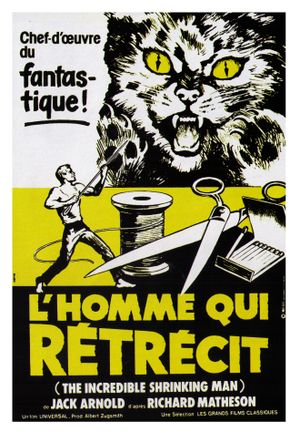

Les choses sont allées beaucoup plus vite. Après avoir vu hier au cinéma le remake 2025 de Jan Kounen avec Jean Dujardin, je m'étais promis de trouver la version originale de 1957 dont le scénario est de Richard Matheson, auteur du roman de même nom. Et ce film, je l'ai eu en mains dès aujourd'hui, ce qui est parfait.

Il y a bien quelques nuances entre les versions 1957 et 2025 mais, globalement, le fond de l'histoire est absolument identique. Et en termes de ressenti global, je dois dire qu'à 24 heures d'intervalle, le "plaisir" de suivre l'histoire étrange de cet homme qui rétrécit est tout-à-fait semblable.

Et les différences ne prêtent pas, à mon avis, à des contre-sens entre les deux versions. Simplement, elles offrent un autre éclairage de tel ou tel évènement.

En 1957, il y avait, peut-être, une crainte plus marquée du risque nucléaire lié à la course aux armements atomiques des USA et à l'intoxication accidentelle de particules radioactives (comme cela est arrivé lors d'essais dans le désert de l'Utah où même John Wayne aurait été contaminé - sans toutefois rétrécir). On peut même y voir un message de la part de Jack Arnold. Tandis que dans le remake de 2025, l'origine du processus de rétrécissement est un peu plus vague et distanciée.

Si, en 1957, l'évènement du rétrécissement est médiatisé, terrorisant l'homme devenu petit, il sera traité à un niveau beaucoup plus intime en 2025. Si, en 1957, le héros connait une fragile lueur d'espoir lors de sa rencontre avec une naine, utilisée comme "monstre" dans un cirque, en 2025, c'est aux yeux de sa fille que le héros devra se confronter à ses poupées dont il a la taille. Mais les scènes clés où l'homme devient la proie d'un chat ou d'une araignée sont semblables et le sens général – humaniste - du film est équivalent.

Ce qu'on peut admirer en revanche pour la version 1957, c'est que Jack Arnold a dû faire preuve de beaucoup d'ingéniosité avec des maquettes, des effets d'optique ou des angles de prises de vue pour simuler les effets du rétrécissement de l'homme relativement à son environnement. Je pense aussi que ce sont plutôt les objets usuels comme le téléphone ou un crayon ou un clou qui sont démesurément grossis relativement à la taille "normale" de l'acteur.

Une chose est certaine, c'est que les techniques utilisées en 1957 ont bien résisté au temps car ont conservé toute leur efficacité aujourd'hui. Le film de Jack Arnold tient parfaitement la route et n'a certainement pas à rougir face au moderne film de Jan Kounen qui dispose de bien d'autres moyens.

Et en conclusion, comme les ressentis à 24 heures d'intervalle des deux films sont tout-à-fait analogues y compris et surtout dans leur portée humaniste, je vais leur attribuer la même note.