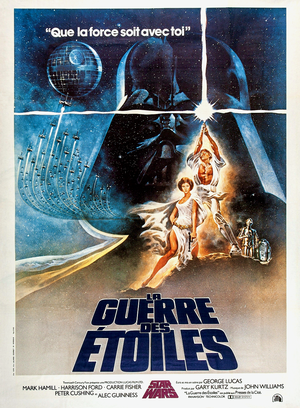

Une rumeur d’origine inconnue semble précéder le film, comme si une mémoire enfouie dans le cœur du spectateur devançait la lumière même du projecteur et murmurait déjà l’histoire à venir, non par des mots mais par un battement d’air, un élan primitif, quelque chose qui existerait depuis longtemps et que l’on aurait seulement oublié. Réalisé par George Lucas en 1977, La Guerre des étoiles (qui deviendra Star Wars - Épisode IV : Un Nouvel espoir) prend la forme d’une incantation visuelle qui associe le souffle lyrique à la mécanique du récit. S’ouvre alors cette incandescence initiale, ce surgissement d’un espace sans horizon où l’obscurité cesse d’être simple absence pour devenir matrice ; à la faveur d’un travelling qui pénètre la nuit sidérale, l’infinité devient théâtre d’un appel presque organique. Dès l’origine, tout est donné dans le contraste : la fragilité d’un esquif face à l’arrogance d’une masse d’acier ; et le cadre, par la patience de son regard, transforme cette disproportion en émotion pure.

Le plan d’ouverture constitue une leçon de dialectique visuelle : la petite coque d’un vaisseau paraît dérisoire dans l’orbite d’un croiseur impérial et cette disproportion est rendue nécessaire, porteuse d’un sentiment d’abandon et de menace. Le découpage suit une logique de révélation graduelle ; les raccords ne masquent rien, ils révèlent. Lucas ne filme pas le futur comme une pure spéculation technologique ; il le sculpte par saturation de détails, par une rythmique où le pittoresque et le monumental s’affrontent et se répondent dans une chorégraphie de lignes, de volumes et de textures. À chaque virage du montage la fiction s’ancre dans un réel palpable, parfois poisseux, où la matière a le poids des choses vécues ; et malgré ces empâtements, le film conserve une légèreté respiratoire, une note tenue qui irrigue l’ensemble.

La mise en scène cultive ce réalisme tactile. Les machines portent des traces, les costumes exhibent des plis, les décors absorbent la poussière ; tout concourt à donner au merveilleux une épaisseur. Tatooine, peint en ocres et en brûlures, n’est pas seulement désert mais atelier d’histoires où le vent travaille la matière. La caméra, dans ces espaces, adopte une posture presque anthropologique : elle interroge la manière dont les corps et les objets habitent le monde. Le grain du plan, la modulation de la lumière, la chaleur visible sur la peau de Luke constituent un tableau presque pastoral au cœur d’une épopée spatiale. Le plan des deux soleils couchants, soutenu par un glissement musical discret, est l’un de ces instants où la mise en scène cesse de raconter et laisse advenir une sensation pure, presque métaphysique.

La rencontre de Luke et de Ben Kenobi installe une autre ligne de force : une méditation sur la transmission. Alec Guinness confère au personnage une densité tactile ; son visage, parcouru de rides fines, capte la lumière et y projette une ombre habitée. Lucas le filme sans emphase, dans une économie de gestes qui laisse affleurer la mélancolie d’un homme témoin d’un monde en ruine. Quand Ben parle de la Force, il n’énonce pas une doctrine mais traduit une pratique, une respiration ancienne, un équilibre fragile. La séquence fonctionne comme un microcosme : le récit se nourrit d’un peu de sagesse transmise, de ruptures et d’attentes, et l’on sent que la parole du vieux maître porte davantage que ses mots.

La Force, dans La Guerre des étoiles, circule au sein de la mise en scène. Elle n’est pas un concept plaqué mais la logique même de l’image : elle infléchit le geste, modèle la lumière, organise les silences. Les duels ne cherchent pas la virtuosité gratuite mais la fluidité ; la lame de lumière devient trace, sillon, écho lumineux d’une lutte intérieure. Le combat entre Ben et Dark Vador est un exercice d’économie dramatique : deux silhouettes, quelques plans serrés, des inserts discrets et la sensation, soudain, que le temps se rétracte. Là où d’autres auraient choisi l’apothéose, Lucas opte pour la dissolution ; la disparition se fait cérémonie silencieuse, et la mort de Ben, loin de toute emphase, résonne longuement comme une disparition absorbée par un mystère plus vaste.

Parallèlement, le film aime les basculements : du huis clos aux vastes panoramas, de la Cantina grouillante aux vides interstellaires, l’organisation des plans s’adapte comme une partition. La Cantina n’est pas un simple décor pittoresque ; c’est un bestiaire filmé avec une précision d’orfèvre. Coups de caméra rapides, angles obliques, plans serrés : la séquence est une mosaïque qui peuple l’univers de figures singulières. Chaque silhouette au fond du cadre devient fragment de récit ; la caméra de Lucas sait capter le caractère d’un être en deux gestes, en une fraction de regard. À cet égard la musique de John Williams agit comme une colonne vertébrale : non pas un décor sonore accessoire mais une force motrice, une architecture thématique qui confère aux scènes leur dignité épique. Les motifs et leitmotivs de la partition ne servent pas seulement à illustrer ; ils définissent des affectivités.

L’alliance du son et de l’image donne au film une portée qui dépasse la science-fiction. Lucas convoque le mythe, le conte, l’archétype, mais il le construit avec la minutie d’un artisan. Les maquettes, les miniatures, la patine des objets témoignent d’un souci du détail qui rend l’impossible tangible ; les effets pratiques instaurent une vérité sensorielle où l’imaginaire peut croire. L’univers n’est pas lisse; il est vécu, marqué par l’usure, par les cicatrices des combats. Cette tension entre matière usée et idéal épique rend la fiction profondément émouvante : le spectateur traverse un territoire habité, non un musée d’objets futuristes.

Les personnages s’y dessinent autant par leurs gestes que par les cadres qui les portent. Luke se découvre par les lignes qu’il traverse, Leia impose sa présence par son énergie tranchante, Han Solo surgit en impulsion ironique et la caméra le suit parfois en léger décalage comme pour rattraper son irrévérence. Les champs et contrechamps chez Lucas servent moins la simple logique théâtrale que l’exploration des désirs : les cadrages serrés isolent des visages, les plans larges réinscrivent des enjeux collectifs, la profondeur de champ superpose regards et intentions. Ces trajectoires dessinées composent un tissu dramatique qui aboutit à une bataille finale où la chorégraphie des vaisseaux et la précision du montage créent une tension d’une limpidité rare.

Sur le plan technique la maîtrise s’affirme dans l’économie du geste et la précision du découpage. Le plan-séquence, utilisé parcimonieusement, magnifie l’unité d’un mouvement ; les raccords en mouvement lient les étapes d’une action et font oublier l’artifice ; les contre-plongées confèrent une monumentalité parfois ironique et les plongées exposent la vulnérabilité. La lumière sculpte les visages et signe des états d’âme ; le design sonore, discret mais inventif, façonne des repères auditifs — respirations, bourdonnements, échos mécaniques — qui participent à la consistance du monde filmé. Le travail d’Industrial Light & Magic et des équipes d’effets spéciaux, allié à la direction artistique, manifeste une obstination artisanale : fabriquer du réel artificiel capable d’émouvoir.

Il faudrait nommer ces artisans sans transformer la critique en notice ; le cinéma de Lucas tient à des alliances — photographes, monteurs, maquettistes, costumiers, ingénieurs du son — qui ont contribué à une écriture filmique collective. La direction artistique inscrit la science-fiction dans un patrimoine visuel mêlant western, opéra, film noir et serials ; ce métissage n’est pas syncrétisme gratuit mais synthèse d’archétypes recomposés. Le design des vaisseaux, l’usure des uniformes, l’ordinaire des machines dialoguent avec une dramaturgie qui évite la gratuité : chaque plan peut se lire comme une page d’un roman visuel.

La bataille finale demeure un sommet du cinéma moderne non par la seule bravoure spectaculaire mais par l’intelligence du montage. L’alternance entre plans serrés dans les cockpits et vues d’ensemble où les vaisseaux virevoltent en essaim crée une mosaïque dramatique ; le montage respire au rythme des pilotes, chaque coupe relance l’élan, chaque silence aiguise l’attention. Et dans ce maelström spatial, le film préserve une dimension intime : le souffle de Luke, la voix de Ben qui s’insinue comme mémoire, l’instant où la musique cède la place à une concentration du regard. La torpille qui file vers l’ombre de l’Étoile de la Mort retourne la guerre en rite, la victoire en acte de confiance et de transmission.

Sur le plan moral le film évite les manichéismes simplistes. Les figures se teintent d’ombres : Leia conjugue autorité et vulnérabilité ; Han Solo incarne l’ambiguïté d’un mercenaire capable d’un retournement moral ; Luke demeure un apprenant dont la conquête n’est jamais gratuite. Les dialogues sont mesurés, souvent réduits à l’essentiel ; le non-dit travaille sous la surface et la signification se tisse dans les silences et les gestes. La partition dramatique s’enrichit d’un jeu subtil entre la bravoure et la fragilité.

La réussite de l’œuvre tient aussi à son rapport au temps : certains passages s’ouvrent dans une fulgurance, d’autres s’étirent en contemplation et la mise en scène sait quand presser et quand retenir. Cette alternance donne au film une respiration propre ; elle fait de la durée un élément dramatique et non une contrainte. Ce contrôle du rythme intensifie la catharsis finale ; l’émotion s’impose comme quelque chose qui a mûri, non comme un effet immédiat.

S’il convient de rappeler l’importance d’un renouveau technique — la naissance d’Industrial Light & Magic, l’invention de procédés et la mobilisation d’équipes pluridisciplinaires — il faut replacer ces acquis à l’aune de la sensibilité qu’ils servent. Les effets spéciaux, aussi novateurs soient-ils, trouvent leur justification dans la poésie de l’ensemble ; ils ne sont pas la fin mais le moyen d’un récit qui aspire à devenir mythe. La postérité du film se mesure autant à l’invention de procédés qu’à la persistance d’une émotion.

La Force, encore, n’est pas ici un simple motif scénaristique : elle est la logique interne d’une œuvre qui mêle la grandeur au détail, l’émerveillement à la poussière des choses. Ce mélange improbable — un opéra spatial traité avec la délicatesse d’un cinéaste aimant les petites mécaniques — est la source d’une mélancolie qui n’est pas la fatigue du temps mais la conscience d’une magie fragile. Le film enseigne que le merveilleux exige une attention vigilante ; il rappelle que la beauté se protège et se ravive.

Laissons un instant la parole au silence qui suit la projection ; il faut tenir compte de ce que le film transmet sans dire, de ces résonances qui s’insinuent dans la chair. Il y a chez Lucas une manière liturgique de composer les scènes : une gestuelle, des signes, des répétitions qui fondent un langage rituel et déplacent la simple aventure vers l’ordre du sacré profane. Cette dimension confère au récit une profondeur dont la forme même porte la croyance. Dark Vador, silhouette noire et souffle mécanique, est à la fois icône et manque ; sa présence se construit dans l’économie des moyens, dans les angles qui l’isolent et dans le son qui fait de son souffle un motif obsédant.

Le montage sonore, quant à lui, tisse des nappes où les silences comptent autant que les motifs ; les respirations mécaniques deviennent motif dramatique et le mixage, qui sait quand laisser la musique surgir et quand la retenir, participe pleinement à la dramaturgie. Les dialogues, simples et concis, laissent le sous-texte travailler la surface ; Leia, Han, Luke et Ben portent une nuance morale et humaine qui échappe aux figures caricaturales.

Par-delà la technique, la portée du film est poétique et collective. Il a modifié les repères du possible au cinéma et enseigné que l’art du possible naît souvent d’une contrainte inventive : la cohérence des détails prévaut sur l’ampleur homogène. Mais plus profondément, La Guerre des étoiles reste un acte d’amour pour le cinéma ; il rappelle que le cinéma, lorsqu’il atteint une intensité juste, sait fabriquer des mondes et réveiller des mémoires. Il importe de reconnaître, dans cette entreprise, une audace poétique qui a renouvelé notre manière de concevoir le récit filmique.

Lorsque le générique final a déposé sa dernière note, ce n’était pas un point final mais une braise qui demeure chaude. La cérémonie des médailles n’efface rien ; elle prolonge l’effet en instituant un rite qui veut habiter le regard. Et si, en sortant, la nuit semble plus étoilée, ce n’est pas seulement le charme d’un divertissement achevé : c’est le signe d’une fiction qui a su retrouver et raviver une lumière intérieure. Tant que cette braise subsistera dans notre mémoire, tant que des salles obscures offriront ces communions silencieuses, la Force, comprise comme pouvoir des images et puissance de l’émotion, restera vivante.