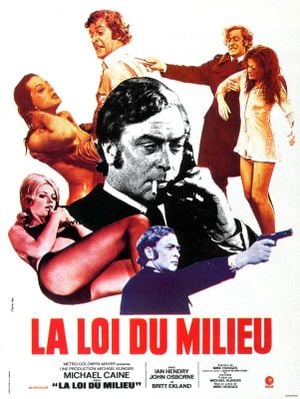

Mine de rien, le cinéma anglais a produit peu de polars, notamment dans les années 1970. C’est d’autant plus étonnant qu’il avait ouvert cette décennie avec ce titre totalement culte au ton très atypique. Atypique parce que british, c’est-à-dire ce mélange toujours particulier de second degré et de plongée noire et sociale dans la vie du quotidien. Une des originalités premières du film, c’est qu’il se déroule à Newcastle et non pas à Londres. La grisaille y est supérieure, les personnages plus vicieux que la pègre londonienne et les enjeux donc différents. Le récit aborde un sujet qui reviendra, mais des années plus tard et aux États-Unis, à savoir celui d’une vidéo pornographique, point de départ d’une folle déferlante de violence. En 1971, le sujet est une fameuse trouvaille, permettant de dresser le portrait d’une société décadente et en passe de perdre son humanité. Curieusement, son humanité, c’est Carter qui l’incarne, ce type pas sympa, violent et sans scrupules. Dans le rôle, Michaël Caine est remarquable : un salaud de première aveuglé par sa soif de vengeance et une illustration peu reluisante d’un certain pan de la société britannique.

Comme de nombreux films de cette époque, la vengeance (thème déjà ô combien éculé) est un alibi pour dresser un portrait de la société. Pas étonnant que la dimension quasi documentaire du film soit aussi importante. Il s’agit en effet du premier film de Mike Hodges qui fut, d’abord, un véritable documentaliste. Dans un certain sens, cette vision très réaliste dresse un pont évident à ce qui se passe, dans le même temps de l’autre côté de l’Atlantique avec French connection. L’ouverture du film est, à ce titre, très explicite : caméra à l’épaule, Michaël Caine est filmé dans un train qui sillonne la banlieue londonienne et qui met en évidence un monde industriel sur le déclin. Les travailleurs sont pauvres et vivent dans des cages à lapins. Les notables sont de sales types qui se délectent de femmes jouant, d’une façon ou d’une autre, de putains pour les amuser. S’il n’a pas plus de respect pour la gente féminine qu’il va côtoyer, Carter se révèle cependant au cœur d’un « rape and revenge » : sa nièce (ou sa fille qui sait) a été abusée. Cette révélation le fera basculer (lui et le film) dans une ultime partie cruelle et tragique.

Portée par la remarquable partition signée Roy Budd, La Loi du milieu est une totale réussite. Vrai thriller, drame, documentaire parfois grinçant, parfois mélancolique, il dresse le portrait d’une époque en pleine mutation. Les sixties heureuses s’éloignent, les seventies violentes et tourmentées frappent à la porte. Aujourd’hui culte, même s’il ne jouit certainement pas de la notoriété à laquelle il devrait prétendre, ce polar connut un succès très modeste à sa sortie. Nul doute que s’il avait rencontré le public à sa sortie, il aurait, lui aussi, inspiré tout un cinéma comme a pu le faire le polar urbain américain. Cela n’en aurait été que justice tant ce film est de la même trempe que les classiques de William Friedkin ou de Don Siegel.