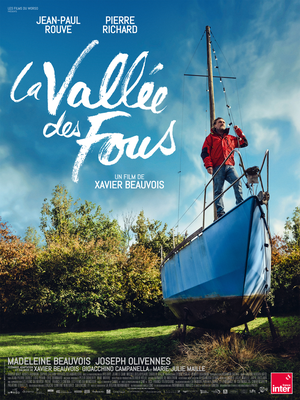

Il y a des films qui cherchent le spectaculaire — et d’autres, plus rares, qui creusent en silence l’épaisseur des êtres. La Vallée des fous appartient à cette seconde famille. Celle des œuvres qui prennent le risque de la lenteur, du déséquilibre, de l’émotion nue.

Le film suit Jean-Paul, quadragénaire alcoolique au bord de l’épuisement. C'est un retour aux sources — un prétexte mille fois vu — qui devient un chemin de crête entre mémoire, culpabilité et amour filial. Et c’est là que le film touche juste : il ne cherche pas à résoudre, mais à éprouver.

La mise en scène est discrète, presque effacée, mais toujours habitée. Un double huis-clos, assez joliment filmé, qui ne sert que de miroir. À mesure que Jean-Paul progresse dans sa compétition à contre-sens, ce n’est pas tant un territoire qu’il redécouvre, mais les failles de son propre cœur.

Les scènes d'exaltations, parfois un peu appuyés mais si joliment jouées par Jean-Paul Rouvre, trahissent à l’occasion la volonté de tout dire. Les silences, eux, parlent fort. Ces regards échangés avec son fils. Ces regards aimants et distants pour sa jeune fille. Ce sont ces gestes simples qui élèvent le film — et nous avec.

Ce n’est pas un film parfait. Mais c’est un film vrai. Et c’est infiniment plus rare.