J'ai d’abord été frappé par cette absence apparente. Le film commence sur un silence noir, sans image, juste un son assourdissant et déroutant. Et c’est là qu’il te frappe : tu entends Auschwitz avant même de quitter le noir, et t’as cette sensation glaçante que le silence peut être plus lourd que n’importe quel plan. Dès les premiers instants, tu comprends que Glazer ne va pas nous montrer l’horreur directement, mais la laisser poindre depuis le côté paisible de la vie.

J’ai senti un effroi froid. On suit Rudolf Höss et sa femme dans leur maison cossue, en bordure immédiate du camp. On voit des jardins, des enfants qui rient, des baignades, une vie normale – ou presque. Et tout à côté, le mur. À travers le mur, tu perçois des fumées, des sifflements, des trains. Mais l’horreur ne surgit pas dans le cadre : elle est constante, mais hors-champ. Cette tension entre le confort domestique et la brutalité sombre à quelques mètres est magistrale.

C’est le son qui devient le personnage central. Chaque bruit – la machine, les pas, les aboiements – brutalise l’espace familier. Le film impose une distance étrange, en te maintenant spectateur du quotidien des bourreaux sans jamais dramatiser visuellement. Tu entends les chiens aboyer dans les baraquements, le feu crépiter dans les crématoires, mais tu ne les vois pas. Tu accompagnes ces personnages dans leur routine mondaine, alors qu’ils perpétuent l’inhumanité. Et c’est ça qui te retourne : cette normalité assassine.

Il y a quelque chose d’à la fois contemplatif et radical dans le regard porté sur la banalité du mal. Glazer nous met face à l’absurde : ces gens vivent en paix, se disputent pour un vélo, cultivent leurs roses, pendant que derrière eux l’horreur se déroule. C’est un film qui reste froid, qui ne s’excuse pas de te déranger par son esthétisme. Tu ressens une dissonance morale puissante : comment continuer à vivre exactement comme avant, à deux pas des fumées de mort ?

Ce qui m’a touché aussi, c’est l’absence de sensation narrative classique. Il ne se passe pas grand-chose sur le plan conventionnel. Aucun gros plan émotionnel, pas de chute dramatique, pas de grand discours. Juste un monde à l’agonie filmé depuis la pelouse cosy des SS. L’effet est dérangeant parce que tu es face à cette routine mortifère et silencieuse. Et cette distance imposée entre toi et ce que tu vois rend l’expérience encore plus radicale.

Ce qui me gêne parfois, c’est l’abstraction du propos. Le film ne guide pas toujours l’émotion : il te jette dans un espace. Ceux qui cherchent du récit ou de l’explication risquent de lâcher prise. Personnellement, j’y vois une force, mais j’admets que ça ne conviendra pas à tous. Ce n’est pas un film explicatif : c’est un observatoire. Il te demande d’investir mentalement, de méditer sur ce qui se trouve hors champ, sur ce que tu ne vois pas mais que tu ressens.

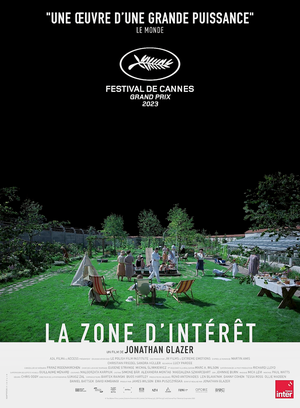

Au final, La Zone d’intérêt m’a frappé durablement. Pas tant pour ce qu’il montre, mais pour ce qu’il choisit de rendre invisible. Une œuvre qui interroge notre capacité à reconnaître l’horreur lorsque celle-ci se tapit dans l’ordinaire le plus banal. Une expérience cinématographique sobre, troublante et profondément nécessaire.