C'est suivant la façon dont je tourne mon prisme pour regarder ce film que je me heurte à ces deux concepts.

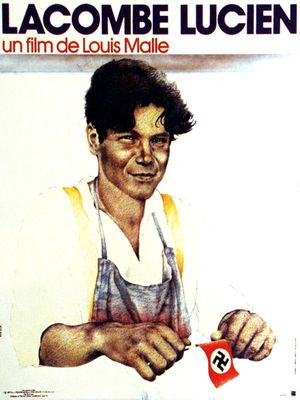

L'histoire, je pourrais la résumer de la façon suivante : vers la fin de l'Occupation, dans le Sud-Ouest, un jeune homme fruste est refusé par la Résistance et se retrouve, par hasard, recruté par la Gestapo française où il participera à diverses opérations d'exactions assorties de pillage.

L'histoire aborde un sujet d'autant plus complexe que la légende officielle à la fin de la guerre d'une France résistante ne poussait pas du tout à sortir les cadavres des placards. Si je prends l'exemple personnel de Louis Malle, enfant et lycéen pendant l'Occupation, il a mis des années à exorciser des souvenirs traumatisants, passés sous silence, qu'il racontera en 1987 dans "Au revoir, les enfants". Ce n'est qu'en 1971, que la France commencera à découvrir une autre réalité de l'Histoire à travers "le Chagrin et la Pitié" de Marcel Ophüls. Et en 1974, Louis Malle explorera l'itinéraire possible de quelqu'un qui a pu devenir un gestapiste mais aussi cette banalité du mal avec ces 200 lettres quotidiennes de dénonciation qui arrivent à la Gestapo d'une petite ville du Lot (département où a eu lieu le tournage)

Le personnage de Lucien Lacombe est à la fois très banal et très complexe. Banal car il est un rustre, fils de métayers dont le père est prisonnier et la mère s'affiche avec le fermier, et est employé à l'hospice pour de rudes travaux ménagers. Complexe, car on sent que toute son enfance s'est déroulée sous le signe d'un mépris notamment de son instituteur qui, devenu chef de réseau d'un maquis, refusera de l'intégrer. Et quand Lucien Lacombe aura sa revanche sur le même instituteur, il n'aura pas l'ombre d'un regret.

Banal, car il se glisse dans sa nouvelle fonction avec d'autant plus de facilité que le pouvoir qui lui est soudain accordé lui avait toujours été refusé. Complexe, car ce même sentiment de pouvoir, le met dans une situation inextricable qui le dépasse dans sa relation avec la famille juive.

D'ailleurs, parlons de ce point qui m'interpelle. En première lecture, j'ai déjà toujours trouvé la relation du gestapiste "protecteur" d'un tailleur juif accompagné de sa fille et de sa mère, peu crédible. Quant à la romance entre la fille, France, fine et très cultivée, et Lucien Lacombe, grossier et indélicat, elle me parait plus qu'improbable.

Et pourtant, plusieurs clés sont distillées par Louis Malle qui, si elles n'améliorent pas la crédibilité globale, donnent au moins à réfléchir sur ce que l'être humain peut être capable d'accepter pour sa survie dans des périodes aussi noires que l'Occupation ou la guerre. Et, on (je) doit s'interdire de porter le moindre jugement tant qu'on (je) ne l'a pas vécu.

En somme, pour parler d'un salaud ordinaire ou de la banalité du Mal, Louis Malle nous propose dans "Lacombe Lucien" diverses inoubliables situations ou amorces de situations ou photographies instantanées qui sont toutes des éléments, des touches probables d'une réalité.