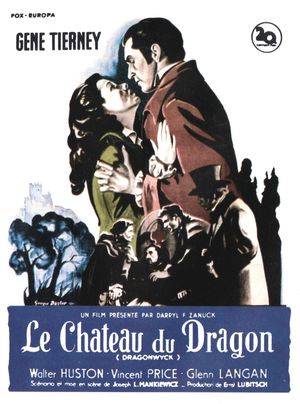

http://www.flaneriescinematographiques.com/article-le-chateau-du-dragon-dragonwyck-90629423.html

Le château du dragon est la première réalisation de Joseph L Mankiewicz. La seconde si l'on en croit IMDB, qui recense la même année Backfire, avec Richard Conte et John Ireland. Une œuvre sur laquelle il est toutefois très difficile d'avoir des informations. Patrick Brion dans le livre qu'il consacre au cinéaste n'en parle pas. Quoi qu'il en soit, il n'était pas un néophyte à l'époque, puisqu'il avait déjà signé de nombreux scénarios et produit plusieurs films, dont Furie de Fritz Lang, L'ensorceleuse de Borzage ou encore Indiscrétions de George Cukor.

Mankiewicz adapte ici un best-seller d'Anya Seton, Dragonwyck, publié en 1944. Un projet à l'origine porté par Ernst Lubitsch. Mais victime d'une attaque cardiaque sur le tournage de Scandale à la cour (achevé par Otto Preminger), le réalisateur d'origine allemande en abandonna finalement la réalisation à son jeune confrère, se contentant de le coproduire avec Darryl F Zanuck.

L'auteur d'Eve ne montra d'abord pas un grand enthousiasme pour le roman de Seton : C'était un texte ordinaire imitant le roman gothique, avec une pointe de mélodrame [...]. Je ne désirais pas y travailler. L'histoire d'amour lui semblait insatisfaisante, les implications politiques et sociales simplistes. Il craignait en outre que le film souffrît de la comparaison avec Rebecca, sorti en 1940. Il accepta néanmoins de le porter à l'écran, car il se sentait flatté de débuter sa carrière de cinéaste sous la houlette de Lubitsch. Ce qu'il confia en 1981 dans la revue Cinéma : J'aurais mis en scène n'importe quoi, même l'annuaire du téléphone, avec Lubitsch comme producteur, et j'aurais même écrit l'annuaire du téléphone s'il me l'avait demandé.

Les deux hommes avaient du respect l'un pour l'autre. Pour autant, leurs relations sur le tournage ne furent pas des plus sereines, Lubitsch allant jusqu'à lancer à Gene Tierney : Qu'est-ce que j'ai fait ! Comment ai-je pu donner notre film à ce novice ? Ce qu'il n'était pas, comme je l'ai dit au début de cet article...

On retrouve dans Le château du dragon tout les ingrédients du genre gothique : maison maléfique (photo), pièce interdite (photo), manifestations surnaturelles de l'un des anciens occupants du lieu, en l'occurrence l'aïeul de Nicholas, Azilde, dont le portrait peint (photo) tient ici un rôle important -la place de la peinture est d'ailleurs l'un des grands traits des films de l'époque (voir Rebecca d'Hitchcock, Laura de Preminger, La femme au portrait de Lang, La maison sur la colline de Wise...)-, esthétique expressionniste... Sur ce dernier point, on retiendra particulièrement la scène où Miranda gravit l'escalier conduisant à la chambre où s'est réfugié Nicholas, après la mort de leur enfant. L'ombre projetée de la rampe sur le mur, comme dans Nosferatu, l'éclairage improbable des marches (photo), qui deviennent des lignes obliques semblables aux perspectives tronquées des décors du Cabinet du docteur Caligari, sont autant de citations explicites de ce courant artistique.

Le château du dragon est cependant composé de trop d'éléments hétérogènes pour trouver son unité stylistique. Il nous propose en effet quelques échappées champêtres trop lumineuses -la kermesse (photo)- pour le genre. De plus, Mankiewicz n'exploite pas complètement tous les éléments de son récit, tels les airs de clavecins venus d'un lointain passé dont résonne la grande demeure et que seuls certains habitants peuvent entendre. Enfin, contrairement à la tradition, ce n'est pas la maison qui porte le mal, mais son propriétaire, en sorte que c'est lui qui sera détruit in fine.

Le château du dragon est aussi une satire sociale, nous montrant une société figée, réfractaire aux changements du monde qui l'entoure. Ce que symbolise l'isolement de Nicholas, qui préfère se perdre dans ses rêves opiacés, plutôt que de concéder la moindre parcelle de ses privilèges. Filmé alors en contre-plongée (photo), les plafonds s'abaissent sur lui, donnant l'impression que rien ne peut prendre place au-dessus de sa personne. Ou qu'il sera écrasé par son propre sentiment de grandeur.

Miranda, quant à elle, incarne l'évolution de la société. A cet égard, elle n'est pas sans évoquer le personnage d'Angelica Sedara dans Le guépard. Leur personnalité est bien sûr différente. Miranda est sans doute plus naïve -encore qu'elle tient tête aux femmes de la bonne société qui s'obstinent à l'appeler van Wells avec beaucoup de caractère, dénotant ainsi une certaine ambition (photo)-, plus romantique. Elle n'a pas l'animalité un peu vulgaire d'Angelica. Ni sa beauté éclatante. Même vêtue de robes éblouissantes, elle garde en effet en elle la simplicité austère de son milieu d'origine, rural et très croyant (photo). Il n'empêche, toutes deux apportent du sang neuf à l'univers sclérosé -personnifié par Johanna van Ryn dans un cas, Concetta Salina dans l'autre- dans lequel elles se trouvent plongées.

Le château du dragon est porté par la très belle photographie d'Arthur C Miller, l'un des plus grands chefs opérateur de son époque. Récompensé par trois Oscars, il travailla avec Raoul Walsh, Allan Dwan, Rouben Mamoulian, Fritz Lang (Chasse à l'homme), Anatole Litvak, William A Wellman, Henry Hathaway, Henry King, Lewis Milestone, Elia Kazan, Otto Preminger, Joseph Losey (Le rôdeur). Mais on retiendra surtout sa collaboration avec John Ford (La mascotte du régiment, Patrouille en mer, Vers sa destinée, La route du tabac, Qu'elle était verte ma vallée).

Ce film repose également sur la parfaite osmose entre ses deux interprètes principaux, Gene Tierney et Vincent Price, qui avaient déjà partagé trois fois l'affiche : Les trappeurs de l'Hudson d'Irving Pichel, Laura d'Otto Preminger et Pêché mortel de John M Stahl. Ce rôle fut probablement une épreuve pour la jeune actrice, puisque son personnage perd son enfant, alors qu'elle-même venait de vivre une tragédie personnelle : ayant contracté la rubéole pendant sa première grossesse, elle mit au monde en 1943 une petite fille lourdement handicapée. Le jeu inquiétant de Vincent Price (photo) laisse entrevoir l'orientation que prendra sa carrière à partir des années 1950, où il deviendra l'un des acteurs emblématiques du cinéma d'horreur, notamment sous la direction de Roger Corman (La chute de la maison Usher, La chambre des tortures, L'empire de la terreur, Le corbeau, La malédiction d'Arkham, Le masque de la mort rouge, La tombe de Ligeia...).

Le château du dragon est à (re)découvrir en DVD chez Carlotta. L'édition est de qualité et propose en suppléments plusieurs entretiens passionnants, dont l'un analyse la place et la fonction du décor dans ce film.