Une clarté hésitante traverse encore le film, comme si la pellicule elle-même retenait son souffle à l’instant où s’ouvre Le Dictateur, ce moment suspendu où Chaplin semble tendre la main vers un monde déjà rongé par l’ombre. On entend presque le frémissement des projecteurs, ce tremblement discret qui précède les grands sortilèges du cinéma. Tout s’assemble alors dans une aura de fragile promesse, un mélange d’ironie et de gravité, un murmure de lumière au bord de l’abîme. Le film s’avance ainsi, d’un pas lent et sûr, comme une silhouette qui surgirait d’un rêve pour dire ce que l’Histoire hésite à formuler. Et dans cette naissance tremblée se loge l’évidence d’une œuvre qui excède sa propre matière, qui dépasse le rire et la satire pour atteindre une zone plus rare où l’humain, dans sa nudité la plus entière, vacille.

Chaplin, maître de l’équilibre instable, orchestre ici une partition où la drôlerie se lie au désespoir sans jamais perdre la légèreté de l’insolence. Sa mise en scène, d’une précision implacable, semble guidée par une logique musicale. Les cadres respirent avec une ampleur qui laisse surgir les corps et leurs maladresses, tandis que le découpage épouse, presque instinctivement, les pulsations des émotions les plus fugaces. Chaque plan, qu’il soit resserré sur la silhouette humble du barbier ou ouvert sur les foules uniformisées de Tomania, porte en lui la marque d’un cinéaste déchiré entre la féerie burlesque et la conscience aiguë de l’effroi politique. Le film se construit comme une fugue, où la légèreté d’un geste comique répond en secret à la gravité d’un monde en train de s’embraser.

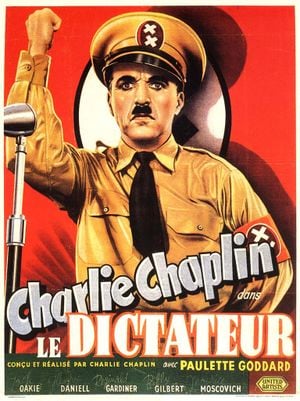

L’énergie de Chaplin acteur y est de nouveau souveraine. Dans le rôle du barbier, son jeu se fait infinitésimal, presque fragile ; les regards fuyants, les hésitations du corps, la douceur de la démarche composent une figure d’humanité ordinaire, humble jusqu’à l’effacement. Mais lorsque le même visage se transforme en effigie tyrannique, la gestuelle se crispe, la parole se durcit, les mouvements deviennent brusques, presque mécaniques. Ce dédoublement n’est pas un simple artifice narratif : il révèle une connaissance profonde des puissances du cinéma, capable de montrer comment une même silhouette peut basculer d’un monde à l’autre par le seul effet d’un rythme, d’un éclairage, d’un souffle. Chaplin explore ici l’art du masque avec une lucidité impitoyable, et la caméra, guidée par Karl Struss, révèle les deux visages de l’homme avec une limpidité presque douloureuse.

La lumière, d’une finesse remarquable, sculpte ces contrastes. Dans les séquences du ghetto, elle se fait douce, presque cotonneuse, caressant les visages comme un baume fragile posé sur les blessures du siècle. À l’inverse, les scènes du palais du dictateur adoptent une clarté dure, crue, implacable : les ombres s’allongent, les surfaces brillent d’un éclat métallique, et la froideur du pouvoir s’imprime jusque dans les volumes du décor. Rien n’est jamais forcé ; tout semble respirer dans une logique visuelle qui inscrit, entre chaque variation de lumière, une pensée du monde. Le film se tient ainsi à la lisière du conte et du manifeste, jamais dans la surenchère, toujours dans la précision d’un regard qui voit l’horreur venir mais refuse de renoncer à la grâce.

Cette tension traverse également le montage. Chaplin joue des ruptures de rythme comme d’un instrument dramatique ; il passe d’un gag mécanique d’une virtuosité stupéfiante à un moment de silence presque méditatif, où la caméra semble attendre que le spectateur retrouve son souffle. Cette oscillation constante donne au film son mouvement si particulier, une sensation de flux où le rire n’annule jamais la peur et où la peur intensifie sans cesse le rire. Les scènes les plus célèbres, du globe terrestre dansé comme un ballon de baudruche à l’arbitraire grotesque des décrets du pouvoir, fonctionnent ainsi comme des éclats de pure invention qui n’oublient jamais l’ombre qui les borde. On y sent la mélancolie d’un monde que Chaplin sait condamné, mais qu’il tente encore de sauver par le geste jubilatoire de la mise en scène.

La musique, qu’il compose lui-même, prolonge cette alchimie d’ironie et de tendresse. Elle s’insinue dans les interstices des scènes, accompagne les mouvements avec une délicatesse presque organique. Jamais superflue, jamais illustrative, elle devient le prolongement sensible du film : un battement discret qui relie le destin du barbier à celui du dictateur, comme si la même pulsation, profonde et ambiguë, faisait battre les deux cœurs. Le film acquiert ainsi un rythme qui semble échapper à la simple logique narrative et entrer dans une forme de danse fragile où chaque variation, chaque accélération, chaque pause, porte en elle une émotion difficile à nommer.

Il y a surtout, dans Le Dictateur, cette manière unique d’embrasser l’Histoire sans s’y dissoudre. Chaplin ne cherche pas à reproduire le réel, mais à le transfigurer. Son film ne se contente pas de dénoncer ; il interroge, enlace, exalte, bouleverse. Le discours final, tant commenté, n’a pas la rhétorique solennelle qu’on lui reproche parfois : il surgit comme un cri venu d’ailleurs, un élan soudain où le cinéma semble abolir ses propres frontières pour atteindre une vérité humaine brute, presque nue. Ce moment, filmé en plans fixes, avec un mélange de pudeur et d’audace, résume la force du cinéma chaplinien : une confiance absolue dans la puissance du visage, dans la vibration de la voix, dans la simple présence d’un homme qui s’adresse au monde comme on s’adresse à un ami perdu de vue.

La grandeur du film tient peut-être à ce paradoxe : il regarde la catastrophe droit dans les yeux, mais ne cesse jamais de croire en la possibilité d’un élan vital. C’est un cinéma qui refuse la résignation, un cinéma qui lutte contre la pesanteur par la seule puissance de l’imaginaire. Le Dictateur ne se contente pas d’être une satire ; il devient une méditation sur ce que signifie être humain lorsque tout vacille. Et cette méditation, incarnée dans chaque mouvement de caméra, dans chaque hésitation du regard, dans chaque souffle des acteurs, nous parvient encore aujourd’hui avec une intensité intacte.

Lorsque les dernières images s’évanouissent, il reste moins une conclusion qu’une vibration persistante, presque imperceptible, comme un fil de lumière que l’on croit sentir encore au bout des doigts. Le film, dans son audace et sa fragilité, laisse derrière lui la trace d’une aube que personne n’a vraiment vue se lever, mais dont la lueur continue de hanter la mémoire du cinéma. Et c’est peut-être dans cette lueur, douce et inflexible, que repose la vraie victoire de Chaplin : celle d’avoir su inscrire, au cœur du tumulte, la promesse ténue d’une humanité qui ne renonce pas.