Le rideau s’élève et l’illusion commence. L’introduction est classique mais on est bien dans un film d’Hitchcock. C’est la marque d’un grand cinéaste que de nous immiscer dans son art dès les premiers plans.

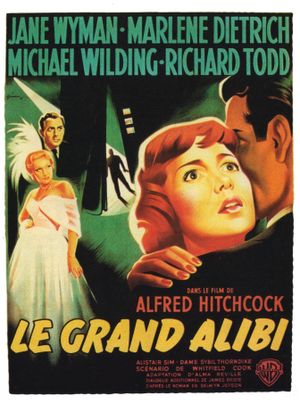

Le Grand Alibi n’est pas une œuvre commune d’Hitchcock. Outre le surprenant retournement final qui dévoile toute la facticité de l’aventure, c’est dans la double image de la féminité (objet de fascination du cinéaste) que le film entreprend sa singularité. Au regard du cinéma d’Hitchcock, il faut avouer que rares sont ses films foncièrement singuliers. Ce n’est pas tant par l’esthétique que le film se distingue que par son traitement thématique. Entre une jeune première pudique et au physique infantile (Jane Wyman) et une femme fatale au pouvoir séducteur (Marlene Dietrich), Hitchcock met en place une énième intrigue où un homme apparemment innocent doit fuir la police pour prouver son innocence. Il faut déplacer son attention pour trouver dans le film son unique saveur. De la trame policière au déroulement toujours savamment agencé, il faut s’intéresser au vaudeville latent sur lequel repose l’oeuvre. Le quiproquo des amours et l’entremêlement dramatique des couples renvoient au schéma du théâtre de boulevard. Si l’esthétique du théâtre n’est certes pas une donnée fondatrice du cinéma d’Hitchcock, ses rouages narratifs classiques forment là la matrice du récit. Le vaudeville, duquel s’inspire le film, ne met pas en exergue la femme selon l’utilisation qu’il en fait. Hitchcock, en fétichiste de l’«objet féminin», se charge en revanche d’en opposer les deux figures.

La jeune première face à la femme plantureuse : c’est le fond sur lequel le film déploie son intrigue et son suspense. À n’en voir que les structures, la question du film se porte moins sur le sempiternel : « Sera-t-il innocenté ? » que sur le plus intrigant : « Quelle femme vaincra ? ». Cette dernière question apporte une réponse fondatrice pour mieux percevoir le cinéma d’Hitchcock.