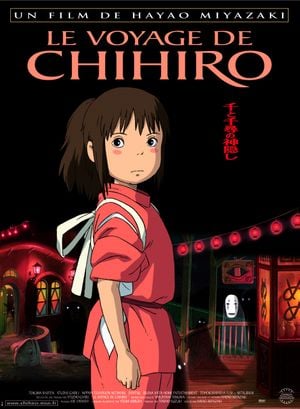

Autant être franc d’emblée : je n’ai pas compris grand-chose à Ce Voyage de Chihiro. Le scénario m’a paru abscons, presque hermétique, et ce film que j’attendais depuis longtemps, porté par sa réputation universelle de chef-d’œuvre de Miyazaki, m’a laissé plus circonspect qu’émerveillé.

Pourtant, en me renseignant, j’ai découvert que cette impression était partagée par beaucoup de spectateurs : il ne faut pas chercher à rationaliser l’intrigue à l’excès, mais se laisser porter par le flux d’images, par cette succession de visions animées qui relèvent plus du rêve éveillé que du récit classique. Et c’est peut-être là que réside à la fois la force et la limite du film : déroutant, frustrant parfois, mais aussi d’une beauté saisissante.

Le décor principal, ce onsen (bains publics) étrange et gigantesque, devient le théâtre d’un défilé d’esprits et de créatures difformes, tantôt grotesques, tantôt inquiétantes, dont le sens échappe souvent au spectateur occidental. Mais au-delà du dépaysement, ce monde s’ancre profondément dans la culture japonaise, imprégné de shintoïsme et de folklore, où chaque divinité ou spectre incarne un fragment de nature, une peur ou un désir refoulé.

Certaines séquences, elles, restent gravées dans la mémoire. Comment oublier ce ciel d’un bleu limpide, cette mer étale traversée par un tramway fantomatique, où le silence pèse plus lourd que toutes les paroles ? C’est dans ces instants suspendus que Miyazaki touche au sublime, là où l’animation cesse d’illustrer une histoire pour devenir pure poésie visuelle.

En définitive, Le Voyage de Chihiro déstabilise autant qu’il émerveille. On aimerait parfois se raccrocher à une intrigue plus claire, mais ce serait sans doute trahir l’intention de Miyazaki : nous plonger dans une expérience onirique, un passage initiatique où l’étrange, le beau et l’incompréhensible cohabitent. Une œuvre frustrante, certes, mais dont les images hantent longtemps la mémoire.