- Je précise avoir vu ce film dans sa version longue, qui apparemment diffère substantiellement de la version classique et je ne saurais que la conseiller à la vue des critiques mauvaises faites au film -

La matrice Desplechin se reforme avec ce huitième film, nouvelle variation sur la racine phos du cinéma qui, des phénomènes à la lumière que le cinématographe s'attache à capter, se perd très vite dans le jeu des apparences et des fantasmes pour mieux se retrouver confrontée à l'aporie tragique de cet art.

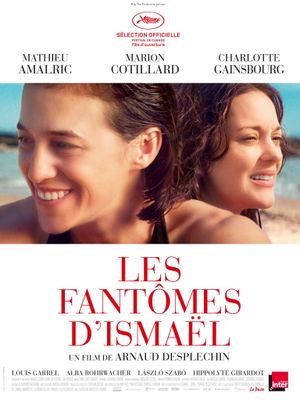

Au coeur de ce "Dédalus" de l'imaginaire et de la fiction, une femme réapparaît (Cotillard lunaire) et ce contre-pied au titre d'Hitchcock n'en fait pas moins subir la crispation du réel de ce retour, véritable provocation à mettre en branle le romanesque. Car si Desplechin peine sans doute à retranscrire le poids des 21 ans 8 mois et 6 jours de l'absence de Carlotta (même prénom par ailleurs que l'un des plus grands personnages-fantômes du cinéma dans Vertigo), il parvient à nous faire sentir le paradoxe, dans le temps du film, de cette personnage que, par nécessité administrative, on avait du déclarer morte, statut inadéquat pour une disparition aussi longue et un personnage aussi dilué et volatile.

On s'attend alors à un mélodrame psychologique et à un basique triangle amoureux renaissant entre le personnage d'Ismaël (le cinéaste fou et égocentrique), Sylvia (l'austère mais réconfortant nouvel amour) et Carlotta (l'amour stigmate). Mais le réalisateur s'attache à désamorcer le pathos pour mieux se concentrer sur les individualités et moins sur les relations, toujours en sous-texte. A ce titre, le personnage d'Henri Bloom, père de Carlotta (incroyable László Szabó) vient apporter ce quatrième élément qui rééquilibre l'équation et les séquences qui le concernent, notamment dans son rapport à sa fille disparue, sont délicieuses. C'est donc en quasi-film choral que se déroule l'intrigue, forme qui permet on le sait, d'imposer la matrice de création du réalisateur (comme chez Malick ou Innaritu).

D'autant que frapper de plein fouet par la réapparition de Carlotta, Ismaël continue d'écrire son film, récit romanesque sur son frère aventurier, espion diplomatique et pseudo djihadiste, qu'il fait passer pour mort dans le présent du récit. Voilà notre deuxième fantôme qui à droit à son film, séquences qui évoluent en parallèle du premier récit et développent symétriquement les tensions d'Ismaël. Cela devient compliqué me direz vous et effectivement on tombe peu à peu dans la folie du personnage joué par Amalric qui cauchemarde, boit, élève des poules et tente - belle métaphore - de réaligner théoriquement les perspectives entre la Renaissance italienne et flamande (qui deviennent les lignes de perspective temporelle des deux films imbriqués). Certes le réel se floute alors que les récits se mélangent mais c'est bien le propre des histoires de fantômes. La force des dialogues associée à un rythme assez excellent me font embrasser la fiction et accepter de me perdre dans ses quelques sentiers qui bifurquent, d'une séquence de cauchemar bergmanienne impressionnante aux changements brutaux de tons, du rire à l'émotion en passant par des plans qui me transissent de malaise.

Un film qui se regarde lui-même donc, à la française, mais le style fabriqué (les zooms, le montage cut entre autre) de Desplechin impose la joie du fictif plus que la pédanterie théorique. Film-somme plutôt qui, comme Passion de De Palma, vient réarranger les éléments des anciens films du réalisateur pour les observer à l'ombre d'une forme nouvelle (mélange d'Esther Kahn, Comment je me suis disputé et de Trois souvenirs de ma jeunesse). Mais c'est surtout par cette écriture incarnée aussi impeccablement par ces grands acteurs que le film prend chair et dépasse les apparences, fantasmes et fantômes, nous disant avec beaucoup de dérision tout de même et sans dogmatisme, qu'il y a peut être plus à découvrir, laissant ouvert pour le spectateur le choix des sentiers à parcourir.