Critique comparée - Les Olympiades et Julie en 12 chapitres

Cette année à Cannes en sélection officielle, deux films avaient la prétention de « dresser le portrait de la jeunesse ». Ce fameux portrait, presque un genre à part entière, revient régulièrement, avec ses poncifs changeants au gré du vent, au gré des modes. Cette année nous pouvions sans doute déceler une mode au cunnilingus ; on en compte au moins 4. Tout le monde s’est exclamé, tout le monde s’est réjoui, tout le monde a crié à la nouveauté, au renouveau ! Mais peut-être avons-nous surtout tous pêché par inculture : qui se souvient du cunnilingus de Depardieu dans 1900 de Bertolucci ? Et lorsqu’il n’était pas question de sexe, il fallait parler d’écologie, de drogues ou encore – bien pire ! – de « c’éTAiT miEuX aVaNt » et de cancel culture. Comme si, nous, la jeunesse, n’existions qu’à travers des archétypes idiots ou revanchards qui ne sauraient que se déchirer lentement sur l’internet, qui n’auraient d’autre avenir qu’une pathétique noyade dans la culpabilité de ne pas réussir à inclure tout le monde, de ne pas faire assez d’effort, toujours individuellement... C’est vrai ! Il serait bête de penser que la politique des vieux cons qui gouvernent n’est qu’un cadre sans influence aucune sur la manière dont les esprits se façonnent.

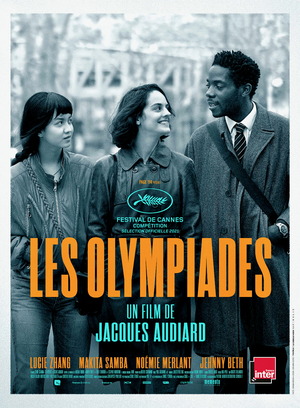

Toujours est-il qu’entre les deux cinéastes qui se sont engagés dans cette lourde tâche, un seul est à remercier. Quand l’un fait le choix de la simplicité, mettre des personnages face à d’autres personnages (Audiard avec Les Olympiades), l’autre tombe dans la caricature grossière d’un unique personnage qu’il met faussement face à d’autres figures, peut-être par soucis paresseux de cocher des cases : Julie en 12 cases n’est qu’un prétexte. Joachim Trier n’est pas intéressé par Julie et ses interactions avec les gens qui l’entourent, choses qui auraient pu la définir, mais par les situations auxquelles elle fait face. Si dans les premières minutes du film, une voix off quelque peu ironique évacue une caractérisation subtile de Julie, c’est bien parce que l’archétype qu’elle représente doit être immédiatement compris pour mieux déployer le vrai programme, celui des poncifs énumérés dans l’introduction de ce texte (drogue, sexe, tromperie, écologie, culture de l’annulation…). Joachim a un point de vue sur la sOCiéTé vous comprenez ? Et si les chapitres auraient pu devenir intéressant avec une véritable volonté de briser les genres, d’établir des frontières formelles d’une histoire à l’autre, il n’en est finalement rien. Trier a décidé que ses idées de cinéma se contenteraient de suivre les mains d’un monsieur cancéreux de 45 ans qui joue de la batterie dans les airs ou d’arrêter le temps dans une des séquences les plus grotesques de l’année 2021... Le programme est respecté certes, les cases sont cochées certes, mais 2 heures de film et 12 cases plus tard, Julie n’a pas changé. Pire ! Elle s’est même trompée. La jeunesse se trompe, puisqu’elle aurait dû suivre le vieux monsieur de 45 ans, celui qui avait tout compris à la vie, bien sûr, comment douter de la parole d’un homme à l’article de la mort, tant ce champ contre-champ autour d’une table de pique-nique devant l’hôpital ne souffre d’aucune perturbation, d’aucun regard discordant ?

Pendant ce temps, loin de toutes ces facilités, loin d’une pellicule 35mm, unique argument esthétique de Trier, qui capte à l’écœurement des couchers de soleil violacés, Audiard dresse des personnages aux facettes inépuisables. Il les accompagne dans leurs parcours respectifs, car il est bien question de parcours et de trajectoires. Personne n’est monolithique. Camille théorise son désir, loin de la pureté amoureuse, pour finalement y revenir ; Émilie abandonne momentanément l’amour qu’elle recherche pour les plaisirs de Tinder ; Nora se carapace pour mieux se réinventer. Plutôt que des chapitres inconséquents, il est question de vécu et de variations dans Les Olympiades. Le noir et blanc est à ce titre une idée brillante : sans les couleurs, une mise à distance s’opère. Grâce à cette distance, Audiard ne force jamais l’empathie et peut ausculter ces variations, là où Trier, avec ses textures colorées et ses dolly avant poseurs, prend en otage notre empathie pour Julie. Dans la continuité de ce noir et blanc, les lieux que parcourent les personnages deviennent méconnaissables. Est-on sûr d’être à Paris ? Dans un film en couleur, le quartier des Olympiades serait devenu un « personnage » à part entière, et aurait donc nécessairement phagocyté une partie des protagonistes. Ici, il n’en est rien. Les immenses colonnes du quartier ne prennent jamais le pas sur les visages. A ce noir et blanc s’ajoute un second choix formel : celui d’un jeu qui ne se cache pas. Percevoir l’écriture, c’est être ramené à la fiction, au matériau littéraire. Audiard prend le parti du visible, de l’odorant, de l’audible et poursuit ainsi notre mise à distance de ses personnages pour mieux nous les montrer, pour mieux les faire vivre. Pourquoi à tout prix vouloir gommer les mots ? Pour faire plus réel ? Mais ce qui nous intéresse, ce n’est pas le réel, c’est la vérité. Trier, lui, ne fait pas de vague. Le jeu naturaliste a bon dos. Rien ne dépasse, l’interprète de Julie est en tout point parfaite. Les sourires sont millimétrés, non pas pour faire « vrai », mais bien pour faire « réel ». Après tout, il faut que le spectateur y croit ! Mais la croyance n’a jamais fonctionné ailleurs que dans la recherche d’une certaine mystique, pas dans la recherche d’une réalité.

En somme, le côté fantastique et irréel des Olympiades, créateur de vérité, se situe à la fois dans sa mise en scène (la crise que traverse Nora lors de son harcèlement, où tout est volontairement exacerbé pour faire ressortir son point de vue plutôt qu’une réalité objective), dans son jeu littéraire (on pourra citer comme exemple évident les longues tirades très écrites de Camille), et plus largement, donc, dans son esthétique et ses choix narratifs. Audiard fait cela pour ne faire exister plus que les personnages et seulement les personnages. Tout se recentre et se concentre sur eux, à la manière de ces scènes avec Émilie, qui court sous la pluie après avoir pris un taz, ou qui danse dans le restaurant après avoir baisé des mecs sur Tinder. Dans Julie, au contraire, Trier s’embourbe entre envie de réel et envie d’envolées poétiques. Il ne sait jamais où se placer. On alterne constamment entre un naturalisme gerbant (le premier ou le second chapitre, avec les deux familles) et des situations imaginaires et lyriques venues de nulle part (la séquence du trip hallucinogène). Certes c’est à l’image de l’indécision constante dans laquelle baigne sa tragique héroïne principale, mais il aurait fallu faire le choix de l’indécision. C’est-à-dire prolonger formellement l’indécision et l’assumer, la rendre visible. A trop jouer de la subtilité, Trier réussit à embrouiller les uns et les autres : se moque-t-il de son héroïne ou l’aime-t-il sincèrement ? Veut-il s’inscrire dans une veine naturaliste ou fantasque ? Répondre à ces questions en disant « les deux en même temps » paraît malhonnête, tant le dispositif qu’il met en place veut asseoir une virtuosité et un « je sais faire » qui étourdit plus qu’il ne fascine.

Audiard ne nous prend jamais pour des cons. Le contrat est clair : suivons avec fougue et sans retenue ces personnages, voyons ce qu’il peut en sortir. Trier, lui, fait le malin. Il se gargarise d’une ambiguïté dont on ne sait jamais si ironie ou pseudo-sincérité doit en sortir. Dans Les Olympiades, pas de posture, que de la sincérité. Ce sont des personnages qui parlent entre eux, ce sont des personnages qu’Audiard aime autant qu’il se moque d’eux, dans une veine rohmérienne que l’intéressé ne renie pas, proposant une sorte d’anti Ma nuit chez Maud : ici, les personnages baisent au lieu de parler ! Le traitement du sexe est d’ailleurs révélateur du choix de défendre Les Olympiades contre Julie en 12 chapitres. Le premier les montre, plusieurs fois, de plusieurs manières, toujours avec des rapports de force en perpétuelle évolution, qui s’inversent, qui font vivre le désir et la moiteur des corps. Comme exemple, rappelons le « c’est moi qui fais » de Nora, ou l’échange entre Camille et Nora, lorsque cette dernière lui demande de la prendre en levrette, avant de renoncer devant l’insistance bienveillante de son compagnon inquiet. Au contraire, le second les occulte. Trier filme vaguement un coït après s’être effacé derrière un article sur la fellation que Julie-la-bourgeoise écrit, peut-être par désœuvrement, peut-être par subversion, ou peut-être même par naïveté ? Un peu des trois. Comme toujours, le cinéaste n’y accorde que peu d’importance. Il ne s’attarde jamais dans le temps long. Les rapports entre ses personnages, qui pourraient parler des tourments de la jeunesse, ne l’intéressent pas. Non, puisque Trier est intéressé par la grande question de la séparation de l’auteur et de l’artiste ! Où est passé le concret ? Où sont passées les scènes de sexe, les vraies, celles où tout se joue, où tout est soupiré, exhalé, grogné ; celles qui nous rendent « tarés, complètement tarés » ? Elles sont chez Émilie, dans le 13ème arrondissement.

Merci, donc, aux Olympiades, de parler de nous, de nos désirs, de nos hésitations sexuelles, de nos contradictions, de nos maladresses... D’en rire pour de vrai, de nous dire que ce n’est pas grave. Sans doute Léa Mysius y est pour quelque chose, née en 1989 et coscénariste du film, merci à elle aussi. Merci de nous libérer de l’amertume (et non pas de la mélancolie) dans laquelle se complait Joachim Trier le bourgeois paresseux et opportuniste. Merci de nous rendre notre liberté et de nous aimer pour de vrai, nous les jeunes dont on dresse et tire le portrait, nous laissant trop rarement la possibilité de le faire par nous-mêmes.

Critique parue dans le premier hors-série de Tsounami et sur l'Instagram de la revue !