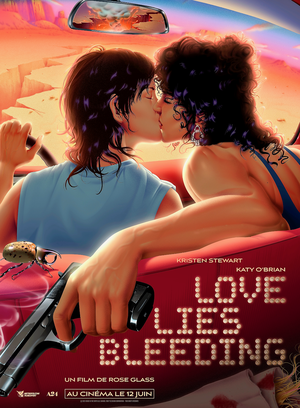

LOVE LIES BLEEDING, Rose Glass, 2024.

De la profondeur de la crevasse dont fait l’objet le premier plan du film aux proportions surdimensionnées acquises par le personnage de Jackie dans l’une des dernières scènes, et d’un ciel étoilé d’une insistante brillance à l’horizontalité aride du désert du Nouveau Mexique, il semble exister une conscience permanente de l’espace chez Rose Glass dans la mise-en-scène de son deuxième long-métrage (après Saint Maud en 2019).

Géométries et trajectoires figurent deux destinées, du tréfonds à l’ascension, faites pour se croiser en une fascinante jonction corporelle. Lou (Kristen Stewart, habitée par la tension) a grandi dans le giron d’un père psychopathe et meurtrier et face au vide d’une mère absente depuis plus d’une décennie. Un père qui l’a voulu à son image comme l’écho de leur diminutif commun le suggère (Lou Senior pour le père, Lou - pour Louise - pour la fille) et l’a entrainé malgré elle dans ses macabres règlements de comptes. Jackie, elle, s’est sculptée un corps qui l’a extirpée du harcèlement vécu dans son enfance en raison d’un surpoids, mais qui l’a aussi exclue du cocon familial, et l’a placée sur les routes, à la poursuite d’un rêve de victoire illusoire sur les podiums de compétitions de bodybuilding. Glass aligne ses choix esthétiques et ses cadres avec les origines issues d’obscures profondeurs de ses deux protagonistes. Pour l’une, Lou, le passé a les teintes rouges de l’enfer, le père (Ed Harris, dont l’assèchement grimé est aussi strident qu’un ongle sur une ardoise) a les attributs d’un diable (rictus mortifère, chevelure grasse tombante, calme froid, manipulant son entourage comme il manipule les insectes). Rouge qui hante le souvenir de gestes inavouables, et rouge qui vient ronger le présent (notamment dans une scène où le reflet d’un distributeur de canettes de Coke colore les visage de Lou et de son père). Rouge d’une tenue vestimentaire portée lors du nettoyage des marques laissées par les projections d’hémoglobine. Pour l’autre, Jackie (interprétation solide de l’athlète Katy O’Brian), c’est dans l’effacement (l’indifférence du chevauchement effréné de Dave Franco dans sa première scène) voire l’affaissement (son seul contact direct avec sa famille qu’elle tente de joindre dans un moment de détresse par téléphone la voit filmée recroquevillée, position de retour à une enfance blessée) que le passé se comprime.

La réalisatrice a habillement situé son récit dans un paysage jonché de cicatrices. Un superbe plan aérien suivant les voitures du FBI attiré par les fumées de la voiture carbonisée de JJ (Dave Franco) témoigne d’un relief rocailleux, sans végétation, craquelé de crevasses, jusqu’à l’ouverture béante qui renferme à la fois les maux de Lou et les sources de son salut. La persistance d’un ciel étoilé (la pollution lumineuse empêcherait une telle évidence céleste) figure peut-être ainsi un espoir de délivrance.

Lou et Katie se rencontrent en une collision des corps qui va d’abord leur permettre de s’extirper de leurs enfances meurtries. L’impulsivité de Jackie (Glass filme un constant appétit de baisers, de doses de substances illégales excessives) la projette violemment dans la cruauté du monde adulte (punition expéditive, euphorie dopée). Lou, elle, laisse graviter autour d’elle une figure profondément imprégnée par l’enfance, dont elle peine à se détacher, en la personne de Daisy. Anna Baryshnikov (fille du danseur Mikhail) déploie une gestuelle et un phrasé parfait pour un tel rôle, de ses doigts dansant sur une table à ses mimiques puériles. Le geste terrifiant dans sa nonchalance de la part de Lou à la fin du long-métrage mettant fin aux derniers sursauts de Daisy, peut d’ailleurs se lire comme une élimination définitive des dernières traces de l’enfance pour Lou.

Aussi tortueux soit-il, le passage d’une jeunesse ecchymosée à un âge adulte ambigu est aussi une question de transformation du corps. Et Rose Glass insiste sur la fascination que les corps procurent. En plaçant d’abord l’action initiale dans une salle de musculation, là où les corps visent la puissance, en faisant de l’une de ses héroïnes une bodybuildeuse, paroxysme de l’idolâtrie corporelle, et surtout en s’attardant sur les regards portés sur ces corps. C’est aussi là que la prestation de Stewart trouve sa richesse: Dans ses yeux qui suivent Jackie lorsqu’elle la découvre dans sa salle de gym, dans sa contemplation de la sensualité masturbatoire de celle-ci, dans son attirance envers un étrange et séduisant mélange de robustesse et de fragilité.

L’attraction irrésistible de ces deux corps (l’un puissamment musclé, l’autre sec et ténu) est le socle de l’histoire d’amour sur laquelle Glass se concentre et dessine les contours de l’épanouissement d’un amour pour le même sexe.

La maitrise avec laquelle la réalisatrice digère les codes de divers genres (polar, thriller, horreur), et les emprunts de Rose Glass à certains de ses prestigieux pairs, des frères Coen à Lynch - on pense à Mulholland Drive pour les scènes au Winkies et à Lost Highway pour le défilement des bandes jaunes des autoroutes - ne la détournent pas de son objectif premier: Love Lies Bleeding est d’abord une histoire d’amour (cependant, c’est peut-être là que le bat blesse un peu - si Glass ne se laisse pas assaillir par ses influences, la juxtaposition de celles-ci peut paraître un brin hasardeuse - le changement de ton est assez brutal lors de l’assassinat de Daisy par Jackie, par exemple, celui-ci étant traité avec une certaine distance “à la Coen” alors que le ton était jusqu’alors plutôt pesant et sérieux- le coup de feu hors-champ, la gerbe de sang, la chute du corps puis la réaction stupéfaite de Stewart).

C’est en effet l’amour de Lou pour Jackie qui lui permet de s’émanciper d’un père manipulateur et d’un passé oppressant. Et c’est l’amour de Jackie pour Lou qui éteint ses excès. Jackie conclue sa démonstration sous stéroïdes lors de la compétition de bodybuilding en “vomissant” Lou, en la faisant jaillir d’elle en une expulsion maïeutique (Lou semble ointe de résidus amniotiques) qui consacre la mise au monde de leur amour.

Et le véritable anabolisant de Jackie, bien au-delà des piqures répétitives, c’est l’amour de Lou. En anticipation des scènes finales, Rose Glass cadre déjà Jackie lors de la mise à mort de JJ en position de surdimension. Face au pantin désarticulé qu’est devenu le corps de Dave Franco, le corps de Jackie, boosté par son désir de vengeance pour celle qu’elle aime, occupe tout l’espace. Quand la vie de Lou est menacée par son propre père lors du dernier chapitre du film, la puissance de Jackie est décuplée à l’outrance - l’amour filmé comme super-pouvoir - et réduit au minuscule la silhouette

jusque là imbue de son désir de dominance d’Ed Harris. La transformation du corps de Jackie (Glass travaille savamment le son de ces petits craquements musculaires) est subséquente à son sentiment grandissant pour Lou. Si le premier aveu d’amour réciproque (un ‘je t’aime’ sous les draps) est brusquement coupé par le montage comme pour signifier une impossibilité de totalement s’exprimer à cet instant, le second échange de tels mots d’amour du film (sur un terrain de tennis abandonné, du même côté du court, dans une symétrie de postures superbement cadrée) prend son temps et souligne l’atteinte de son épanouissement.

Et il y a bien sur la dimension homosexuelle de cet amour qui jalonne la mise-en-scène. Le film se situe dans un cadre hyper-sexualisé et hyper-masculinisé. La caméra panote dans les premières scènes sur les exercices de musculation de mâles charpentés, en un simulacre d’ébats sexuels (un developpé-couché où la tête du sportif est filmé dans l’entrejambe de son partenaire, un plan sur un téton suintant, une insistance sur les halètements) et le lieu même de travail de JJ et de Lou Sr, un stand de tir, est excessivement viriliste. Un environnement masculin (ou plus exactement réfractaire à l’homosexualité) que Glass filme en constante confrontation avec le couple formé par Lou et Jackie. Si lors de l’appel téléphonique de Jackie a sa famille, sa mère la qualifie de “monstre”, est-ce seulement pour sa transformation physique ou pour dénigrer sa bi-sexualité? Quand Lou Sr invite Jackie à s’exercer au tir, on devine une propension à vouloir “recadrer” l’amante de sa fille vers une manipulation d’une arme au profil tendu dont la symbolique ne peut nous échapper. Ed Harris n’a d’ailleurs pas besoin de nombreuses lignes de dialogues pour véhiculer le ressenti du patriarche dominant sur cette amour lesbien: Un seul regard vers sa fille et Jackie au sortir d’une chambre d’hôpital suffit.

Aussi, la où la sexualité masculine est représentée de façon brutale (la violence conjugale subie par Beth) ou ridicule (la frénésie extatique teintée d’une risible persuasion de grandeur quand JJ chevauche Jackie dans sa voiture), la sexualité féminine se filme avec délicatesse, exploration sensuelle et harmonie. Cette dichotomie s’affiche également dans la mise en place de l’une des scènes finale: Lou Sr tire sur sa fille et, pour exacerber sa douleur, enfonce son doigt dans la plaie, geste de pénétration cruel aux couleurs presqu’incestueuses. Quand une Jackie démesurée vient maitriser le sadisme d’un père, Lou réplique à cette cruauté et vainc la figure patriarcale en enfonçant la pointe du canon - l’objet phallique vénéré - dans la bouche de Lou Sr, en lui faisant en somme subir ce qui l’exècre. En détruisant la moitié inférieur du visage de JJ, Jackie parvient elle aussi - en un furtif plan gore de Glass - a taire la parole d’un masculinisme nocif.

C’est peut-être ainsi le constat d’un épanouissement que la persuasion, le sacrifice et la lutte contre un environnement constrictif (la soeur de Lou en vient même à asséner, malgré les blessures infligées par son mari, que celle-ci ne sait pas ce qu’est le véritable amour - triste bilan d’un aveuglement cultivé par la violence masculine) qui mène Lou et Jackie en fin de film, à enfin pouvoir courir ensemble, sous les étoiles, dans une grâce innocente, vers leur destin commun.

Rose Glass signe ainsi un riche et poignant film d’amour, porté par des interprètes parfaitement dirigés, non exempt de quelques défauts, certes (quelques sur-explications telles que la révélation de JJ comme témoin protégé du FBI n’étaient pas forcément nécessaires), mais sincère et habillé d’une photographie soignée.

Reste une interrogation peut-être un peu futile sur le titre. “Love Lies Bleeding”, succulent jeu de mots magnifié par le texte de Bernie Taupin et la musique d’Elton John dans un de leur fameux titres (amour, mensonges et saignements ou amour gisant blessé dans les bras de l’amant esseulé). Si le “love” et le “bleeding” y sont évidents, le “lies” n’apparait pas être coeur de l’intrigue. Mais futile questionnement sans doute. Retenons l’importance du premier terme qui au sortir du film, s’extirpe et s’émancipe des deux autres (les mensonges et le sang): l’amour.