Plan large dans une station de métro. Une femme traîne sa valise d'une main, dit adieu à son fils de l'autre. Son visage est souriant, allégé d'un poids. Elle s'éloigne, franchit les portes, se fond dans la foule. Le jeune garçon reste là, figé, impuissant. Il hésite, avance mais il est trop tard. Elle a disparu. La caméra l'isole à distance, minuscule, perdu dans un monde devenu soudainement trop grand. En un instant, et sans le savoir encore, Akira est passé de l'enfance à l'âge adulte.

À partir de ce drame singulier (survenu au Japon dans les années 80), Kore-Eda capte les failles d’un système et les traces laissées par l’indifférence d'une société japonaise en crise. Dans l’espace étroit d'un appartement laissé à la charge d'une fratrie, il orchestre avec un naturel quasi-documentaire les gestes, les élans, les regards des enfants qui évoluent dans ce huis clos devenu terrain de tension sociale et politique.

On a souvent comparé Kore-Eda à Ozu, à juste titre : même attention portée à la famille, même simplicité formelle, même usage du pillow-shot. Mais ce qui me frappe ici, c’est une certaine proximité avec le néoréalisme italien, en particulier avec De Sica. Comme dans Umberto D. ou Le Voleur de bicyclette, la violence ne surgit pas frontalement. Elle est diffuse, silencieuse, digérée par le tissu social. Une violence « douce » née de l’ignorance et de l’indifférence.

Au bout d'1h30, lorsqu'Akira propose à ses frère et sœurs de sortir, on pourrait s’attendre à ce que cette décision ait des conséquences. On se dit qu'ils vont enfin être démasqués. Que les voisins vont se rendre compte de leur présence, que la police va venir les séparer... Pourtant, il ne se passe rien. Aucun adulte ne réagit, aucun conflit n’éclate. La propriétaire, venue réclamer le loyer impayé, repart sans insister (certainement plus préoccupée par le bien-être de son bouledogue). Les lettres de coupures d'eau et d'électricité s'accumulent sur la table du salon. Et comme si de rien n'était, Shigeru, alors vêtu de haillons, traverse les couloirs de l'immeuble sans interrompre la conversation de deux voisines postés sur le seuil.

Les adultes s'entourent d'un voile, d'une barrière invisible, pour ne pas affronter ce qu’ils pressentent. Ils détournent le regard, s’absentent moralement. Le problème de ces enfants n’est au fond, un problème pour personne.

Ce retrait généralisé prend racine dans la figure de Keiko, la mère des quatre enfants. Au premier abord, elle semble plutôt attentionnée : elle joue avec ses enfants, les aide à faire leurs devoirs, sait imposer des règles avec douceur… Mais très vite, quelque chose cloche. Sa voix de crécelle cache quelque chose. Par moments, ses responsabilités de mère flirtent avec l’adolescence, en demandant à Akira ce qu’il y a à manger pour le dîner, en rentrant ivre à la maison sans s'excuser ou en rêvant tout haut d’un avenir conjugal avec un homme à peine rencontré… Et l’on comprend peu à peu que ces enfants, loin d’avoir été désirés, sont les vestiges épars d’une vie en fragments, tous issus de pères différents. Ils seront laissés à la garde d’Akira, devenu malgré lui le chef de la famille.

C’est ainsi que ces enfants glissent peu à peu dans l’invisibilité. Pas de père. Pas d’état civil. Pas d'éducation. Entreposés comme des meubles. Déplacés comme des marchandises. Négligés comme des mauvaises herbes.

On pourrait cependant reprocher à Kore-Eda son appétence pour les touches symboliques qui parsèment son récit pourtant très réaliste : un flacon de vernis à ongle renversé, la chute d’un pot de plante, autant de signes annonciateurs peut-être un peu trop signifiants.

Je pense aussi à l’image du piano de Kyoko, amputé d’un pied, pour remplacer le corps inerte de la petite Yuki.

Mais cette stylisation s’accorde néanmoins avec une poésie de la litote, un art du haïku cinématographique qui prolonge, et réinvente d’une certaine manière, une certaine tradition du cinéma japonais.

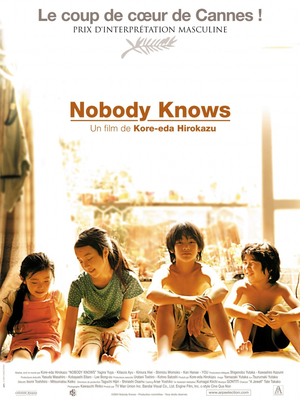

Nobody Knows est un film déchirant qui se montre sur la durée.

Sans excès, sans éclat ni pathos, la caméra accompagne les enfants dans leur euphorie mouvementée (caméra épaule) autant que dans leur désillusion (gros plans fixes sur leur visage).

Sans juger, sans commenter, elle laisse émerger la complexité d’une situation où personne n’est totalement coupable mais où tout un système contribue à l’effacement, à la marginalité.

Et c’est dans ce froid impersonnel que Kore-Eda affirme, avec une grande pudeur, la puissance réchauffante du lien familial.

Malgré les drames et les abandons parentaux, la vie, fragile mais tenace, continue.

Et tant que les racines tiennent, l’herbe pousse encore, fermement entre les pavés.