« Cet équilibre instable entre adhésion (voire fusion) et distance est une chose qui m’obsède. »

.

.

.

Deux soldats japonais écoutent la radio. Les frères Harari - Tom à la photo et Arthur en démiurge - les cadrent tous les trois dans le même plan moyen. Depuis cette quatrième dimension qu’est celle des sons, les ondes hertziennes superposent à la réalité d’Onoda et Kozuka une fiction radiophonique. À moins que ce ne soit l’inverse : depuis ce foyer au centre de la composition, une infiltration du réel en marche dans la fiction bouclée sur elle-même des soldats, un trou dans la coque de leur galère autarcique.

La balance, ici, est en fait entre deux « réalités » parallèles, et leur frontière quasi hermétique. La faute à une rupture du continuum espace-temps, Doc ? Plutôt à un petit et isolé tourbillon dans le cours du Temps, semble nous dire une scène pivot dialoguant part ailleurs de façon éclairante avec le Délivrance de John Boorman - film de frontière(s) s’il en est. Ce tourbillon et le reflux qui l’accompagne, c’est un peu le Charybde du lieutenant Onoda, nœud gordien d’une trame sisyphéenne que le deuxième long-métrage d’Arthur Harari mettra presque 3h à trancher. Le temps de dérouler un film au classicisme distendu, donnant du mou à son découpage et sa grammaire (pas moins précise pour autant) pour mieux creuser un rapport trouble au monde et faire résonner les époques.

.

Premier plan du film : Lubang, petite île des Philippines et ancien théâtre d’opération de la bien mal nommée Guerre du Pacifique. Premières inspirations du projet dans la tête d’Arthur Harari : les grands récits d’aventure où authenticité rime avec pouvoir évocateur démultiplié, des expéditions polaires à Conrad en passant par Stevenson ou encore La Prisonnière du désert. Le fait que pour le jeune mais déjà très mature cinéaste, la question s’est un jour posée : soit le voyage à l’étranger, soit le cinéma. Le second aura apparemment servi de substitut au premier, comme on pouvait déjà le lire en creux dans Diamant Noir, ce premier long rappelant par la précoce maitrise de sa dramaturgie et ses relations filiales compliquées un certain James Gray.

Telle qu’on nous la présente dans ces premières images, cette modeste île à tout d’un pur horizon de l’imaginaire. Skull Island ? Isla Nublar ? Neverland ? L’archétype est le même, polarisant avec son double continental le désert ce besoin propre à l’animal humain de se raconter des histoires. Et d’y croire, y croire s’y fort que tout le reste s’évanouirait dans une suspension d’incrédulité passant parfois même le seuil religieux. C’est ainsi que pour Onoda, insularité et relativisme dessinent le schéma d’une croyance en circuit fermé, à l’image de l’ouroboros en perpétuel autogenèse - le paradoxe de la poule et de l’œuf, si vous préférez. Mais non sans avoir été savamment préparé à en amont, cette histoire de fou, par les leçons du major Taniguchi, ce deuxième père pour Onoda quelque part entre le géniteur et l’Empereur.

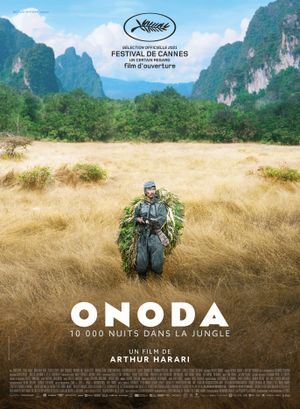

La façon dont le récit nous introduit à son protagoniste est déjà en soit un voyage, soit quelque chose de préparé en amont là aussi. Depuis ce point d’ancrage historique qu’est le regard du touriste Suzuki, inventeur au sens archéologique d’Onoda, la caméra semble répondre physiquement à l’appel de l’inconnu. Comme celui d’une tête chercheure aimantée par un point aveugle, out of the map, ce trajet de la caméra illustre la médiation assumée du conteur, foyer d'où est projetée l’aventure. Depuis le rivage à un campement dans la jungle, de la canopée à une clairière, seuil après seuil, fluides mouvements d’appareil, cuts aux airs de décrochages successifs et ondes radio font dériver notre point de vue (et d’écoute) depuis l’Histoire vers le Mythe. Le Kong de Lubang nous apparait alors dans un état avancé de fusion avec son environnement (son camouflage fait de feuillage). Partie de l’équipage, partie du navire !

Un modèle de prologue que celui-ci. Et dans son sillage écumant encore dans notre mémoire alors que la narration, elle, poursuit son chemin en rembobinant l’Histoire, se révèle un des principes moteurs du film : à savoir une sorte d’effet de compréhension à retardement dans ce qu’on nous donne à voir. « Je reviendrai », dit ainsi notre Ulysse nippon en fleurissant la tombe d’un inconnu. Environ deux heures de film plus tard, le récit bégaye et la même scène fordienne revient, mais cette fois-ci lestée d’un background et, pour le spectateur, d’une empathie nouvelle. La promesse « je reviendrai » aura en quelque sorte était exaucée par ce bégaiement… Tandis que tout au long du film, un certain nombre d’objets prennent valeur de balises, capsules et autres portoloins temporels : paquet de cigarettes apparaissant comme « inversé » (selon la formule nolanienne), magnétophone laissant échapper une chanson des années 40 dans l’air des 70’s, pistolet de Tchekhov presque littéral, mais assumant de façon bien singulière sa fonction narrative, etc.

Dans sa deuxième introduction du protagoniste, cette fois-ci jeune officié dans les années 40, le procédé se répète : Onoda débarque sur Lubang avec un minimum de backstory (deux petites scènes à peine au Japon), puis après seulement vient le flashback déroulant comme une bande magnétique jusque-là classée secret défense sa formation à la guerre secrète à l’école de Nakano. Parmi les leçons délivrées aux élèves, Arthur Harari et son co-scénariste Vincent Poymiro semblent alors glisser la justification de cette narration à double détente, et la dualité temporelle induite. L’un des piliers de la guerre secrète telle qu’enseignée par Taniguchi est en effet la réécriture régulière, façon palimpseste ou ardoise magique, de sa partition. Autrement dit, Onoda a été formé au révisionnisme en temps réel. Et le cinéaste, avec ce constant souci de l’équilibre entre adhésion et distance, immersion et prise de recul, de nous faire expérimenter via son travail de (dé)montage ce rapport au monde paranoïaque d’une conscience endoctrinée.

On dira, mais c’est le principe même de la conscience : distance réflexive, décryptage, interprétation et, en fonction de l’une, de l’autre et de la troisième, une façon plus ou moins adaptée de réagir aux circonstances. Sauf qu’à Onoda, on a appris à faire de ce travail de la conscience le lit de l’autosuggestion délirante, comme en témoigne non sans humour cette scène où lui et Kozuka projettent littéralement leurs fantasmes sur une carte du monde. Du « schème sensori-moteur » chère à Gilles Deleuze, le fanatisé fait ainsi la fabrique tourbillonnante du complot. Dystopie où tout est lié, tout fait sens, mais, comme aura pu l’expliquer Rafik Djoumi à propos d’Alice au pays des merveilles dans The Matrix Trilogy (Rockyrama Hors-Série), sur la base d’une « proposition absurde »… Autant dire que le mal et si profondément enraciné dans l’esprit d’Onoda qu’il est presque miraculeux qu’on ait réussi à l’en « guérir ». Le rationalisme étant proprement désarmée face à un tel retournement du doute raisonnable, comme une espèce de maladie auto-immune de l’esprit critique, dégénérant fatalement vers un retour la pensée magique.

À ce titre, ces 10 000 nuits dans la jungle ont quelque chose de finalement très familier. Entre confinements, rejet des grands récits communs et dérégulation tous azimuts du croire, le contemporain transparait. On imagine même le cinéaste comptant là-dessus pour faciliter notre connexion à son anti-héros, sur le papier si loin de nous. Le travail de caractérisation des personnages et la direction des acteurs œuvrent dans le même sens : outrances et autres marqueurs du cinéma japonais classique - ceux-là même qu’on aura reproché à Scorsese de reproduire dans Silence - sont ici gommés au profit d’un jeu projeté vers l’intérieur et d’un naturalisme presque chuchoté, gardien, suppose-t-on, d’un certain mystère de la condition humaine. Point de « Banzaï ! ». Aucune voix qui « vienne du ventre » comme un rugissement bestial. Exit aussi codification des attitudes et scénographie orthonormée. En lieu et place : des plans qui durent, mouvements d’appareil amples, et une invitation à l’empathie par l’expérience partagée du Temps, entre dilatation, circularité, contraction et échos. Le tout noyé dans une véritable et luxuriante jungle de design sonore.

Cherchant l’universel dans le particulier, le film déjoue dans cette quête un certain nombre d’attentes, au risque assumé de s’aliéner une partie du public en mal d’exotisme. Un exemple : kamikaze raté pour cause de vertige, Onoda voit son honneur et son devoir glisser de la mort à la vie, autrement dit du cliché voulant que le soldat japonais désir forcément la mort à… autre chose, moins univoque et plus ambigu. Vivre et tenir sa position envers et contre tout, y compris l’ennui, voilà désormais la plus haute et secrète mission du lieutenant. Quid alors de cette « mentalité d’esclave » si typique du japonais d’avant le célèbre discours de reddition radiodiffusé d’Hirohito - du moins à en croire Akira Kurosawa ? Disons qu’une fois cette structure « réécrite » par le lavage de cerveau de Taniguchi, elle prend les traits paradoxaux de l’autonomie. Contradiction dans les termes, mais pas dans le fond tant c’est une stratégie. Un peu comme la « taqïya » autorise le djihadiste à enfreindre la loi islamique dans le cadre de sa guerre contre l’Occident, l’autonomie d’Onoda n’est pas une fin mais un moyen : une tactique de guérilla. A priori donc, la servitude volontaire n’est pas chez lui éradiquée. Elle est simplement plus profondément enfouie.

Et avec elle, c’est l’idée du sacrifice de l’individu sur l’autel idéologique du « Hakkō ichiu » qui se voit plus fermement intériorisé par Onoda. De quoi donner à sa vie sur l’île des airs de retraite spirituelle particulièrement austère, entre mortification quotidienne, rudesse des éléments et attente sans cesse ajournée d’une délivrance qui viendrait… par un ordre (du) supérieur. Après avoir perdu sa dernière attache à SA réalité, le personnage se voit d’ailleurs enfermé par un zoom très 70’s dans la position du Bouddha, recroquevillé au creux d’un grand arbre. Une guerre ça ? Et il est où l’ennemi ? Ils sont où les combats ? Après tout, les rares échauffourées ont plus des airs de camp scout, de jeu d’enfant où lorsque la mort frappe comme par inadvertance, c’est tellement pas du jeu, impossible, surréel, qu’on ne percute - double détente oblige - qu’avec un léger temps de retard. Rien d’étonnant dès lors à ce que, lors de sa première rencontre avec l’ermite, près de trente ans après le début de sa guerre sainte, Suzuki évoque la figure du tentateur. Qui plus est sapé comme un occidental et fumant des Marlboro !

C’est peut-être le paradoxe de l’impérialisme : s’approprier un espace comme on réécrit sa toponymie, le cartographier jusqu’à en faire une abstraction… et dans le même temps y demeurer étranger, parasite, sans racine. C’est aussi l’absurdité propre à l’aventure de l’impérialisme japonais : en lieu et place d’une quelconque tradition historique en matière d’expansionnisme, la répétition du même schéma insulaire à partir du prototype que serait la Patrie. Ou comment cloner le Même à défaut de pouvoir conquérir l’Autre - ce qui nécessiterait au préalable de le reconnaître. Exceptée Iniez, l’autre figure tentatrice du métrage, les soldats ne rencontrent de fait jamais vraiment les habitants de Lubang, ou alors très indirectement, par diverses médiations. Et la plupart issue des codes du western (balles qui sifflent, flèches-harpons qui déchirent soudain le champ, vagues silhouettes reléguées au fin fond du plan…), soit l’éternel mythe de la rencontre entre civilisation et barbarie. La question ici étant : lequel est le barbare et lequel le civilisé ?

Entre chansons aux pouvoirs (d’évocation) magiques et déchaînement des éléments, cours d’eau filant la métaphore du Temps et couché de soleil figé dans l’éternité, Onoda – 10 000 nuit dans la jungle flirte avec le cosmogonique - mais athée ou, disons, herzogien. L’ambivalence entre fusion et distance est également là : dans une sorte de mystique du réel où les fondus enchaînés spiritualisent (par dissolution et mélange) les matières, textures et audio-images les plus sensuelles et concrètes. « Si un réalisateur à influencé sur Onoda, c’est Mizoguchi. », avoue Arthur Harari. On veut bien le croire, ne serait-ce que pour cette façon de planter ses personnages dans le décor, de faire durer les prises ou ces valeurs de plan. Encore qu’à la photo, son frère semble moins chercher l’enluminure que l’incarnation, en toute humilité. Ajoutez une BO aussi éloignée du grand barnum orchestral que du trip ethnique post-Zimmer, et l’équilibre instable qui obsède tant notre frenchy de réalisateur à suivre est toujours-là.

En un mot : tenu

.

.

.

Source et références : Vivre avec la réalité : entretien avec Arthur Harari par Yannick Lemarie, Positif, n°725-726