Introduction:

-Des fantômes et des cowboys-

Un Poltergeist, dérivé de l'allemand poltern « faire du bruit » et geist « esprit », est un phénomène paranormal consistant à faire des bruits divers, des déplacements, apparitions ou disparitions d'objets et autres phénomènes a priori inexplicables. En général, ils sont considérés comme des phénomènes de « petite hantise » qui seraient liés à la présence d'un adolescent perturbé, par opposition aux phénomènes de « grande hantise » qui supposent l'intervention de l'esprit d'un ou plusieurs morts, bien que la séparation ne soit pas toujours évidente.

(source : https://fr.wikipedia.org/wiki/Poltergeist)

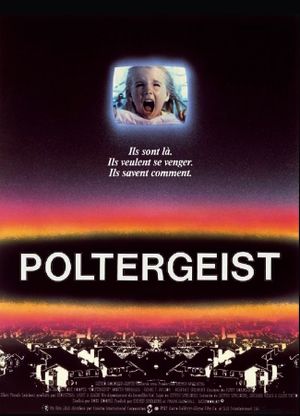

Cette définition semble parfaitement adaptée au scénario que propose le film du même nom: Poltergeist, produit et largement chapeauté par Spielberg, en 1982, et auquel il confia la mise-en-scène à Tobe Hooper dont il avait, c'est de notoriété publique, largement apprécié le Texas Chainsaw Massacre.

Poltergeist raconte donc l'histoire d'une famille, les Freelings, fraîchement installée dans un lotissement typique du style de vie à l'américaine. Reagan est sur le point d'être président des États-Unis pour un premier mandat et l'herbe est aussi verte chez soi que dans le jardin du voisin.

Mais voilà que tout ne se passe pas comme prévu: d'étranges phénomènes viennent rapidement perturber le quotidien de cette famille tranquille. Jusqu'à une soirée d'orage terrible durant laquelle Carol Ann, la plus jeune des trois enfants, va se retrouver kidnapper par une présence mystérieuse et invisible, ne pouvant bientôt plus communiquer avec le reste de sa famille que par le biais d'une télévision en neige pour leur indiquer qu'elle est toujours présente dans maison. On découvrira plus tard, en même temps que la famille Freeling, que tout le lotissement repose sur un ancien cimetière indien...

Le film, d'une facture apparemment classique, est diablement efficace. D'abord, cette esthétique typique des productions Amblin à venir et qui porte donc la marque de Spielberg: quartier idyllique, enfance à plein régime, aventure et émerveillement. En un sens, Poltergeist et E.T., qui sortent en même temps sur les écrans, pourrait être largement interchangeable sur la première partie de leur métrage.

Mais très vite, Poltergeist détonne par son efficacité à pénétrer le fantastique, voir l'horreur, par à coup. Tout en restant dans le carcan réussi d'un spectacle hollywoodien presque familiale, le film se permet d'emmener son spectateur sur un terrain beaucoup plus glacial et effrayant que d'ordinaire pour ce genre de production. Grand film populaire, donc, qui n'hésites pas à intégrer des ressorts de série B pour atteindre son public dans le domaine de la trouille.

Le scénario de Poltergeist est un double remake: c'est d'abord la reprise d'une intrigue d'un épisode de la quatrième dimension, Little Girl Lost, dans lequel des parents s'inquiète de la disparition à priori de leur fille tandis qu'il continue d'entendre celle-ci comme si elle était là, dans sa chambre. Il fouille partout et finisse par découvrir, derrière la tête du lit, un mur étrange qui mène vers une autre dimension de la maison.

Mais c'est un autre film, dont Poltergeist semble reprendre le motif principal, que je voulais d'abord évoquer. Un film célèbre de la deuxième moitié des années 50 et que j'ai découvert beaucoup plus tardivement que le film de Hooper.

Pour comprendre pourquoi il faut rapprocher Poltergeist d'un film de trente ans son aîné, voici d'abord une remise en situation du genre western dans le cinéma américain.

*****************

Première partie:

Amérique pionnière

*****************

-La fin d'un idéal-

Le western a cette particularité qu'il s'agit d'un genre dont la naissance coïncide avec celle du Cinéma aux Etats-Unis.

"Le western est né de la rencontre d'une mythologie avec un moyen d'expression". (André Bazin)

Ainsi, tout ce qui semble caractériser ce genre d'abord typiquement américain, c'est avant tout la conquête d'un territoire, une fuite en avant, d'est en ouest, une recherche d'un idéal, un éden rempli d'or et de bétail, en un mot: l'esprit pionner.

Pendant près de 50 ans, les films américains, du muet au parlant, du noir et blanc à la couleur, n'auront de cesse d'exprimer ce folklore déjà présent en littérature, le Far West, en repoussant donc les limites matérielles et idéologiques, mais également et surtout les limites d'un territoire: celui du continent nord américain.

Lorsqu'en 1956 John Ford réalise The Searchers, La prisonnière du désert en France, on pourrait croire qu'il s'agit là d'un testament, quelque chose de l'ordre d'un western crépusculaire, un western qui mettrait fin au genre lui-même. Et pour cause: dans The Searchers, Ethan (interprété par John Wayne) rend visite à son frère mais constate, en arrivant au ranch, que la famille y a été massacré par des indiens Comanche.

Une personne manque à l'appel: la petite nièce d'Ethan, visiblement enlevée par les agresseurs dans le but d'être métissée et intégrée dans leur société, ce qui est un agissement connu de cette ethnie. Ethan se met donc en route afin de retrouver la tribu responsable du massacre, mais surtout sa nièce, sans que jamais le spectateur ne sache si, une fois retrouvée, Ethan la sauvera en la rendant aux siens, ou si il la tuera pour effacer la tâche indélébile de son métissage.

Or, non seulement le suspens est insoutenable mais surtout le film tourne en rond, puisque l'ouest étant finalement conquis, il n'y a plus de trajectoire en ligne droite, plus de frontières sans cesse repoussées. La conquête est finie et avec elle un certain idéal pionnier. Voilà que dans The Searchers, on va, on vient, on tourne en boucle, on passe de l'hiver à l'été en un raccord. On sent que quelque chose se passe, qui ouvre sur un arrêt idéologique: on arpente, on déambule, on cherche en vain.

Notons par ailleurs que le film de Ford s'ouvre sur un générique présentant un mur de brique comme fond d'image. Le seul horizon proposé par le film est bien celui d'une impasse, d'une voix sans issue. Un dead end.

-Palimpseste-

Si The Searchers est célèbre, c'est avant tout pour son utilisation exceptionnelle du technicolor (nous y reviendront un peu plus tard) mais c'est également pour un jump-cut problématique lors des retrouvailles entre Ethan et la jeune femme vers la fin du film. Comme si, au moment de la coupe, les deux possibilités qui s'offraient alors à Ethan (la sauver ou la tuer) pouvait exister en même temps, et que, si l'une des deux possibilités était finalement choisi par le cinéaste au montage, l'autre continuait d'exister sur le plan morale, comme la possibilité d'une autre fin tournée, à laquelle on aurait préférée la version grand publique, la plus compatible avec le glam hollywoodien, tandis que la plus réaliste, la moins racontable, resterait à jamais tu par le film.

Une fin en recouvrant une autre, en somme. Comme un palimpseste.

Comme le dit le célèbre adage que l'on prête à John Ford: "Si vous avez le choix entre imprimer la légende ou la réalité, préférez toujours la légende".

On comprend bien les similitudes qui sont à l’œuvre entre Poltergeist et The Searchers. Dans chacun des deux films, une petite fille disparaît, kidnappée par des indiens. Dans Poltergeist, Carol Ann aussi est prisonnière d'un désert: celui d'une télévision en neige. Les indiens sont là, même si on ne les voit pas: fantômes archaïques d'un territoire recouvert et disparu, soustrait à notre regard, celui d'une terre originelle d'Amérique du Nord, d'avant la conquête de l'ouest.

Les cowboys eux-aussi sont à l’œuvre, mais ils ont troqué leur revolvers contre des télécommandes. Ils ne se réunissent plus dans des saloons mais se retrouvent devant une télévision pour boire ensemble.

Voilà ce qui révèle l'objet "télévision" comme au cœur d'un dispositif: c'est un emblème d'une lutte (le progrès, la modernité opposé à l'espace initial, primitif) et l'on comprend que les deux parties se partagent un temps d'antenne. En témoigne de la normalité apparente de la télévision de jour (image de sport national, de film de guerre) qui s'oppose au basculement opéré par la fin des programmes et l'ouverture sur un potentiel fantastique, la possibilité d'une menace. C'est comme si les indiens, maintenant massacrés et recouverts par la civilisation nord américaine moderne, n'avait plus comme espace, pour exister, que celui de la fin des programmes, tard la nuit. Ce petit espace de temps, avant la reprise des programmes du jour, cette intervalle, c'est la marge depuis laquelle les fantômes de ce peuple indien peuvent continuer d'exister et surtout exercer leur vengeance.

Cette écran de télévision, au coeur de la maison des Freelings, c'est le trou dans l'image, le surcadrage dans le plan duquel vont surgir les fantômes du passé.

-Menace sur la frontière-

Dès le générique, le rôle de ce téléviseur comme espace symbolique, voir carrément mythologique, se dévoile et donne le ton. Au cinéma, le générique, lieu de passage symbolique, est souvent l'occasion de résumer les enjeux du film à venir, d'en faire le programme. C'est, en soi, une première ligne à franchir pour entrer dans le film.

Intéressons-nous de plus près au générique de Poltergeist.

La séquence débute sur l'hymne nationale américain.

La première image qui nous parvient est celle d'un fond noir.

L'hymne nous indique que le fond noir pourrait donc être associé à un espace, peut être l'Amérique, mais dans un état primitif, qui précède la lumière. L'écran est noir car la lumière du projecteur n'y existe pas encore.

Puis arrivent ces premières lettres, celles qui présentent le studio MGM. Ce que l'on découvre surtout, c'est le lettrage utilisé pour constituer le générique.

Le lettrage choisi n'est pas anodin et exprime d'un certaine façon cette idée de territoire et de présence fantôme. Le contour des lettre est fait d'une ligne blanche, clair, net, tranchant avec le noir du fond d'écran. A première vue, on suppose que la lettre est rempli de ce même noir, le faisant exister. Mais la ligne de contour agit plutôt comme une frontière, entre un espace intérieur et un espace extérieur (plus tard, dans le dialogue le plus emblématique du film, cette notion entre deux espaces est clairement énoncée:

Ryan:

"The absence of a signal on the channel that is not receiving a broadcast means that it is free to receive a lot of noise from all sorts of things - like short wave, solar disturbances, car ignition sparkings -- outer space -- or inner space. Yes, what if these people had an area of bi-location in their own living room? No, I mean: if that is the way out then maybe somewhere in this house, there's a way in.''

« Inner space » et « Outer space », supposent l’existence implicite d'une frontière entre les deux. Mais lorsque l'on change de scène et que le générique continue sur les premières images de jours en extérieurs, présentant un lotissement comme cadre de l'action, on découvre que l'intérieur du lettrage reste noir, et non transparent: c'est un espace neutre, en attente d'une occupation.

Une lutte va avoir lieu.

Littéralement, le nom du film, en toute lettre, vient d'exprimer le programme à venir: le film lui-même aura la valeur d'un espace de lutte.

L'hymne américain qui clôt la fin des programmes est donc accompagné par des images de bâtiments emblématiques de la suprématie américaine, de sa civilisation: colonne antique, semblable à celle qui soutienne l'entrée de la maison blanche, statue de Lincoln ou bien encore statue célèbre des soldats américains soutenant le drapeau de leur nation loin de chez eux. Tout ça à valeur de symbole pour l'esprit pionnier, de fondation civilisationnel. Il faut soutenir le pays, le drapeau, l'idéal américain, l'american way of life en somme.

Presque sans couleur, dévitalisées, comme à bout de souffle (cela vaut il pour le mythe américain d'alors, à l'aube du mandat Reagan?) nous pouvons apercevoir ces fameuses colonnes, symbolisme de la fondation, ce sur quoi l'on repose, puis ces formes humaines qui semblent se dessiner, qui se figurent sous forme de silhouette, a contre-jour.

La séquence présente un aspect anatomique, microscopique presque, comme des images à l'échelle cellulaire. Comme une étude au microscope.

-La faute originelle-

Dans son introduction du Cinéma du Diable, Jean Epstein remet l'invention du cinématographe en perspective de l'Histoire, mais révèle surtout les damnations auxquelles ont été voués tous les inventeurs d'une perspective nouvelle sur la réalité. La lunette astronomique, qui permet de se situer dans l'infiniment grand, et les destins funestes de Galilée et Copernic. Le microscope, qui ouvrit une porte sur l'infiniment petit et irradia en même temps Pierre et Marie Curie, comme le symbole d'une malédiction lié à leur invention et leurs découvertes.

Enfin, le cinématographe, à hauteur d'homme, de notre regard, afin d'observer la vie en grandeur nature, mais qui, faute de filmer le rapport objectif au réel, se retrouve travesti avec le roman et le théâtre. Cette déformation, ce contre-emploi scientifique nous obligerait à repenser le bien fondé du Cinéma lui-même.

« Ce fard doré, cette émouvante éloquence du « septième art » ne sont cependant pas parvenus à masquer entièrement quelques signes qui nous avertissent de ce que les fantômes de l’écran ont peut-être à nous apprendre aussi autre chose que leurs fables de rires et de larmes : une nouvelle conception de l’univers et de nouveaux mystères dans l’âme. » (Epstein)

Poltergeist partage avec The Searchers cette entrée en matière lumineuse : depuis un écran noir commencent à se dessiner les ombres des protagonistes, comme des êtres de lumières. En revanche, si, dans The Searchers, la couleur vient finir de faire exister le premier personnage incarné à l'écran, dans Poltergeist, la connotation lumineuse est tout autre : un scintillement, signe d'instabilité, qui nous rend l'existence de Carol Ann, comment dire, déjà problématique. Lumière du cinéma contre celle de la télévision, où plus exactement, l'une devenant l'autre, existant au travers de l'autre. Une contamination qui relance sur Carol Ann la même ambiguïté morale que celle qui travaillait autrefois le western de John Ford.

Un mot sur la position du père: lorsqu'on le découvre de face, lui, la « tête » de la famille, repose littéralement la sienne sur son bras. Retour au symbolisme de la fondation ?

Petit détail: la première apparition du père c'est cet autre bras, écroulé, perdu dans son plateau repas. Que fait il ici? pourquoi n'est-il pas au lit? S'est il disputé avec sa femme? Préfère-t-il voir le foot a la télé? Dans tous les cas, l'hypothèse est la suivante : la famille « type » que l'on va suivre est déjà décadente, dysfonctionnel.

-La figure de l'arbre-

La séquence d'introduction se termine et fait place au premier plan de jour: on découvre le quartier où se situe l'action, donc, mais surtout : des arbres.

Tout ces arbres, au beau milieu du quartier, détonnent par leur allure décharnée, sans vie, comme opposé à la lumière estivale, comme si le terreau culturel duquel ils surgissent était infertile.

L'arbre est une figure centrale du film. C'est un objet emblématique, qui cristallise l'idée de surface: il y a ce que l'on voit, le tronc, les branches, les feuilles, le visible, puis ce qui est caché sous terre, littéralement, les racines ; ce que l'on ne voit pas, ce que l'on devine. Les racines, dérobés à l’œil nu de la caméra, s'opposent presque au symbolisme mystérieux de la séquence générique précédente. Cette statue des patriotes par exemple, qui clôt la fin des programme, c'est l'idée d'une fondation monumentale et visible, rendue cryptique et superficiel par l'espace de la télévision (et au contact d'une frontière entre le monde des mort et des vivants, celui des programmes du jour et de la neige de nuit). Tous cela existe en opposition à des racines naturelles, originelles mais recouvertes par une surface culturelle trompeuse, occupée, dont la vérité à été réécrite.

Voilà donc ces arbres, occupant souvent le centre de l'image, révélant la lutte à venir entre le monde des morts et celui des vivants, entre deux civilisations, celle d'avant et celle d'aprés, celle recouverte et celle qui exerce un occupation. Non seulement l'arbre est un révélateur, mais il devient aussi acteur, prenant parti pour le monde d'en dessous, agissant pour lui dans le visible, devenant un acteur monstrueux de ce film fantastique.

Ce rapport entre les surfaces (surface de l'image et surface d'un territoire) trouvera son aboutissement in fine dans le véritable dénouement du film: la piscine, pas fini d'être creusée, d'où émergera la matérialisation des fantômes sous la forme de cadavres putrides et squelettiques.

Le trou dans la terre devient le placard métaphorique d'où sorte les squelettes du passé.

*******************

Deuxième partie:

Amérique prisonnière.

****************************

-Father Reagan et Mother Weed-

L'élection prochaine de Reagan l'assure : l'herbe sera donc aussi verte chez vous que dans le jardin du voisin. C'est l'American Way of Life, version eighties. Fini les beatnik, l'art de vivre les couilles à l'air dans le désert. Les États-Unis s'incarnent maintenant dans l'ultra libéralisme, les golden boys, leur costard méga cintré et leur réussite cynique. L'herbe, drogue du pauvre, fait place à la coke, argument de réussite, au même titre que les belles voitures et les yachts.

Si l'herbe est aussi verte ailleurs, celle que l'on met dans nos joint sent désormais la moquette.

Les parents de la famille Freelings, a y regarder de prés, ressemblent fort à ce que sont devenus les jeunes adultes que l'on rencontre dans le van de Massacre à la tronçonneuse: des hippies vieillissant, sur le déclin, dont les convictions gauchistes ont laissé place à l'embourgeoisement. Il y a donc une constante, entre les deux films, pour le metteur en scène Tobe Hooper, a confronter ses protagonistes au même problème: une menace issu des profondeurs de la civilisation à laquelle ils appartiennent. A chaque fois, il s'agit d'être rattrapé par une réalité historique et économique, quelque chose d'oublié et qui ressurgit à la face du monde. Ce sur quoi repose les croyances, les idéaux, le fondement d'un état d'esprit ou d'un style de vie se retrouve bouleversé par une révélation, un secret (le cimetière indien ou les abattoirs désaffectés) qui refait surface et constitue toujours un argument de cinéma de genre, fantastique ou horreur.

Les parents, pillier de cette famille Freelings, sont attaqués par la base: c'est auprès des enfants que la menace rôde. La plus vieille des trois est déjà une jeune adulte, et perd ainsi tout son potentiel d'innocence. Elle porte l'héritage de sa nation physiquement et répond d'un doigt d'honneur phallique (sous le sourire agrée de sa mère) aux sollicitations scabreuses des ouvriers entrain de creuser la piscine. Cette enfant-là du couple n'intéresse que peu le projet des fantômes; elle restera par extension à la marge du film et disparaîtra d'une pichnette scénaristique pour finalement réapparaitre de façon opportuniste lors de la conclusion.

Cependant, le profil des deux autres enfants et plus intéressant. Il y a d'abord le garçon, Robbie, déjà gangréné par l'imagerie hollywoodienne contemporaine, sa chambre faisant référence de manière insistante à Star Wars et autres objet de la pop culture. Cela devrait suffire à le rendre coupable.

Et puis il y a Carol-Anne, objet de toute les attentions. Déjà, dès l'introduction du film, sa présence est problématique. Elle n'existe que par intermittence à l'image, à la faveur d'un clignotement de la lumière émise par la télévision. Ou plutôt: elle disparaît, à demi, de l'image. La télévision exerce sur elle une substitution, lui volant une partie de sa présence à l'écran, se servant d'elle pour exister au travers de cette effet lumineux. Elle semble pure, complétement dépourvue d'une quelquonque influence de la culture américaine. Elle est, à l'image de sa tête de lit, une ossature nue, dépouillée (en opposition avec la tête de lit des parents, doré bling bling typique du début des années 80).

Carol-Anne est dans l'attente de prendre chaire culturellement. Elle semble donc la candidate idéale pour rejouer la prisonnière du désert, pour être enlevée et marquée par une souillure. Les fantômes laissent planner ce doute: vont-ils faire de Carol-Anne leur tribu de guerre? In fine, c'est sa mère qui portera la stigmate d'une impurté en allant la retirer directement (et hors champs) des mains de ce peuple fantômes.

-Television rules the nation-

La référence à The Searchers de John Ford revient: tandis que la moralité de l'histoire se dérobait à notre regard à l'occasion d'un jump-cut, voici que dans Poltergeist, le récit sursaute, hoquette, et rejoue le dénouement final une seconde fois. Cette fois-ci, pas de happy-ending de façade. Les Freelings voient leur maison disparaître et finissent a l’hôtel, loin de leur confort initial. Image finale d'une télévision qu'on exclu de la chambre. Pas de salut dans cette modernité. Juste un constat de défaite civilisationnelle.

« Sans parler de la télévision programmée vingt-quatre heures sur vingt-quatre, et qui souvent fonctionne de façon hallucinante dans les pièces vides de la maison ou dans les chambres d'hôtel inoccupées - ainsi l'hôtel de Porterville, où les rideaux étaient déchirés, l'eau coupée, les portes battantes, mais sur l'écran fluorescent de chaque chambre le speaker décrivait l'envol de la navette spatiale. Rien de plus mystérieux qu'une télé qui marche dans une pièce vide, c'est bien plus étrange qu'un homme qui parle seul ou une femme qui rêve devant ses casseroles. On dirait qu'une autre planète vous parle, tout à coup la télé se révèle pour ce qu'elle est: vidéo d'un autre monde et ne s'adressant au fond à personne, délivrant indifféremment ses images, et indifférente à ses propres messages (on l'imagine très bien fonctionnant encore après la disparition de l'homme). »

Baudrillard, dans Amérique, arpentant les espaces "interstellaires" des États unis, constatait cette drôle d'habitude de laisser les télévisions allumées dans chaque chambre d'hôtel, pour personne. La télévision comme horizon ultime, comme dernières frontière, celle qui nous sépare du réel, de l'absence d'idéal, en un mot: du vide.

La télévision agit comme un révélateur de notre devenir fantôme. Un devenir inéluctable.

Le télévision, au centre du projet de mise-en-scène de Poltergeist, aussi bien que de son scénario, est d'abord un objet métaphysique: un lieu de passage entre le monde des vivants et celui des mort, entre le passé et le présent, entre les films et la "vie réelle". La télévision est le lieu privilégié d'une porosité entre deux espaces (ce qu'elle renferme et ce qui lui est extérieur), donnant lieu à un jeu d'influence entre les deux. Cependant, si l'influence est réciproque, elle est d'abord à l'avantage du camp de l'intérieur, celui du passé recouvert, des indiens fantômes,du fantastique et de l'horreur. C'est de cette influence-là que le film tire son moteur, sa rapidité de mise en place (en une séquence d'introduction franchement éblouissante d'efficacité) et d'execution. Tout un plan semble se dérouler sous nos yeux, conçu depuis l'au-delà, et qui rend le film si fluide dans sa première moitié.

Par exemple, ce moment post générique où tout la présentation du quartier fini, en un même mouvement, dans le salon des Freelings, devant un match de football. La télévision change de chaîne toute seule. En découle une drôle de scène où le patriarche des Freelings va affronter son voisin en duel, télécommande à la main comme un semblant de colt. Difficile de ne pas y voir-là une action volontaire d'un au-delà, à travers la télévision, empêchant le bon déroulement d'un moment typique de l'american way of life, tournant deux yankees l'un contre l'autre,, les rendant ridicule au yeux de tous le monde. Car si il s'agit bien là de créer un moment de confusion, c'est avant tout à notre intention, celle des spectateur du film bien sagement assis dans leur salle. Il s'agit de révéler à la face du monde, par un truchement d'écrans interposés, ce qu'est en vérité cette civilisation. Les massacres et la spoilation des terres, toutes ces horreur commisent au temps du Far West et qui en constitue son imaginaire pèse à ce moment-là comme une possible menace de rétribution. La télévision, objet ultime de la modernité triomphante, d'une civilisation toute puissante, devient son talon d'achille. C'est ce renversement qui s'installe implacablement durant la première moitié du film, qui en constitue l'élément fantastique par excellence, et qui provoque surtout l'effroi grandissant de ses spectateurs.

Dans son facsimilé des cours qu'il donnait à la UCLA sur l'histoire du cinéma de genre (Anatomie de l'horreur), Stephen King prend comme exemple le film Amytiville, sorti en 1979 et contextualise l'horreur que produit le film par rapport à l'époque durant laquelle celui-ci est produit. D'abord, le spectateur constate dans ce film de maison hanté, que les murs se recouvrent de boue d'eux-même, que les portes se referment toute seule, que les fenêtre claquent. Du sang apparaît ici et là. Les mouches ont envahie l'espace de vie. Selon King, ce qui effraie les spectateurs, dans un contexte politique difficile et un niveau de vie qui se voit en baisse pour cause d'inflation incontrolée, c'est d'abord la note de l'assureur. Car si amytivile se présente comme un film de maison hantée, c'est d'abord un film sur une superbe maison, au style colonial prononcée, à l'abandon et autour de laquelle se construit un projet de rénovation, et du bâtiment, et du style de vie américain. C'est un héritage du passé que l'on cherche d'abord à rendre glorieux, tandis que la moisissure et le macabre surgisse par tous les pores.

Poltergeist suit le même chemin, deux ans après.

-Histoire de fantômes hollywoodien-

The Searchers s'ouvre sur un écran noir, semblable à celui de Poltergeist. Puis, à l'occasion d'une porte qui s'ouvre et laisse entrer la lumière de l'ouest, se devine une silhouette. Une femme s'avance, accompagnée par un court travelling et un légers recadrage en panoramique. Ce recadrage, ou plutôt ce décadrage devrait-on dire, agit comme un pas de côté, une sorte de sortie de route dans un décors familier.

Peu à peu, alors qu'elle s'avance, une femme tire son existence à l'image par la lumière.

Dr. Lesh:

"Some people believe that when you die there is a wonderful light. As bright as the sun but it doesn't hurt to look into it. All the answers to all the questions you want to know are inside that light. And when you walk to it... you become a part of it forever. Now, some people die, but they don't know they're gone."

Dans la pénombre de la salle de cinéma, la lumière qui se projette sur l'écran est la condition même de l'existence des personnages. Ils s'animent sous nos yeux, prennent vie.

Ces "êtres dans la lumière" que décrivent tour à tour le Dr Lesch puis la médium Tangina, ce sont de formidables allégories du cinéma.

Si ils sont d'abord une façon de décrire l'invisible, de désigner les fantômes, ne sont ils pas, in fine, le devenir de chacun des acteurs qui incarnent ces personnages sous notre regard de spectateur?

Beatrice Straight, qui incarne le docteur Lesh, et qui est là devant nous à prononcer ces mots, est décédée le 7 avril 2001. N'est elle pas encore là, sous nos yeux, dans nos oreilles, à nous avertir de ce devenir lumineux, éternel, immortel?

C'est surtout une façon d'évoquer une ultime fontière, celle qui sépare la vie de la mort. Si le moteur de cette question est philosophique, il n'en demeure pas moins un objet de cinéma de genre, pretexte à l'apparition de fantômes, et pourquoi pas de monstres. Au bout de cette idée, vient une révélation aussi sourde que terrifiante: aux fantômes du film (ceux qui évoquent les natifs amérindiens) se substituent de nouveaux fantômes, ceux de l'intelligentsia hollywoodien, ou par extension, la civilisation américaine moderne. Tout ce qui constitue l'amérique à l'image, décors et acteurs, devient defacto un spectre lumineux, condamné à duré aussi longtemps que la pellicule tournera. Ad vitam. Ad Nauseam.

Dans son film suivant, Lifeforce, celui qui marquera sa rupture avec le grand raoult hollywoodien, Hooper explore cette consistance lumineuse. Des corps extra-terrestres et pourtant à l'allure parfaitement humaine sont découverts à l'occasion d'une sortie spatiale et sont raménés sur terre. Lors d'une séquence culte pour ceux qui la connaisse, une momie inanimée va reprendre vie juste avant son autopsie et aspire -littéralement- la vie des scientifiques qui l'entourent pour redevenir, à l'image, un être humain parfaitement incarné.

Ce retour à la vie, en plus d'une substitution d'un corps artificiel (celui de la momie, faîte de plastique mou) avec le corps d'un acteur, s'accompagne d'une désagrégation d'un autre corps, celui du scientifique devenant à son tour une momie de latex. Tout se processus se déroule à l'occasion d'un phénomène lumineux, purement cinématograpique, fait d'éclair et de clignotement. On comprend que la première momie, revenu à la vie sous la forme d'un être humain, à l'image cent pour cent naturelle, n'est autre chose qu'une variation autour du thème du vampire. Ce qu'il vient d'effectuer, ce retour à la vie, c'est surtout l'occasion pour Hooper de montrer que ce passage se réalise d'abord au détriment d'un autre.

Cette élan de mise en scène, tantôt lyrique, tantôt mordbide, c'est là que réside toute la poésie du cinéma de Hooper.

Dans Poltergeist, aussi bien que dans Texas Chainsaw massacre et dans Lifeforce, le cinéma est une force de vie.

*****************

Conclusion:

*****************

-Poésie du macabre-

Dès les années cinquante, le cinéma américain agit comme un révélateur, exhibant la fin d'un idéal de civilisation. Cette absence de perspective est vécu comme un tourment.

Poltergeist, à l’orée des années 80 et des tumultes du nouvel hollywood, a su rendre ce moment plus poétique: la dernière frontière, c'est celle de l'écran. C'est une frontière qui est virtuellement sans cesse repoussée. Une sorte d'immortalité. Une force de vie que Hooper finira littéralement d'explorer dans Lifeforce, avec son penchant pour le macabre qu'on lui connaît et révélant ainssi, au passage, de nouvelles limites à cette prouesse poétique, en évidant les corps et en interrogeant la substance même du vivant à l'image.

Poltegeist, objectivement, n'est peut être pas un grand film. Il a ses moments de bravoures, ses ratés aussi. Le film montre souvent ses limites, notamment dans les séquences de manifestation purement figurative des fantômes. Je pense à la séquence de cette main gazeuse sortant de la télévision ou encore à cette séquence qui a été longtemps attribuée, à tord, à Hooper (le visage qui se déchire devant le mirroir), rajout de dernière minute de Spielberg lui-même (ce sont ses propres main qui triture la chaire) et qui finalement n'apporte rien de trés interessant au projet du film.

Mais Poltergeist demeure pour moi un jalon important de ma cinéphilie. C'est un film que j'ai découvert trés tôt et qui est resté depuis l'un de mes films de chevet. Puis j'ai grandi, et j'ai découvert d'autres jalons important du cinéma, notamment La prisonnière du désert, et c'est ce qui m'a permit de revenir sur Poltergeist une énième fois, de le revisiter à l'orée de ce que j'avais découvert chez Ford.

Tout ce cinéma qui dialogue, c'est ce qui me donne l'espoir, à mesure que d'autres films du passé ou à venir se présentent, de pouvoir redécouvrir les films que j'aime tant.

Ces dialogues, siencieux, révèlent des tiroires que je n'avais de cesse d'ignorer.

Ainsi se révèle cette passion secrête qui continue aujourd'hui de faire vivre tous ces films qui s'entassent sur la table de nuit de ma cinéphilie.

sur ma chaine youtube: https://www.youtube.com/watch?v=pm6oxwW09s0