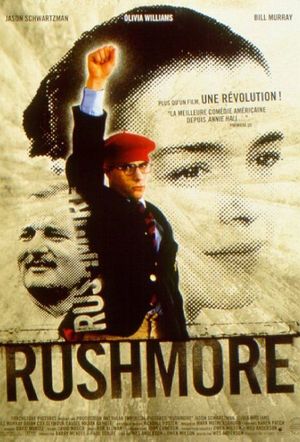

Avec Rushmore, Wes Anderson impose tout doucement son univers à ses spectateurs. Ce deuxième long-métrage est plus qu’une simple comédie adolescente : il s’inscrit dans la tradition de récits sur l’illusion du contrôle et la grandeur avortée.

Chez Anderson, l’image est une architecture de la pensée. Son cinéma est géométrique, composé de plans frontaux et d’une symétrie obsessionnelle. Mais ce formalisme ne traduit pas une maîtrise du monde : il est l’expression même du désordre intérieur de ses personnages.

Max Fischer devient le premier grand personnage andersonien. Il façonne son existence comme un chef-d’œuvre en devenir. Élève médiocre mais organisateur compulsif d’activités parascolaires, il se rêve en stratège, en bâtisseur d’épopées personnelles. Pourtant, chaque initiative échoue : son projet d’aquarium est rejeté, sa tentative de séduction d’une enseignante tourne à la mascarade, son amitié avec Herman Blume se fissure sous le poids d’une rivalité absurde.

Le découpage visuel du film épouse cette contradiction : plus la mise en scène se veut rigoureuse, plus elle expose l’errance de Max. Anderson fait de son cadre une prison mentale où le personnage s’enferme dans ses illusions. Il ne contrôle rien, et pourtant, il persiste à croire qu’il met en scène sa propre légende.

Rushmore est traversé par un comique de décalage, où l’humour naît de l’incompatibilité entre la perception qu’a Max de lui-même et la manière dont le monde le renvoie à son insignifiance. Son combat contre Herman Blume pour le cœur de Rosemary prend des allures de duel shakespearien… alors qu’il est, en réalité, un adolescent. L’amour qu’il porte à Rosemary Cross (Olivia Williams) illustre cette mécanique. Ce n’est pas tant elle qu’il aime, mais l’idée qu’il se fait d’elle.

Anderson accentue cet effet en jouant sur la musique : les morceaux de British Invasion confèrent à chaque scène une ampleur disproportionnée, transformant des événements anodins en moments de cinéma.

Si le film s’ouvre sur les illusions de Max, il se referme sur une acceptation implicite de l’échec. La dernière scène, où tous les personnages dansent sur Ooh La La des Faces, condense la philosophie du film : "I wish that I knew what I know now, when I was younger". Max ne devient pas adulte, il comprend seulement que grandir ne signifie pas réussir, mais apprendre à composer avec la perte.