Qui est le film ?

On entre dans Bugonia comme on franchit une faille de notre présent : une époque rongée par la crise climatique, saturée de théories conspirationnistes, ébranlée par les scandales corporate qui se succèdent. Pourtant, Lanthimos ne fait pas cette matière brûlante en pamphlet accusateur : il la décale, l’épaissit et la plie dans une fable qui ressemble davantage à une expérience de pensée qu’à une tribune. Si le récit s’ancre dans des motifs immédiatement reconnaissables (l’effondrement des écosystèmes, la méfiance envers les élites pharmaceutiques et technologiques, l’obsession pour les récits de manipulation), c’est pour mieux décaler notre regard.

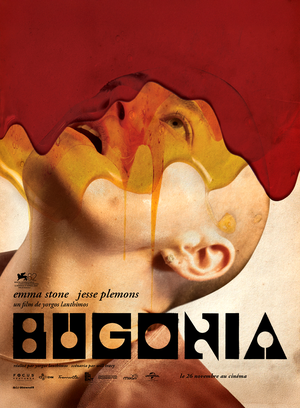

Bugonia est la transposition par Lanthimos d’un matériau coréen. Le film reprend librement la structure de Save the Green Planet! (2003) et s’en fait une réécriture en anglais. Le projet, porté par un scénario de Will Tracy et produit entre autres par Ari Aster, a réuni Emma Stone et Jesse Plemons dans les rôles centraux.

Ces éléments de production importent. Lanthimos n’adapte pas une fable anecdotique, il s’empare d’un texte déjà politique pour le reconfigurer à l’aune des obsessions contemporaines et pour le transposer dans son propre registre formel.

Que cherche-t-il à dire ?

Bugonia est chez Yorgos Lanthimos une double opération : transposer son goût pour l’absurde et la stylisation dans un récit plus immédiatement « politisé », puis retourner ce politisé en fable où le capital et le complotisme se nourrissent les uns des autres. Le film prend pour matériau une idée simple : deux conspirationnistes enlèvent une grande dirigeante d’entreprise en la croyant extra-terrestre et l’étire jusqu’à en faire une chambre d’échos.

Par quels moyens ?

L’origine et le ton tiennent dans ce déplacement subtil. Là où Jang, dans Save the Green Planet!, recourait à l’outrance, au grotesque et à la farce débridée pour dénoncer un système social absurde, Lanthimos politise l’absurde en le rendant contemporain : la satire est moins naïve, plus ambivalente. Le rire chez Jang était brutal, cathartique, presque libérateur ; chez Lanthimos, il se fige dans la gorge, laissant place à un malaise qui persiste. Ce glissement n’est pas qu’esthétique, il traduit un changement idéologique. Là où le cinéaste coréen croyait encore au pouvoir du choc frontal pour exposer les contradictions, le réalisateur grec suggère que l’époque est trop saturée de discours et d’images pour réagir à l’outrance. Mieux vaut, pour lui, enserrer le spectateur dans un filet de doutes et de symptômes.

Cette divergence se cristallise dans la figure des protagonistes. Chez Jang, les personnages sont conçus pour susciter une empathie immédiate, pour transformer le spectateur en témoin compatissant des absurdités qu’ils subissent. Chez Lanthimos, au contraire, l’empathie est tenue à distance. Les personnages existent comme surfaces d’observation, pas comme relais émotionnels.

À l’échelle la plus directe, Bugonia parle de crédulité et de colère : comment des existences marginales trouvent dans le complotisme un récit qui donne sens et puissance. Mais Lanthimos ne s’arrête pas au portrait psychologique. Sa cible n’est pas une entité unique mais un système d’interactions (techno-élite, finance, écologie instrumentalisée, conspirationnisme) que le film assemble sans proposer de solution claire. Bugonia se tient alors comme une autopsie plus que comme un manifeste, exigeant du spectateur qu’il mesure l’épaisseur du désastre. Cette double lecture est son ambition principale.

Lanthimos conserve son idiome : dialogues secs, répliques qui tombent, ironie froide. Mais ici la fable est moins “ontologique” que "situationnelle". Ici, l’absurde naît d’un contexte plausiblement contemporain. C'est ce leger décalage qui affine la force critique du film : l’humour noir cesse d’être pure distanciation esthétique pour devenir arme politique. Il dégonfle les postures héroïques des deux camps et met à nu la vacuité de leurs certitudes. Cette oscillation force le spectateur à ne pas se refugier dans le rire salvateur. On rit, puis on doute de ce rire.

Le film organise son récit autour d’un huis clos (la planque des ravisseurs) et d’échos extérieurs. Ce dispositif produit deux effets : la claustrophobie qui transforme la scène en laboratoire d’expérimentation humaine, et l’escalade inéluctable. À mesure que les preuves s’accumulent (ou se fabriquent), l’espace se referme et le délire s’intensifie.

Emma Stone, rasée pour empêcher ses communications extraterrestres, incarne une puissance froide et énigmatique. Jesse Plemons donne au convaincu une douceur inquiète qui rend sa radicalité crédible. Lanthimos ne filme pas leurs émotions comme transparence, mais comme opacité.

L’entrée éco-critique donne au film sa matière la plus immédiate : l’image des insectes, la menace de leur disparition, la métaphore de la bugonia qui fait naître la vie de la mort. Lanthimos inscrit l’écologie non comme décor mais comme système de dépendances fragiles. Le kidnapping d’une PDG supposée extra-terrestre devient une parabole de cette anxiété : croire qu’un être non-humain gouverne nos existences traduit l’intuition, confuse mais juste, que la survie collective dépend d’équilibres invisibles. La fable fait donc sentir la précarité du monde matériel à travers l’obsession de ses personnages.

La crise épistémique se greffe sur cette angoisse écologique. La croyance des conspirateurs, si grotesque qu’elle paraisse, s’enracine dans une réalité déréglée où la frontière entre vérité et fiction devient poreuse. Lanthimos filme la rumeur comme un virus : une idée prend racine, se nourrit d’indices déformés, prolifère dans le huis clos jusqu’à saturer la perception. Le spectateur n’est jamais invité à juger de l’extérieur ; il partage l’instabilité cognitive des personnages, oscillant entre suspicion et certitude. Ce dispositif montre comment la « post-vérité » n’est pas seulement un problème abstrait, mais une expérience vécue : celle d’un monde où la saturation d’informations rend chaque récit plausible, et chaque doute corrosif.

Enfin, le pouvoir corporate et la biopolitique offrent le cadre institutionnel qui relie ces deux dimensions. La cible des ravisseurs n’est pas une figure neutre : elle incarne l’entreprise pharmaceutique, la finance, la technoscience et l'aliénation. Le film interroge ainsi la manière dont ces puissances organisent le réel, dictent les seuils de la vie et de la mort, et deviennent par là les catalyseurs du complot. L’écologie fournit l’urgence, la post-vérité la forme narrative, et le pouvoir corporate le théâtre où ces tensions se déploient. Imbriqués, ces trois axes composent une lecture du monde comme système de vulnérabilités : biologique, cognitive, politique.

Quelle lecture en tirer ?

Bugonia laisse derrière lui l’impression d’un film-laboratoire. Lanthimos ne propose ni réconciliation ni issue, mais une cartographie des crises entremêlées (écologiques, cognitives, politiques) qui structurent notre présent. Si le rire y persiste, c’est un rire froid, presque désarmé, qui révèle moins l’absurde que l’effritement des certitudes. On sort du film non pas avec la leçon d’un pamphlet, mais avec le trouble d’une autopsie. C’est dans cette tension que réside, à mes yeux, la force et la limite du film : Bugonia ne tranche pas, il expose. Il ne ferme aucune question, il les multiplie.