La lumière des arènes n’embrase pas la scène, elle l’affaisse. Elle ne célèbre rien d’autre que l’épuisement d’un corps qui persiste à se tenir debout quand tout autour s’écroule. Dans The Smashing Machine, Benny Safdie n’entreprend pas le panégyrique du vainqueur mais la cartographie des ruines d’un champion. Le vacarme des foules se résorbe en un halètement continu, matière première de la narration : Mark Kerr, colosse fissuré, devient à l’écran la mesure même d’un monde qui use et consomme ses idoles.

Safdie aborde son sujet comme on entrouvre une carcasse : la caméra s’attarde sur la peau, les cicatrices, les tremblements, cherchant moins à expliquer qu’à rendre sensible la mécanique de l’usure. Le montage, alternant fulgurances et suspensions, épouse la fracture interne du protagoniste. Cette dialectique de la coupure fait naître un rythme singulier — nerf du film — qui fait simultanément sa puissance et son risque. Car si la retenue confère à l’œuvre une dignité rigoureuse, elle peut aussi priver certains spectateurs d’une catharsis pleinement articulée. La crudité introspective se gagne au prix d’une émotion qui ne s’offre pas toujours.

La photographie, âpre et granuleuse, transforme le ring, les coulisses et les chambres en sanctuaires où la sueur joue le rôle d’offrande. Le traitement de la lumière, souvent latéral, taille les visages comme des reliefs funéraires ; le réalisme plastique ne verse jamais dans la surenchère. Cette maîtrise esthétique est une force : elle donne corps à la douleur et installe une tension tangible. Mais elle participe aussi d’une austérité qui, chez certains, pourra se lire comme sécheresse formelle. L’économie visuelle est politique et poétique ; elle choisit la sobriété alors même que le sujet appelle parfois l’amplitude.

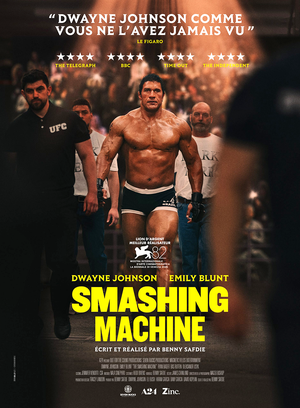

Dwayne Johnson livre une transformation remarquable. Loin du titan des grands spectacles, il offre une intériorité dépouillée : gestes mesurés, regard lourd, parole rare. Cette performance, à la fois fragile et contenue, est l’un des atouts indéniables du film. Emily Blunt fait entendre une présence complémentaire, mi-soutien, mi-miroir implacable ; elle éclaire la dépendance amoureuse sans jamais rabattre la complexité en cliché. Ensemble, ils fondent une tragédie domestique dont la pudeur est la première saisie. Pourtant, si l’interprétation tient, le parti pris minimaliste sur certains registres narratifs peut laisser à l’écart des éléments contextuels qu’un biopic plus expansif aurait pu creuser davantage.

La bande sonore fonctionne comme second montage : pulsations sourdes, respirations, cliquetis d’une mécanique qui ne se relâche jamais. Elle amplifie l’intérieur et contrepoint la surface ; c’est une réussite qui accroît l’immersion. Le film hérite aussi du souffle du documentaire originel, et c’est un avantage clair : l’authenticité du matériau éclaire le drame sans le sacrifier à l’anecdote. Mais l’option de ne pas tout montrer, de composer par omission, peut nuancer l’expérience pour qui attend une narration plus démonstrative.

L’équilibre du film se joue précisément dans cette zone d’indécision : il est à la fois œuvre de scrutation et exercice de réserve. Les qualités formelles — direction, interprétation, esthétique — convergent pour produire une émotion sourde et tenace. Les limites, liées essentiellement aux choix de cadrage narratif et à la retenue expressive, tiennent à la même nécessité esthétique qui fait l’identité du film. Autrement dit, ce qui enchante peut aussi frustrer, selon le regard et l’exigence du spectateur.

Dans son dernier mouvement, la mise en scène opte pour l’épure. Le combat cesse d’être l’événement et devient respiration ultime ; la caméra, prenant ses distances, nous livre l’image d’un homme vidé mais debout. Ce refus du spectaculaire n’est ni posture de refus ni concession : il est une mise au jour. The Smashing Machine offre ainsi une méditation sur la résistance du corps et sur la beauté tragique du déclin. Il ne promet pas la rédemption mais propose une vision sobre et sévère, où la dignité naît de la persistance à exister malgré la casse.