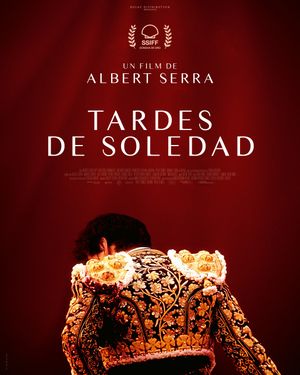

Albert Serra exhume de ce jeu de passes -qui n’est autre qu’un tour de passe-passe-, une œuvre résolument anti-corrida.

Le divorce entre le réalisateur et la star des arènes provient du parti-pris du cinéaste à filmer la lidia intégralement en gros plans, ce qui lui confère une beauté plastique indéniable, mais périclite le "jeu" expressionniste du toréador en appuyant la barbarie (avérée) du spectacle mais, pire, le ridicule (pour ne pas dire grotesque) de ses artisans, en particulier d'Andrés Roca Rey devenu pantin.

La malhonnêteté d’Albert Serra comme de tout documentariste supposé saisir le réel, c’est de ne pas prévenir, ni le spectateur de cinéma, ni Andrés Roca Rey lui-même, de l’artificialité de son dispositif. En effet, quoi de plus artificiel (dans le sens de l’expression de l’art et, disons-le, de la manipulation) que l’art du cinématographe ? Par son découpage spatial et temporel.

Le spectacle de corrida est décorrélé du progrès technologique, la tauromachie étant de fait rétrograde puisque automatiquement liée à sa tradition séculaire. Le spectateur de corrida n’a pas accès au gros plan, lui, le spectacle qui lui est donné de voir est en plan large pour ainsi dire, sans téléobjectif. Depuis le gradin, le spectateur a affaire à la mise en scène d’une équipe de toreros, pas à celle d'une équipe de cinéastes.

J’ai aimé Tardes de Soledad, pour la malhonnêteté de la démarche de Serra, le réalisateur vole définitivement la vedette au prince de l’arène et, mettant à mort le matador, plutôt que de nous livrer une énième captation de ce dit spectacle, façonne une œuvre de fiction grandiose.