Les Lettres de Moelln, quatrième documentaire de la réalisatrice Martina Priessner, se penche sur une étrange page de l’histoire allemande. Le 23 novembre 1992, un groupuscule d’extrême droite, par la suite arrêté et condamné, incendie nuitamment deux maisons dans la paisible ville de Moelln. Deux maisons habitées par des familles turques. Dans l’une, trois femmes, de la famille Arslan, perdent la vie. Ce double attentat xénophobe, couvert par les médias, provoque une vague d’émotion et de compassion dans le pays. Les lettres de sympathie déferlent vers Moelln. Elles ne parviendront jamais à leurs destinataires, retenues, ouvertes, puis archivées en secret par la mairie de Moelln.

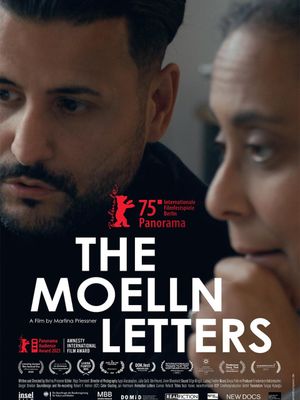

Pourquoi ces interceptions ? Pourquoi ce refus de transmettre ces marques de soutien aux familles si durement éprouvées ? Devenus grands et adultes, ce sont les questions que se posent, que posent activement les deux petits garçons rescapés de l’attentat, Ibrahim et Namik, les deux petits frères de l’une des victimes. Et c’est dans cette quête d’une parole juste, d’une élucidation sincère, que les accompagne la caméra de Martina Priessne, déjà réalisatrice de La Gardienne (Die Wächterin, 2020), documentaire consacré à la vieille gardienne d’une église, dans le village musulman de Zaz, au sud-est de la Turquie.

On assiste aux différentes rencontres, avec l’actuelle mairie, qui se dit incapable de répondre des actes de l’ancienne, avec l’archiviste vieillissant, avec différents représentants d’associations de soutien, avec d’anciens rédacteurs de ces lettres, avec d’autres familles également touchées par l’attentat. Les questions restent sans réponses… Seul progresse le destin des lettres, enfin rendues accessibles aux familles, puis destinées à être conservées dans un musée dédié à l’histoire de l’immigration allemande.

A cette quête minutieuse, qui exige autant de patience que de persévérance, se superposent de très délicates images concernant le travail des archivistes, qui consignent, mesurent, documentent et photographient le moindre objet, les mains gantées de blanc. Et l’on se surprend à éprouver un élan de gratitude pour le cinéma, à plus forte raison documentaire, qui, lui aussi, à sa manière, classe, archive, et pourfend l’oubli, en l’empêchant de tout ensevelir, même et surtout les pages les plus énigmatiques de l’histoire d’un pays…

Critique également disponible sur Le Mag du Ciné : https://www.lemagducine.fr/festivals/fdca-2025-les-lettres-de-moelln-priessne-10078586/