L’Espagne, de nos jours. Trois générations de femmes : leurs conflits, leurs drames, leurs passions. Pour articuler tout cela, une déroutante ligne du temps, discontinue et confuse. Le réalisateur espagnol, connu pour la psychologie profonde de ses films et pour son côté provocateur, explore dans Volver une nouvelle facette du tabou : l’inceste. Il choisit de le traiter de manière très innovatrice par rapport au reste de son œuvre, dans la mesure et la pudeur. Aucune scène violente, physiquement ou psychologiquement, n’est montrée à l’écran. Ce sont les expressions faciales de ses actrices, sans paroles, qui traduisent le mieux ce qu’elles ressentent. Ces femmes, las Chicas, comme le réalisateur aime à les appeler, quel que soit leur âge ou leur statut, jouent toutes un rôle qui nécessite une grande maturité. Le ton est donné dès la première image.

Las Chicas

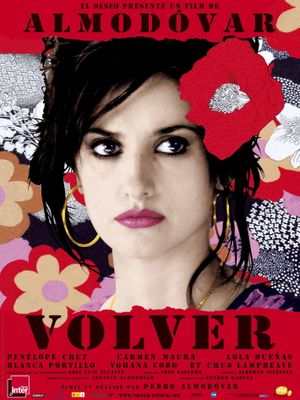

Le film s’ouvre sur un travelling latéral qui filme des femmes vêtues de noir, dans un cimetière, nettoyant des tombes. Le vent souffle fort mais elles ne cillent pas et poursuivent leur tâche. Les noms, rouge-vif, semblent sortir des caveaux et se déroulent au fil du générique. Le premier morceau que l’on entend est Las Espigadoras, tiré de l’opérette La Rosa Del Azafrán. Son action se déroule dans La Mancha, - lieu où Pedro Almodóvar place son film - et Las Espigadoras survient dans la scène 3 de l’acte I pour rythmer les gestes des paysannes qui sont chargées d’extraire péniblement les stigmates des fleurs de safran. Jusque dans la bande-originale, le réalisateur tient donc à assigner à la femme un rôle fort, courageux et solidaire. La caméra se pose enfin sur un trio dont Almodóvar nous brosse le portrait : trois femmes aussi différentes dans leur aspect que dans leur manière de s’exprimer. Penelope Cruz campe l’imposante Raimunda, fière, sensuelle et jurant comme un charretier. Sa sœur Soledad, peu sûre d’elle, semble masquer sous des vêtements peu gais toute la féminité que Raimunda exhibe jusqu’à en crever l’écran. Elle est interprétée par une Lola Dueños toute en simplicité et en mélancolie amère. La dernière, Paula, est la fille de Raimunda. Bien qu’âgée de vingt ans lors du tournage, Yohana Cobo joue une jeune fille de seize ans. Elle n’est donc pas encore une femme mais plus tout à fait une enfant. Son regard sombre est curieusement envoûtant et dès les premiers plans, elle dégage le poids secret et insoupçonnable d’un lourd fardeau à porter. Ces trois femmes s’activent à épousseter et refleurir la tombe de leur mère et grand-mère, dont le nom, Irene, nous est divulgué en coup de vent… au sens littéral du terme, puisque c’est le vent, véritable personnage central du film, qui balaie les feuilles mortes et dévoile l’épitaphe. Un quatrième personnage arrive pour compléter la fresque, celui d’Agustina. Cette femme au style androgyne et bien vivante vient entretenir… sa propre tombe. « Cela se fait dans la région », paraît-il. Son visage est creusé, maladif et ses yeux de braises seuls semblent soutenir son être qui avance avec peine. Elle cherche en vain, depuis quatre ans, des nouvelles de sa mère disparue le jour-même de la mort d'Irene et de son mari. Soledad parle la première du décès de leurs parents et met tout le film au diapason féminin : « Normalement, les femmes survivent aux hommes ». Le film est placé dans un univers féminin, où il n’y a de place pour les hommes que dans la mort. Chose pourtant curieuse : on apprend que leur père – et grand-père – est décédé dans l’incendie qui a tué Irene, ce qui vient directement contrecarrer son affirmation… comment le réalisateur s’en sort-il avec une telle contradiction en moins de trois minutes ? C’est ce que nous allons voir à présent.

Le temps

La difficulté du film se situe dans la fragmentation et l’enchevêtrement des différentes strates temporelles. Le passé a deux fonctions : d’une part, il refait sans cesse surface et empêche les héroïnes de s’assumer dans le présent et de regarder vers l’avenir. D’autre part, il permet d’atténuer le dysfonctionnement de cette famille en faisant ressurgir une instance supérieure qui s’octroie le pouvoir de se ressusciter afin de résoudre les problèmes du présent en se servant du passé. La figure qui revient n’est pas des moindres, puisqu’elle n’est autre que la mère des deux protagonistes ! Elle apparaît dans la maison de sa sœur Paula, qu’elle aide à survivre seule dans sa grande maison, et à qui cela ne pose aucun problème, puisqu’elle perd la tête – le vent rend fou tous les gens du village… cela explique ainsi bien choses – et vit elle-même dans une réalité biaisée, dans un passé où Irene serait toujours là. Cette dernière n’est évidemment pas une apparition et explique qu’elle revient pour réparer les différentes fautes qu’elle a commises. Elle se cache ensuite dans la voiture de Soledad, qui la prend pour un fantôme mais ne s’effraie pas. Sa générosité la pousse à accueillir sa mère à bras ouverts, sans poser de questions, et même à lui offrir un travail. Le film est donc placé sous le signe de la résilience.

Revenir

Irene se présente aux yeux incandescents de Raimunda lorsque celle-ci chante la chanson qui donna son titre au film, un magnifique flamenco qu’elle tire de sa mémoire d’enfant, intitulé Volver, « revenir » en français. Ce film, dès sa genèse, est une histoire de retour. Avant tout celui de Pedro Almodóvar vers sa terre natale, La Mancha, après bien des années – qualifiées par lui-même « d’infidélité » – passées à Madrid. Il s’imprègne à nouveau des odeurs, des couleurs et de la musique de cette région chère à son cœur. Il met ainsi en scène son propre sentiment d’un besoin de retour aux sources, une parenthèse nécessaire pendant laquelle toutes les femmes de ce film se tournent vers leur passé pour mieux comprendre et résoudre leurs conflits dans le présent. Lorsqu'Irene revient, elle n’est pas seule. Elle apporte avec elle un souvenir douloureux et inimaginable : le viol de Raimunda par son père. Il est mêlé à la culpabilité silencieuse dont elle a porté le poids pendant les longues années d’éloignement hostile auxquelles sa fille l’a contrainte. Le couplet que Raimunda chante dans le film n’est pas anodin : « J'ai peur de la rencontre avec le passé qui revient se confronter avec ma vie. J'ai peur des nuits peuplées de souvenirs qui enchaînent mes rêves (...) Et bien que l'oubli qui détruit tout ait tué ma vieille illusion, je garde cachée l'humble espérance qui est toute la fortune de mon cœur ». Elle apporte aussi des nouvelles de la mère d'Agustina. Deux femmes disparues le même matin et supposées mortes mais aucun corps retrouvé… Il est temps que Agustina apprenne la vérité pour pouvoir se réconcilier avec son passé et regarder avec sérénité son avenir sans issue.

« Cosa de mujeres » , dit Penelope Cruz à un homme un peu trop curieux. Cette réplique résume bien l’atmosphère générale du film : tout est affaire de femmes, géré par les femmes. L’univers masculin n’est que très peu représenté et s’il l’est, c’est pour le rendre violent et brutal, ou au contraire, fade et inintéressant. Ce qui passionne, ce sont ces portraits féminins dont on ne finit pas de décoder les sourires et les regards. Femmes singulières, femme plurielle, Almodóvar déploie dans les personnages de Volver autant de figures féminines qu’il pourrait en exister. Il fait de la femme tour à tour une beauté ardente et dangereuse, une mère aimante, une fille fragile ou encore une amie solidaire. À l’image des cueilleuses de Las Espigadoras, elles incarnent le renouveau, la générosité et le courage. Si la femme est une fleur de safran éphémère qui fleurit à l’aube et fane au crépuscule, il lui reste encore toute une journée pour nous émerveiller…

[http://www.reelgeneve.ch/lor-des-campagnes/]