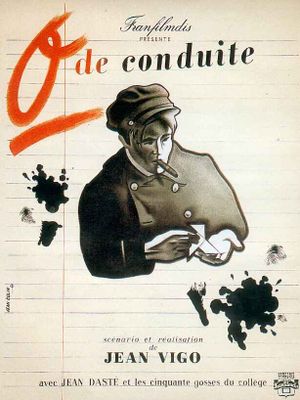

L’insurrection en apesanteur : Jean Vigo ou la poésie de la révolte

Avec Zéro de conduite, Jean Vigo signe un film d’une liberté fulgurante, un acte de résistance esthétique et politique qui n’a rien perdu de sa force près d’un siècle plus tard. Sous l’apparente simplicité d’une rébellion d’écoliers contre l’autorité, Vigo dessine un geste cinématographique d’une modernité stupéfiante : une célébration de la turbulence, de l’anarchie joyeuse, de l’imagination comme arme absolue contre la médiocrité sociale.

La mise en scène, d’une invention continue, oscille entre réalisme râpeux et fulgurances poétiques. Vigo capte la vie des pensionnaires avec une spontanéité presque documentaire, puis fait basculer l’image dans le rêve — ou plutôt dans l’insolence onirique. La célèbre scène du défilé au ralenti, traversée par des oreillers explosés en nuées de plumes, est l’un des sommets du cinéma français : un moment de pure grâce où la révolte devient danse, où la désobéissance se transmue en beauté.

Les adultes, grotesques et tyranniques, sont filmés comme des caricatures du pouvoir : figures raides, ridicules, incapables de comprendre la vitalité qui leur échappe. Face à eux, les enfants incarnent moins des personnages que des forces – forces d’élan, de chaos, de refus. Vigo ne les idéalise pas : il capte leur insolence, leur cruauté parfois, leur exaltation surtout. Cette énergie brute est la véritable matière du film.

Dans sa brièveté fulgurante, Zéro de conduite condense tout un manifeste : celui d’un cinéma affranchi des règles, d’une vision du monde profondément anti-autoritaire, d’une poésie qui ne se contente pas de rêver mais agit, secoue, bouscule. Chaque plan respire la fièvre d’un artiste trop rare, trop tôt disparu, mais qui aura laissé une empreinte indélébile sur l’histoire du cinéma.

Un météore incandescent, qui rappelle que l’enfance peut être un foyer révolutionnaire — et que le cinéma, quand il s’embrase, peut encore tout renverser.