Histoire du Cinéma

103 personnalités

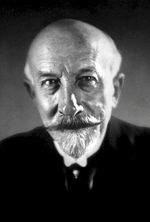

créée il y a 3 jours · modifiée il y a 2 joursSergueï Eisenstein

Annotation :

L'école soviétique : 1917-1929

Peu après la Révolution de 1917, le cinéma devient une institution d’état et occupe une place de premier rang dans le nouveau paysage politique russe.

Entièrement consacrée à la promotion des idées et des valeurs révolutionnaires, « le plus important de tous les arts » comme le définit Lénine, se construit grâce aux ressources d’une industrie nationalisée et dans un climat d’effervescence artistique et idéologique. Malgré un contexte tourmenté (guerre civile et réforme complète des institutions), ce cinéma, influencé par les mouvements constructiviste et futuriste en architecture et en peinture, explore de nouveaux territoires visuels et privilégie une relation étroite avec le peuple. Ouvriers, militants et paysans sont non seulement les personnages mis en scène dans les fictions et les documentaires mais aussi le public appelé en masse dans les salles, produisant un effet miroir destiné à soutenir l’effort révolutionnaire. A l’appui de ce programme ambitieux, le cinéma soviétique se dote de la première école de cinéma du monde, dirigée par le théoricien et cinéaste Lev Koulechov. L’avant-garde est également soutenue par l’Etat, notamment Dziga Vertov, l’auteur de L’Homme à la caméra, qui parcourt la Russie et montre dans les campagnes les films tournés sur sa route.

A partir des années 30, la montée en puissance du totalitarisme stalinien exerce une censure de plus en plus forte sur le cinéma. Outils de propagande du régime depuis ses premières heures, les films autorisés doivent alors se consacrer presque entièrement à une représentation idyllique de la société révolutionnaire et de ses dirigeants. Ce contrôle exercé sur la production réduit peu à peu au silence la plupart des principaux auteurs, parmi lesquels Serguei Eisenstein, passant du statut de héros révolutionnaire dans les années 20 à celui de paria à la fin des années 40.

Films emblématiques :

La Grève (1925), Le Cuirassée Potemkine (1925), La Ligne générale (1929), Serguei Eisenstein

Les Aventures extraordinaires de Mister West au pays des Bolcheviks, Lev Koulechov (1924)

La Jeune fille au carton à chapeau, Boris Barnet (1927)

Tempête sur l’Asie, Vsevolod Poudovkine (1928)

L’Homme à la caméra, Dziga Vertov (1929)

La Terre, Alexandre Dovjenko (1930) :

Cinéastes influencés:

Gregori Kozincev, Alexis Guerman, Gleb Panfilov, Andrei Tarkovski

Abel Gance

Annotation :

Première avant-garde ou impressionnisme français : 1918-1923

La première avant-garde est un mouvement d'avant-garde français des années 1920. Emmené par des cinéastes comme Louis Delluc, Germaine Dulac, Abel Gance ou encore Jean Epstein, ce mouvement a pour principal objectif la promotion de scénarios écrits par des spécialistes pour le support cinématographique (par opposition aux adaptations littéraires grandement majoritaires à l'époque.) Par conséquent, le langage visuel est primordial, et de nombreuses figures de styles cinématographiques sont inventées ou développées par ce courant : surimpressions, time-lapses, jeux de lumière, etc. C'est par cette volonté de faire passer un message ou une émotion au spectateur par le biais de l'image que ce mouvement a été rapproché a posteriori au mouvement impressionniste pictural de la fin du XIXème siècle.

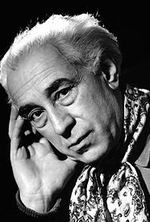

Luis Buñuel

Annotation :

Seconde avant garde Les Surréalistes 1920-1930

Mouvement éphémère qui nait en France et en Espagne au début des années 1920, cette première avant-garde cinématographique participe du mouvement surréaliste qui se déploie alors dans toutes les formes d’arts (littérature, peinture, musique…).

Privilégiant un langage visuel inventif exigé par cet art neuf, le cinéma surréaliste joue de toutes les associations d’idées et d’images. Influencés par la psychanalyse naissante, les cinéastes se réclamant du mouvement explorent l’inconscient en se détournant des structures narratives conventionnelles. Antonin Artaud, poète et auteur du scénario de La Coquille et le Clergyman de Germaine Dulac en 1928, avait ainsi défini son travail comme « la recherche de la vérité sombre de l’esprit ». Ce film charnière, plus radical que ceux de ses illustres prédécesseurs (Marcel L’Herbier, René Clair, Abel Gance), fait d’images oniriques et de chocs visuels déroutants, ne provoque qu’une relative indifférence lors de sa sortie. Il fédère pourtant toute une génération de cinéastes, parmi lesquels le théoricien et critique Louis Delluc, lui-même réalisateur.

Un an plus tard, cette première avant-garde trouve son film manifeste avec Un Chien andalou, de Luis Buñuel et Salvador Dali, collage insolent, violent, provocateur, qui suscite une immense curiosité teintée de scandale. Avec son film suivant, L’Age d’or, en 1930, Luis Buñuel dresse, en une succession de scènes allégoriques, un portrait au vitriol de la bourgeoisie et du clergé qui déclenche des bagarres dans les salles de cinéma et – déjà - une intervention de la censure qui interdira le film pendant un demi-siècle.

Films emblématiques :

La Coquille et le Clergyman, moyen métrage de Germaine Dulac (1928)

El Dorado, Marcel L’Herbier (1921)

La Roue, Abel Gance (1923)

Entr’acte, René Clair (1924)

La Chute de la maison Usher, Jean Epstein (1928)

Un chien andalou, Luis Buñuel (1929)

L’Age d’or, Luis Buñuel (1930)

Cinéastes influencés:

Alejandro Jodorowsky, David Lynch, Alfred Hitchcock, David Cronenberg…

René Clair

Annotation :

La deuxième avant-garde, dadaïste et surréaliste, avec Fernand Léger, Man Ray, Luis Buñuel, rejoints par René Clair et Germaine Dulac. Cette production de films, des courts métrages formalistes financés par le système du mécénat : Le Retour à la raison, Entr'acte, Le Ballet mécanique, Cinq Minutes de cinéma pur, Emak Bakia, Anemic Cinema, La Coquille et le Clergyman, Un chien andalou formeront, avec les films abstraits allemands contemporains, Opus 1, Rythme 21, Symphonie diagonale, le socle de base du futur cinéma expérimental international.

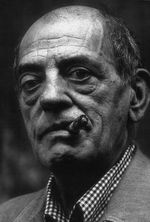

Friedrich Wilhelm Murnau

Annotation :

Expressionnisme allemand : 1920-1929

L'expressionnisme est un mouvement artistique apparu au début du xxe siècle, en Europe du Nord, particulièrement en Allemagne. L'expressionnisme a touché de multiples domaines artistiques : la peinture, l'architecture, la littérature, le théâtre, le cinéma, la musique, la danse, etc. L'expressionnisme fut condamné par le régime nazi qui le considérait comme un « art dégénéré ».

Fritz Lang

Annotation :

Le cinéma expressionniste allemand naît en 1919 alors que s’éteignent les derniers feux du mouvement expressionniste en peinture (l’école de Dresde, Berlin et Munich) à qui il a légué son nom.

Cette coïncidence illustre à quel point le cinéma naissant bouleverse le cours de l’Histoire de l’Art et de quelle manière cette jeune industrie s’est appropriée les codes d’un courant artistique contestataire. Le Cabinet du Docteur Caligari de Robert Wiene, en 1920, avec ses comédiens outrageusement maquillés, ses décors faits de lignes brisées qui faussent les perspectives et ses lumières violemment contrastées, fait office de manifeste d’un mouvement qui prend de l’ampleur au cours des années 20. Ce courant réunit, parfois contre leur gré, des auteurs majeurs comme F. W. Murnau (Nosferatu), Fritz Lang (Les Trois lumières), Paul Leni (Le Cabinet des figures de cire) ou Paul Wegener (Le Golem). En cette immédiate après-guerre ayant laissé l’Allemagne exsangue, l’esthétique expressionniste permet aussi aux studios de se construire une identité avec des moyens extrêmement modestes.

Les thèmes les plus souvent explorés par l’expressionnisme - folie, passion destructrice, affrontement brutal du bien et du mal, fantastique - et la noirceur inquiétante de son style ont considérablement influencé le cinéma d’épouvante, notamment les films de monstres du Studio Universal (Dracula, Frankenstein…) mais aussi des auteurs singuliers tels que Tod Browning (Freaks), Charles Laughton (La Nuit du Chasseur), Alfred Hitchcock (Le Mouchard) ou, plus récemment, les frères Coen (The Barber).

Films emblématiques:

Le Cabinet du Docteur Caligari, Robert Wiene (1920)

Le Golem, Paul Wegener (1920)

Les Trois lumières (1921), Les Espions (1928), Fritz Lang

Nosferatu le vampire, F. W. Murnau (1922)

Cinéastes influencés:

Tod Browning, Orson Welles, Carol Reed, David Lynch, Werner Herzog, Tim Burton…

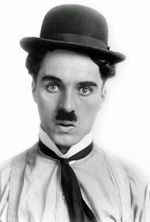

Charlie Chaplin

Annotation :

L’âge d’or des studios américains 1930-1960

L’âge d’or du cinéma hollywoodien, qui commence dans les années 1920 et s'étend jusqu'aux années 1960, est avant tout la conjugaison entre un système économique inspiré de l’industrie lourde et une aspiration artistique destinée à conquérir le monde.

Les cinq « grands » studios : Paramount, Metro-Goldwyn-Mayer, 20th Century Fox, Warner et RKO, et les trois « petits » : Universal, Columbia et United Artists, ont développé pendant quatre décennies un système irrésistible, s’appuyant sur des directeurs de production visionnaires (Thomas Ince, Irving Thalberg, David O. Selznick…), des stars adulées par les foules, des réalisateurs venus apporter leur vision et leur style, et des moyens financiers sans équivalent dans le monde. Sur le volet économique, ces studios ont organisé un contrôle rigoureux de chaque étape de fabrication des films, depuis l’écriture jusqu’à la promotion et l’exploitation en salles, rationnalisant les ressources à une échelle industrielle (décors, laboratoires, ateliers…) et maintenant sous contrat, sans échappatoire possible, la totalité des professionnels du cinéma. Sur le plan artistique, la machine Hollywood, nourrie par les innombrables talents venus d’Europe, a produit des centaines de films par an, chaque studio cultivant sa propre identité - thématique et visuelle - où s’entremêlent tous les genres et tous les styles, y compris les plus singuliers.

À son apogée, à la fin des années 40, les films d’Hollywood attiraient plus de 90 millions de spectateurs dans les salles américaines chaque semaine. Entre la fin des années 50 et celle des années 60, malgré une floraison étincelante de films devenus des classiques, les premiers signes de l’essoufflement du système apparaissent. Derrière d’immenses succès, les productions se raréfient, les studios perdent de l’argent et peinent à se renouveler. L’émergence galopante de la télévision, la volonté des cinéastes et des acteurs ou actrices de s’affranchir du joug des studios et un désintérêt progressif du public précipitent le déclin d’un univers qui, sans doute pour toujours, incarne l’essence même du cinéma.

Films emblématiques :

Trop nombreux pour être cités, ils recouvrent l’ensemble des films américains sur la période de cinéastes aussi décisifs que : Charlie Chaplin, King Vidor, Ernst Lubitsch, John Ford, Cecil B. De Mille, Leo McCarey, Franck Capra, George Cukor, Billy Wilder, Howard Hawks, Alfred Hitchcock, Fritz Lang, Orson W

Orson Welles

Réalisateur, acteur, producteur et scénariste

Jean Renoir

Annotation :

Réalisme poétique français 1930-1950

Le réalisme poétique désigne le courant cinématographique dominant en France durant l’entre-deux guerres puis dans les années qui suivent la Libération.

Association de deux termes que tout semble opposer, la formule synthétise une démarche artistique consistant à proposer toute la gamme des émotions et des passions à partir d’un contexte et de personnages qui appartiennent à la banalité du quotidien. Les films mettent en lumière des ouvriers ou artistes fauchés, blanchisseuses ou prostituées, flics désabusés ou truands sentimentaux. Ces personnages modestes deviennent les héros anonymes de ce cinéma porté par les scénaristes, également poètes et écrivains, que sont Jacques Prévert, Charles Spaak ou Henri Jeanson et par les immenses vedettes de l’époque : Jean Gabin, Arletty, Michel Simon, Viviane Romance ou Harry Baur.

Ce courant est également marqué par un engagement politique qui va de l’exaltation de la rébellion (Zéro de conduite de Jean Vigo) ou d’un idéal égalitaire (La Belle équipe de Julien Duvivier), à la critique sociale d’une classe dominante à l’agonie (La Règle du jeu de Jean Renoir). L’effervescence politique des années 30 avec, en point d’orgue, le Front Populaire de 1936, traverse la plupart des œuvres marquantes, variations sur les thèmes de la dénonciation des injustices et de l’espoir d’un avenir meilleur, tout en empruntant des motifs qui inspireront d’autres grands courants, notamment le fatalisme du film noir ou la veine documentaire du néo-réalisme. Enfin, les deux grands directeurs artistiques de l’époque, ayant travaillé avec tous les cinéastes du réalisme poétique, Alexandre Trauner et Lazare Meerson, ont largement contribué à la construction stylistique de ce courant.

Films emblématiques :

Sous les toits de Paris, René Clair (1930)

Le Grand jeu, Jacques Feyder (1934)

Le Crime de Monsieur Lange, Jean Renoir (1936)

La Belle équipe, Julien Duvivier (1936)

Quai des brumes, Marcel Carné (1938)

Remorques, Jean Grémillon (1941)

Rendez-vous de juillet, Jacques Becker (1949)

Marcel Carné

Annotation :

Le courant, influencé par la littérature naturaliste, par les avant-gardes et par le cinéma expressionniste allemand, est illustré par les films de Jean Vigo, René Clair, Jean Renoir, Marcel Carné, Marcel L'Herbier, Marc Allégret, Jacques Becker, Jean Grémillon, Jacques Feyder et Julien Duvivier, notamment. Il faut également souligner l'importance de personnalités telles que les scénaristes et dialoguistes Jacques Prévert et Henri Jeanson, l'écrivain et producteur Marcel Pagnol, le scénariste belge Charles Spaak, le directeur artistique Lazare Meerson et le décorateur hongrois Alexandre Trauner.

Les acteurs emblématiques du réalisme poétique sont Michel Simon, Jean Gabin et Michèle Morgan.

À son tour, le réalisme poétique aura une influence importante sur le cinéma néoréaliste italien et sur la Nouvelle Vague.

Yasujirō Ozu

Annotation :

L’âge d’or des studios japonais 1946-1965

Après un premier âge d’or dans les années 30, le cinéma japonais vit une spectaculaire renaissance après la Seconde guerre mondiale sous l’impulsion des studios Nikkatsu, Shochiku et Toho, mais aussi grâce à l’émergence de nouveaux venus comme la Toei puis d’un modeste mais actif secteur indépendant.

La reconstruction politique du Japon après le traumatisme de la guerre et la censure de l’occupation américaine incite le cinéma japonais à explorer de nouvelles voies. De grands cinéastes comme Kenji Mizoguchi, Mikio Naruse et Yasujiro Ozu reprennent le chemin des studios, désormais libres d’exercer leur art sans contrainte, aux côtés d’une nouvelle génération d’auteurs comme Akira Kurosawa, Masako Kobayashi, Shoei Imamura ou Kon Ichikawa. Tous ces cinéastes aux styles différents, inspirés à la fois par la littérature et le théâtre traditionnels japonais mais aussi par une culture occidentale dont le pays s’est longtemps tenu éloigné, réinventent un cinéma original, qui séduit bientôt un public qui dépasse les frontières du pays. La consécration de Rashômon d’Akira Kurosawa, Lion d’Or à Venise et Oscar du film étranger en 1951, marque le début d’une reconnaissance internationale. Au travers de fresques épiques, de réalisme poétique, mais aussi de récits intimistes, le cinéma japonais, souvent marqué par un antinationalisme virulent, accompagne les mutations d’une société en ébullition politique et intellectuelle.

L’irruption, au début des années 60, de cinéastes rebelles dont Nagisa Oshima est la tête de file, marque un nouveau tournant dans l’industrie japonaise. Ces films, fougueux et contestataires, produits d’abord par les grands studios puis par un secteur indépendant naissant, s’ouvrent à des représentations d’une jeunesse anticonformiste, où le sexe, le dégoût de la bourgeoisie ou la délinquance, thèmes rarement abordés auparavant de manière aussi frontale, tiennent une place centrale.

Films emblématiques :

Les Contes de la lune vague (1953), L’intendant Sansho (1954), Kenji Mizoguchi

Voyage à Tokyo (1953), Le Goût du saké (1962), Yasujiro Ozu

Nuages flottants, Mikio Naruse (1955)

Rashômon, Akira Kurosawa (1950)

La Condition de l’homme, Masako Kobayashi (trilogie, 1959)

Contes cruels de la jeunesse, Nagisa Oshima (1960)

Kenji Mizoguchi

Annotation :

Dans son approche classique, définie notamment par Donald Ritchie, le courant humaniste japonais débute après la Deuxième Guerre Mondiale. En réaction aux années de censure et de nationalisme, et influencés par les directives du commandement américain d’occupation, de nombreux réalisateurs japonais mirent l’individu au centre de leurs récits. Ils se concentrèrent sur ses difficultés quotidiennes, sur les problèmes d’une société en évolution, sur les traumatismes de la guerre. Animés d’une grande foi dans la nature humaine, ils insistèrent sur l’authenticité des personnages décrits.