Les turbo livres 2023

119 livres

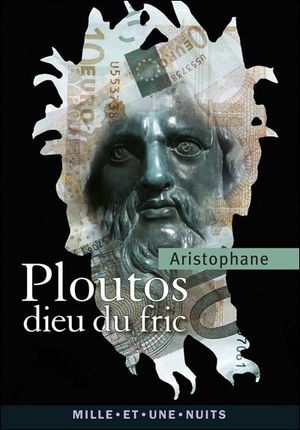

créée il y a 4 mois · modifiée il y a 4 moisPloutos

Dieu du fric

Sortie : juin 2008 (France). Théâtre

livre de Aristophane

Annotation :

Ploutos est mine de rien une pièce carrée comme il faut : après une introduction présentant les pouvoirs du dieu et le projetant comme divinité supérieure (victoire sur la Pauvreté), on peut dérouler les scènes goleries : le juste récompensé, le sycophante puni, la vieille ridiculisée et même les dieux et leurs prêtres récupérés par la toute toute-puissance économique de Ploutos. Celui-ci acquiert une supériorité si écrasante, au-dessus des hommes, des régimes et des dieux. Toutefois, tout le long de la pièce, tout le monde est finalement bien content de vivre dans la turbo-abondance.

L'École de la chair (1964)

Nikutai no gakko

Sortie : mars 1993 (France). Roman

livre de Yukio Mishima

Annotation :

Il y a un côté Balzac au carré (du moins pour le lecteur françois). Senkitchi le prolo se met à l'école de Taeko la méga bourge afin de s'élever dans la société, et Taeko la désabusée se met à l'école de Senkitchi, réincarnation du branleur-casseur dont tombe amoureux le narrateur de Confession d'un masque, pour retrouver une sensualité vraie.

Les habitués de Mishimax retrouveront leurs marques (la beauté, si forte, si âpre, si solaire... et pourtant si courte) avec en bonus un côté anti-social (ça dénonce lourd dès les premiers chapitres).

[SPOIL] Évidemment, tout ça est voué à l'échec, Senkitchi sacrifiant son côté beau gosse sombre pour sa réussite pro, Taeko, malgré quelques fulgurances, restant piégée dans son habitus, comme cela est bien écrit dans le dernier paragraphe malin : "C'est naturel ! Je suis enfin sortie de l'école de la vie ! répliqua Taeko en redressant fièrement son buste que mettait en valeur un tailleur haute couture des plus élégants."

Épouvante et surnaturel en littérature (1933)

Supernatural Horror in Literature

Sortie : 1969 (France). Essai

livre de H. P. Lovecraft

Annotation :

Le fameux essai de HPL, d'abord un article de quelques paragraphes, puis, 10 ans plus tard, un texte d'une centaine de pages.

Y a pas à dire, on est bien chez Lovecrooft. On enchaine les chapitres à traquer « l'horreur cosmique » dans la culture et la littérature des XVIII, XIX et XX siècles, on résume la prolifération de textes fantastiques anglais ou allemands par la celticité ou la teutonicité, on découvre que le horla de Maupassant était sans doute un monstre extra-terrestre multidimensionnel… Bref, on finit par lire l'essai surtout pour Lovecraft lui-même, sa pensée et ses délires, que pour profiter d'une recherche scientifique et nuancée sur la littérature d'épouvante.

On a mine de rien accès à une belle batterie de romans et nouvelles présentés et critiqués, et donc de belles perspectives de lectures entre Arthur Machen, Algernon Blackwood, le baron Dunsany, Charles Maturin… et forcément Poe à toutes les sauces.

Des moves critiques sympathoches aussi, quand Lovecraft cherche à faire la dichotomie entre la « peur panique » véritable et la « peur mondaine », misant sur le saugrenu plus que sur l'épouvante, quand il note la présence de l'antagoniste diabolique ou de l'explication rationnelle dans les premiers textes d'horreur, qui doivent faire place à des ressorts plus obscurs et moins rassurants pour le lecteur…

Aux Cinq Rues, Lima (2016)

Cinco esquinas

Sortie : 18 mai 2017 (France). Roman

livre de Mario Vargas Llosa

Annotation :

Première incursion chez Vargas Llosa.

Gros opéra-bouffe où défile une suite finalement assez restreinte de personnages tarés : l'ingénieur débauché, le journaliste mégalomane, la journaliste impitoyable, le vieux poète perdu dans sa vie, l'avocat cintré, le photographe peureux, les deux épouses amoureuses… et le mystérieux Docteur. La succession des chapitres, des cadres et des protagonistes permet d'avoir une vue d'ensemble relativement brouillée et en même temps d'éclairer le sens et la portée des actions de chacun, le tout se rabibochant assez bien en un roman noir à plusieurs dimensions. Le procédé atteint son paroxysme au chapitre XX « Un tourbillon », où les dialogues de personnages pourtant pas du tout dans la même scène s'entremêlent (super idée, ça, d'ailleurs).

Le tout donne un portait assez moche de l'ère Fujimori au Pérou, et peut-être de la politique et des mœurs en général, comme semble vouloir l'indiquer l'aparté du chapitre XVI « Le grand propriétaire et la petite Chinoise », fait d'un mélange de scandales, de scènes de ménage, de mensonges et de crimes dans laquelle la vérité a bien du mal à éclore (les taulards qu'on ne voit presque que dans l'ombre au chapitre XVIII « La nuit la plus longue de l'ingénieur Cardenas »).

La vérité éclate pour le meurtre grâce à la détermination de la Riquiqui mais elle demeure interdite pour Enrique, Marisa, Chabela et Luciano (XXII, « Happy End ? »)

Catilinaires

In Catilinam I-IV

Essai, Politique & économie

livre de Cicéron

Annotation :

L'édition Belles Lettres bilingue propose un résumé de chaque discours, ce qui est bien pratique pour se repérer dans des textes aussi normés.

Lu notamment pour le contexte pas cool de l'époque et qu'on ressent parfaitement à travers le texte : le crépuscule de la République. Tout un tas d'événements annonciateurs sont bien présents à travers ou entre les lignes, la guerre sociale, la dictature de Sylla, la montée en puissance des imperatores... La violence est partout, constante, surtout pour des raisons politiques, à tel point qu'on ne reproche pas à Catilina les meurtres ou les exactions qu'il a pu commettre ici ou là dans le cadre de la guerre des différentes factions, mais bien ses mœurs (supposément) indignes (lui et ses potes, dont le plus notables est le riche et dissolu Lentulus, font partis de l'aristocratie romaine à fond dans l'aventure des imperatores). Il apparait alors comme une incarnation de tous les maux de son temps qu'il faudrait extraire du corps social afin de préserver la République. Tout ça est bien expliqué dans l'introduction d'Edouard Bailly.

Les Catilinaires sont évidemment un moyen de mettre Cicéron lui-même en avant comme sauveur de Rome. Celui-ci, qui se prend d'ailleurs pas pour de la merde, prend de plus en plus d'importance au fil des texte en tant qu'acteur, si bien que Catilina devient lui-même une menace de moins en moins palpable (ce dernier aurait assisté à la première catilinaire, puis aurait fui en Toscane avant de se faire aplatir par les troupes romaines.)

Une petite ville d'autrefois

Recueil de nouvelles

livre de Hermann Hesse

Annotation :

Petit recueil de nouvelles, dont trois textes, sur six, se passent dans la ville bourgeoise de Gerbersau.

Si la bourgeoisie type Allemagne XIX siècle est ici le sujet traité par Hesse, c'est plus précisément le conditionnement à un mode de vie bourgeois et la quasi impossibilité qu'ont les personnages à s'en dépêtrer qui apparait tout le long du recueil. La médisance et la mesquinerie des voisins poussent ainsi le couple hors normes à l'exil. Le devoir non-respecté de commerçant mène Walter Kömpff à la dépression et à la mort. Même en quittant Gerbersau, le contexte global et la nécessité de "faire sa vie" amènent Mörike et Waiblinger, fans de Hölderlin, à avoir des vies anonymes plus ou moins tristes. Tout ça atteint son paroxysme dans les deux dernières nouvelles sur un mode bouffon à la Kafka.

Le seul moyen de subsister en tant qu'artiste là-dedans serait, comme dans la première nouvelle éponyme, de s'adonner à une fascination pour la bourgeoisie, la croquant, l'idéalisant à travers un personnage et la moquant.

En bref, c'est pas super gai.

Les Hauts de Hurle-Vent (1847)

(traduction Frédéric Delebecque)

Wuthering Heights

Sortie : 1925 (France). Roman

livre de Emily Brontë

Annotation :

Gros classique que j'avais pas lu et sur lequel je ne vais finalement pas avoir grand-chose à dire. Cela dit, la construction du bouquin est assez ouffissime : à la fois très sage (une intro, des péripéties et une conclusion) et très travaillée dans sa narration, Lockwood et Nelly Dean se passant la parole et faisant intervenir tout un tas de personnages dans leurs histoires, multipliant ainsi les points de vue et renforçant le mystère pesant sur ces sinistres terres angloises. Bien vu aussi de faire d'une servante, qui va partout pour son boulot, échange avec tout le monde tout en restant un peu en retrait, mais qui ne peut pas pour autant percer tous les secrets de ses maîtres, la narratrice principale de l'histoire.

Saga d'Eirikr le Rouge (1280)

Sortie : 1987 (France). Récit

livre de Anonyme

Annotation :

Lu en même temps que la "Saga des Groenlandais", qui relate peu ou prou la même histoire, et le "Dit des Groenlandais" qui pour le coup laisse totalement tomber la découverte de l'Amérique pour raconter une querelle entre nobles groenlandais.

On est d'abord là pour faire la chronique d'une famille et de ses membres illustres. La confrontation avec un monde inconnu, bien qu'évoquée, n'occupe donc pas le centre de ces sagas. Là-dessus, on remarquera que l'auteur n'a pas tenu compte d'un corpus de textes assez touffus faisant du nord de l'Atlantique un espace hors du réel prosaïque européen pour se confondre dans une mythologie chrétienne complexe. Pas mal de textes irlandais du haut Moyen-Âge, mais aussi de gros succès de scriptorium comme la Navigation de Saint-Brendan, ont notamment bien creusé ce filon. Pas de ça chez Erikr et ses fistons. Peut-être parce que la région est alors (un peu) mieux connue ?

Cela dit, comme relevé plus haut, le pays des Skraelingars est sacrément bien étrange, surtout quand c'est au tour de Thorfinn Karlsefni de tenter (provisoirement) d'installer une colonie outre-Atlantique. Les habitants du coin ont des kayaks, ne savent pas que le fer peut tuer, balancent des espèces de ruches-bombes sur leurs ennemis et viennent toujours en surnombre pour affronter les Groenlandais. Ça doute vraiment de rien.

Le Cornet à dés (1917)

Sortie : 1917 (France). Poésie

livre de Max Jacob

Annotation :

Très fan de la première partie, qui se présente un peu comme une histoire de la poésie pré-Max Jacob, une collection de tacles et de parodies bien ficelées ("Roman feuilleton", "Genre biographique" …) et un vrai laboratoire de poèmes en prose. Elle s'impose comme la suite logique de la préface, où Max Jacob prétend jeter les bases théoriques du poème en prose et de sa propre poétique, marquée par le style et la situation (l'émotion dégagée) du poème. La seconde partie, plus intime, peut-être plus travaillée, me paraît également très apollinienne.

Il y a un vrai boulot sur la chute des textes, imprévue, aussi bien sur le fond que sur la forme, et bien souvent vectrice d'humour. Celui-ci est d'ailleurs omniprésent dans le recueil, à travers le style, les jeux de mots, les répétitions bouffonnes (remarquable/regrettable dans "Genre biographique). Ca me parait être une autre des clefs de la poésie de Max Jacob qui, laissant de côté l'élégance et la syntaxe bien tournée, va chercher la propositions, le titre, le mot ou la lettre "resituant" - si on peut dire - son texte, déclenchant surprise, émotions contraires et surtout plaisir, au sens goleri du terme, chez le lecteur, d'où, peut-être, cette invitation dans la préface à ne pas longtemps lire le recueil, mais beaucoup.

D'une certaine manière, cette lecture annule celle du Laboratoire central, lu quelques mois plus tôt, qui gagne beaucoup à mon sens à être éclairé par son prédécesseur.

Lettrines 1 (1967)

Sortie : 1967 (France). Essai

livre de Julien Gracq

Annotation :

Réflexions (surtout littéraires), citations, anecdotes, témoignages… de Julien Gracq, qui a décidément le coup pour croquer en quelques lignes une impression, une scène, une pensée ou un sentiment. Il y a d'ailleurs chez lui une grande retenue et un grand calme dans l'écriture qui font parfois offices de rampes de lancement à des missiles bien chargés, sur Giraudoux qui n'a rien compris aux mutations sociales et militaires survenues pendant la Grande Guerre, sur Robbe-Grillet, qui réduit à la critique le roman…

Le monde perçu par Gracq paraît ironiquement cruel, et ce sont, pour ma part, les anecdotes militaires qui m'ont le plus impressionnés sur ce point-là : les soldats bretons bourrés, lépreux et sortis tout droit du purgatoire, la marche hallucinée sur les routes de Dunkerque pour suivre les ordres du "général Nord", les pique-niques bombardés pendant la bataille de Bull Run, les vainqueurs qui se donnent le droit de nourrir leurs partisans au dépend des autres… Un peu moins fan des derniers textes par contre, où Gracq dépeint des villes.

Mine de rien, on a ici le témoignage d'une époque et de la manière dont un acteur littéraire concevait le monde et son champ plus particulièrement. La seconde guerre mondiale est encore bien enracinée dans les mémoires, comme les surréalistes. Le stalinisme prend fin. Le Nouveau Roman débarque et agace…

Le Joueur (1866)

Igrok

Sortie : 1934 (France). Roman

livre de Fiodor Dostoïevski

Annotation :

Sacré bordel que fut la rédaction de ce roman. Dostoïevski, criblé de dettes à force de perdre tout son fric au casino, se voit forcé par l'éditeur mille fois diffamable Stellovski de remettre son manuscrit avant le 1er novembre 1866, sous peine de quoi la maison d'édition pourra publier n'importe quel texte de Dosto sans lui verser un kopeck. L'auteur dicte le roman en vingt-sept jours à sa sténographe, Anna Grigorievna (qui deviendra d'ailleurs sa femme par la suite) et le remet à l'éditeur le 30 octobre. Las ! l'odieux Stellovski se fait porter absent pour entraîner sa malheureuse proie dans ses rets. Dosto in the groß trouble. Pour parer au complot, il fait dater par un commissariat la remise de son texte. Rien qu'avec ça il y a déjà un roman.

Les passages les plus marquants, selon moi, et sans surprise, sont ceux qui traitent directement du casino, de la sociologie et de la « métaphysique » autour des jeux d'argent. Le chapitre 2 pose ici de solides bases, notamment dans les descriptions des masses pauvres, furieuses, brassage de perdus, d'escrocs, d'aristocrates vagabonds, de bourgeois fauchés et de croupiers louches, happées par le goût du risque et de l'argent. Les chapitres 10, 13 et 14 viennent bien compléter le tableau, avec des scènes de gain quasiment mystiques (chapitre 10 pour la grand-mère, 14 pour le narrateur) ou de ruines apocalyptiques (chapitre 13 pour la grand-mère).

Selon Dominique Fernandez, auteur de la préface des éditions Folio, Le Joueur contient déjà en germe tous les grands thèmes que Dostoïevski affinera et raffinera dans ses quatre gros pavés. N'ayant pour l'instant que lu L'Idiot, j'ai cru en effet repérer pas mal de traits bien caractéristiques que partagent la grande et la petite œuvre : les personnages complètement tarés, surtout les vieux, de l'amour entaché par une sombre histoire d'argent, des personnages purs et doux qui font moult révélations (Mr Astley / le prince Mychkine lui-même), un mal et un malaise rampants entre les lignes et les interstices de la société… Cela dit, si dans L'Idiot, ce maléfique malaise semble non-identifié, il prend, assez nettement, la forme du casino dans Le Joueur, qui vient à bout du narrateur comme de la terrible grand-mère.

Montserrat

Sortie : 1948 (France). Théâtre

livre de Emmanuel Roblès

Annotation :

Difficile de dissocier Roblès de son pote Albert Camus : tous les deux sont algériens, d'origines prolétaires, orphelins du père, marqués par le jusqu'au-boutisme de la Seconde Guerre Mondiale et ont développé une réflexion sur l'absurde.

Cela dit, si chez Alberto, cet absurde est plus diffus, essentiellement intégré à la condition humaine, il semble plus dépendant de situation de crise chez Roblès. Pas pour rien sans doute qu'on se retrouve ici en pleine guerre d'indépendance hispano-américaine, dont les perspectives génocidaires sont soulignées par Roblès lui-même dans sa courte préface. Si la pièce universalise son propos à d'autres lieux et périodes, on reste dans des contextes de guerres bien sanglantes (la répression napoléonienne en Espagne, évoquée dans le texte, et bien sûr la Seconde Guerre Mondiale).

Mais, toujours sur ce thème de l'absurde, il y a chez Roblès une mise en scène ludique de la cruauté et de la violence. Entre les pillages, meurtres gratuits, viols, infanticides… on se demande toujours à quelles nouvelles dégueulasseries Izquierdo et sa bande de psychopathes vont se livrer. Il y a quelque part un petit côté 120 jours de Sodome là-dedans, une recherche constante de la prochaine connerie inhumaine et totalement dégénérée à produire. Le jeu morbide est d'ailleurs au cœur de la pièce avec la longue scène du cachot. Montserrat laissera-t-il six innocents mourir ou révélera-t-il le secret qui fera triompher les massacreurs ? Tension, suspens…

Enfin, là où la nécessité de l'espoir est souvent mise en doute chez Camus, on espère clairement chez Roblès des lendemains qui ne chantent pas forcément mais avec un peu moins de nuages si possible.

J'ai sans arrêt comparé Montserrat à l'œuvre camusienne, mais la pièce demeure suffisamment forte et originale pour être lue sans plaquage intertextuel systématique.

Troublante, dérangeante sans doute, mais jamais malsaine.

Phèdre (1677)

Sortie : 1677 (France). Théâtre, Romance

livre de Jean Racine

Annotation :

Extrêmement fluide à tous les étages : dans sa composition, son style, sa versification et même dans sa dimension tragique. Difficile d'en vouloir à Oenone ici qui, quelque part, n'a que fait son devoir de suivante de Phèdre avec ce qu'il faut de zèle. Tout est pris dans une machine divine sur lesquels les hommes ont zéro prise (les nombreuses offrandes inutiles de Thésée à Poséidon). C'est pas gai dit donc. Ça m'avait pas autant frappé dans les autres tragédies de Racine lues récemment (Bérénice et Iphigénie).

Toujours choquey par la longue description, riche en détails, de la mort d'Hippolyte (scène 6, Acte V). Celui-ci parvient à vaincre le monstre, comme son père ou sa mère auraient pu le faire, mais meurt dans des circonstances aussi effroyables que peu glorieuses, voire banales, trainé par ses chevaux (créatures de Poséidon O_o). Négation des exploits de Thésée ? Rappel d'un "non-héroïsme" du destin ?

Les Démons (1871)

(traduction André Markowicz)

Bésy

Sortie : 1995 (France). Roman

livre de Fiodor Dostoïevski

Annotation :

Il est no limit Dostoïevski. Il passe les cent premières pages à introduire 15 000 personnages et 20 000 sous-intrigues et à peindre dans tous les sens l'environnement et le contexte où il veut placer son histoire avant de nous annoncer au calme, alors que toute sa machine est déjà emballée depuis des pages, qu'il peut "enfin commencer son récit". Tout au long du livre, le narrateur s'incarne en un personnage flou, prenant rarement chair pour donner le change à Stépan Trofimovitch notamment, mais qui parvient à déceler tous les mystères de l'intrigue et à suivre tous les protagonistes dans leur évolution. Or, alors qu'on avait bien pris l'habitude de ce procédé, il nous annonce tout penaud au début du livre 3 et après 850 pages à voler d'un intrigant à l'autre qu'on ne peut pas exiger de lui de rapporter une pauvre conversation entre deux persos secondaires. L'impression, comme c'était déjà le cas dans L'Idiot, d'avancer dans un bordel contrôlé.

Les Démons, c'est sinon le récit de la défaite de la littérature et peut-être plus largement du "lettré" et de l' "intellectuel". André Markowicz le signale bien dans sa postface. A peu près tous les personnages ayant des prétentions intellectuelles sont de gigantesques guignols. Trofimovitch = un gros pédant, raté, feignant, geignard, qui parle français à tout bout de champ. Karmazinov = le même profil, un écrivain branleur, mais en encore plus prétentieux et aveugle sur sa suffisance ridicule. Chigaliov = un penseur extrémiste aux théories autoritaires, mais terne et puant l'ennui par tous les pores.

Là où le roman se montre aussi moderne, c'est justement dans sa mise en scène de "démons", de figures humaines tournées vers le mal. La première qui se manifeste est Stavroguine, teasée pendant presque tout le premier livre. Ombrageux, mystérieux, sombre comme le cœur de la nuit… il devient très vite, une fois apparu sur la scène, un personnage des plus inquiétants. Et pourtant, c'est l'autre démon qui va briguer le projecteur, Piotr Stépanovitch, bien moins terrible aux premiers abords. C'est lui qui va pourtant mener au dénouement du livre, le meurtre de Chatov, et qui va d'ailleurs bien plus s'imposer dans le récit que Stavroguine, finalement assez discret. [suite dans les commentaires]

Le Retour (1965)

(traduction Éric Kahane)

The Homecoming

Sortie : 1969 (France). Théâtre

livre de Harold Pinter

Annotation :

Le théâtre d'Harold Pinter, bourré de sous-entendus et de malaises rampants, pour une fois appliqué à des thèmes assez précis : la famille et l'amûr.

Plus que jamais, le déséquilibre et l'incompréhension s'installant entre les personnages semblent être liés à une alternance de tons et de registres de langues, les bonnes paroles fraternelles et paternelles laissant presque immédiatement la place aux bonnes grosses engueulades. Tous les personnages profitent ou subissent cette atmosphère familiale changeante, à l'exception notable de Max, qui concentre visiblement tous le mépris de son frère et de ses neveux.

Les dialogues et les comportements des personnages, constamment pendulaires, cryptent méchamment le rôle et la nature de chacun, même si globalement la famille de Teddy a pas l'air bien sympa, entre Max le père tyrannique qui devient brusquement par moment le bon père de famille travailleur, Lenny le frère manipulateur et sans doute proxénète, Joey le petit frère sportif, torturé, mais aussi salement concupiscent. Ruth, la femme de Teddy, demeure sans doute le perso le plus obscur, si bien qu'on ne saura pas, à la fin, si elle subit la famille du mari ou la manipule. Jolie variation, sinon, sur le thème du retour de l'enfant prodige, perçu ici comme impossible, destiné à achopper, le temps, la distance sociale, les comportements et les fréquentations de chacun aillant creusés un fossé abyssal entre les personnages, si bien que la famille formée par Teddy et Ruth rentre finalement en confrontation et non en symbiose avec celle de Teddy, de ses frères, de son père et de son oncle.

Du même auteur, on recommandera aussi L'anniversaire et Une petite douleur.

Après m'avoir fait tant mourir

Sortie : 12 septembre 2002 (France). Poésie

livre de Théophile De Viau

Annotation :

Il y a chez Théophile de Viau, du moins dans les morceaux choisis ici, une espèce de tension entre une recherche de liberté et de légèreté naturelle, bien mise en vers dans l'Elégie à une dame et son côté art poétique ("Je veux faire des vers qui ne soient pas contraints"), mais aussi dans pas mal de poèmes portés par une joie et un plaisir authentique de la vie ("Les nautoniers", l'ode "Heureux tandis qu'il est vivant") et un certain désespoir, qui fleure bon parfois l'apocalypse, face à la mort (Stances "La frayeur de la mort ébranle le plus ferme"), le contexte des guerres de religions renaissantes (le sonnet "Sacrés murs du Soleil où j'adorai Phyllis", sur la ville natale de Clairac détruite par la guerre) et la grande fourberie des malhonnêtes, qui accusent le bon Théophile d'impiété alors qu'il est en taule. Le tout se retrouve assez bien dans la récurrence de l'hiver à travers les textes, à la fois sombre, triste, dévastateur et naturel, celui-ci ayant même droit à son poème dédié (l'ode "Contre l'hiver"). A noter d'ailleurs que dans "Contre l'hiver", de Viau énumère les malheurs portés par l'hiver, que le poète pardonnera et même oubliera au profit de louanges à la funeste saison si celle-ci épargne Cloris, l'indéboulonnable amour de Théophilou chanté à travers tous ses poèmes.

La Nuit du faune (2021)

Sortie : 1 septembre 2021. Roman, Science-fiction

livre de Romain Lucazeau

Annotation :

Un petit coup de SF parce qu'il faut pas déconner.

Au-delà du projet mégalomane de décrire toutes les sociétés possibles, prises dans une évolution immuable de la civilisation (âges primitifs, découverte de l'énergie fossile, mise en danger du monde natal, voyage vers les étoiles…), on retrouve une ambition, non moins démesurée, de brasser en 250 pages la quasi-totalité des grands poncifs du genre : empire stellaire, accès à la divinité et à l'immortalité, inconnu de l'espace, splendeur et décadence des civilisations, ROBOTS… Même la littérature d'anticipation apparaît ici ou là, quand elle dépeint un avenir oppressif sans pitié (les satrapes, le royaume du gros seigneur-araignée dont les esclaves font vachement penser d'ailleurs aux Morlocks de La machine à explorer le temps) ou un futur mou et sans saveur (sur Galatée). Le tout donne un côté catalogue au roman, chapoté par la relation Polémas-Astrée, et qui donne son charme au récit. Les péripéties, encore plus que dans Latium, le précédent bouquin de Lucazeau, sont imprégnées, et cèdent parfois entièrement la place à de gros morceaux philo-sérieux où ça cause sens de la vie et nature de l'Univers.

Ce tourbillon d'idées finit cependant par mouliner, déjà en épuisant les filons de la sf mais aussi en se référant presque systématiquement à une culture classique, même pour les mondes à l'autre bout de la galaxie. Cette antiquité du futur, omniprésente, vient couper avec la diversité affichée du roman, et ramène le tout à un éternel retour (évoqué d'ailleurs directement, dans le chapitre sur Galatée) qui résumerait l'existence en ces monotones étoiles infinies.

Possible de rapprocher à Béta civilisations par certains aspects.

Amers (1957)

Sortie : 1957 (France). Poésie

livre de Saint-John Perse

Annotation :

Lu avec Oiseaux, recueil qui suit directement derrière.

C'est, pour moi, clairement de la poésie pas accessible comme ça, très musicale, souvent obscure. La construction en versets se fait bien sentir à la lecture, et on a parfois l'impression d'être dans un espace trouble, entre vers et prose, que j'ai rarement vu exploré aussi profondément en poésie. L'univers de Saint-John-Perse apparait sinon un peu comme une Antiquité absolue, un temps tellement lointain qu'il semble en grande partie mythifié, avec ses pythies, ses prêtres, ses héros… et surtout sa nature écrasante - typiquement la mer - qu'on essaye d'interpréter et de faire rentrer dans son système de pensée de mille façons différentes. Un des gros textes du double recueil me parait ainsi être la pièce XII de Oiseaux ("Oiseaux de Braque…") où ces animaux échappent à toutes codifications humaines, scientifiques, religieuses ou mythiques, pour qu'on puisse les saisir comme ils sont, des oiseaux, qui ne se réduisent pas à la compréhension humaine car "leur vol est connaissance, l'espace est leur aliénation" (fin du poème).

A relire, parce que kompliké.

Andromaque (1667)

Sortie : 1667 (France). Théâtre

livre de Jean Racine

Annotation :

Il y a un côté tragédie à retardement dans Andromaque je trouve. Le projecteur est d'abord braqué sur le triangle amoureux Pyrrhus - Hermione - Oreste, procédé apparemment déjà bien exploité par Racine dans Alexandre le Grand (mais ça je sais pas, g pa lu). Ça frise un peu la comédie, notamment avec le personnage d'Oreste, impulsif, hâbleur mais en infériorité face aux deux autres protagonistes. Andromaque, qui pour le coup prend racine directement dans le tragique (elle subit immédiatement la haine des Grecs et le chantage de Pyrrhus) est finalement assez discrète jusqu'à l'acte 3. On est loin en plus de l'Andromaque d'Euripide qui se prend les injures des uns et des autres en continu, et même l'inimité avec Hermione est globalement fixée en une scène.

Il faut donc attendre l'acte 3 pour que la tragédie prenne son ampleur, que tout le monde menace de se suicider, que la machine s'emballe pour se casser piteusement. Tout s'achève en effet sur une espèce de malentendu, de confusion générale (Hermione demande à Oreste de buter Pyrrhus mais en fait pas vraiment parce qu'elle l'aime mais c'est pas sûr). Les membres du trio sont soit assassiné (Pyrrhus), soit suicidé (Hermione), soit en fuite (Oreste), et c'est Andromaque, pourtant la plus menacée jusqu'alors par les forces tragiques, qui triomphe (hors scène d'ailleurs).

Les Armes secrètes (1959)

(version augmentée)

Las Armas secretas

Sortie : 1963 (France). Recueil de nouvelles

livre de Julio Cortázar

Annotation :

Il y a un vrai goût pour la variété chez Cortazar. Il traite dans le même recueil d'une histoire familiale fantastique (Lettres à Maman), la nouvelle naturaliste (Bons et loyaux services), la narration minimaliste, où toute l'action se limite à quelques gestes et regards (Les fils de la vierge) … tout en diversifiant les points de vue, les approche, les tons, les registres de langue.

Un peu partout, on retrouve toutefois ce décalage par rapport au réel ou du moins au quotidien, que ce soit à travers des scènes qui s'étalent plus ou moins, notamment dans Bons et loyaux services avec la garde des chiens, la rencontre avec M. Bébé puis l'enterrement, où à travers des personnages, comme le Johnny dans L'homme à l'affût. On bascule finalement rarement dans le fantastique pur, sauf à la rigueur dans Lettres à Maman, et encore d'une manière un peu détournée, par un doute sur l'identité du protagoniste.

La meilleure partie du gâteau reste pour moi L'homme à l'affût, à la fois portrait réaliste d'un "génie" du jazz et de son biographe. C'est quoi un génie ? Comment raconter sa vie ? peut-on le faire d'ailleurs, même pour les gens normaux ? Passe-t-on finalement sa vie à se raconter la vie des autres sans la connaître ? ---) Grosses réflexions dans la tête.

Exode

Shemot

Récit

livre

Annotation :

La suite des aventures. Bien plus pessimiste que la Genèse sur la condition humaine, entre le Pharaon impitoyable, Moïse qui hésite à sauver son peuple, les Israélites qui font que décevoir l'Eternel (même Aaron, frère de Moïse et désigné comme grand prêtre est pas sécure) et l'Eternel lui-même qui apparaît plus que jamais comme vengeur et guerrier (le Pharaon rendu inflexible malgré les dix plaies, le cantique du chapitre 15 qui le célèbre comme un Dieu combattant et triomphant). Sont d'ailleurs regroupés dans ce livre un nombre élevé de sources de déception pour l'Eternel (le Veau d'or, le doute de Moïse face à son rôle de prophète), de calamités (les 10 plaies) et surtout de miracles (le buisson ardent, le bâton changé en serpent, la Mer Rouge qui s'ouvre et se referme, l'eau qui jaillit du rocher, les Mannes…)

Bien sûr, tout ça appelle à interprétations théologiques.

L'Origine (1975)

Die Ursache

Sortie : 1975. Autobiographie & mémoires

livre de Thomas Bernhard

Annotation :

Autobiographie sombre +. Il s'agit ici non pas de "raconter sa vie", mais plutôt de montrer en quoi elle ne diffère pas vraiment des autres, à quel point elle est enfermée dans un environnement hostile - l'internat, et plus largement Salzbourg, la ville des médiocrités bourgeoises, et plus largement encore un pays triste, au climat froid. Tout ce qui fait le malheur des hommes, la bêtise petite-bourgeoise, la soumission aux dogmes et aux conventions, la recherche d'un bouc émissaire, la misère quelle que soit sa forme… tout revient inlassablement et a les mêmes conséquences, que la chose porte les traits du national-socialisme, du catholicisme, de l'éducation secondaire ou du salzbourgeois moyen. D'où ces paragraphes infinis (il doit y en avoir 4 en tout dans le livre) qui ne font que déplier une histoire sans événement, puisque toute la condition humaine et déjà là, est déjà jouée. D'où ces répétitions, ces retours en arrière, car il n'y a pas de progression, car la vie est déjà réglée et la mort peut venir à 75 comme à 12 ans (le compte des suicidés dans l'internat).

Ça philosophe dépression + à certains passages : "Le soi-disant caractère inoffensif du petit-bourgeois est en réalité un sophisme grossier, fruit d'un raisonnement négligent, conduisant directement à la perturbation, à la destruction du monde, comme nous devrions le savoir. A ces gens en tant que population, l'expérience n'a rien appris, au contraire."

Nono (1905)

Sortie : 6 décembre 1905 (France). Théâtre

livre de Sacha Guitry

Annotation :

Forcément, ça fait penser au vaudeville et à Marivaux. Ça doit sans doute pas mal faire penser à Octave Mirbeau que je connais pas suffisamment pour jurer. Cela dit, j'ai l'impression qu'il y a une peinture de la légèreté, des mœurs comme de la pensée, différente que chez le vaudeville ou Marivaux, plus radicale, plus "absolue" (?) Les barrages moraux, les questions d'argent ou les querelles d'honneurs sont bien vite dépassées. Une petite engueulade est on passe à autres choses. La grande chose du cœur est finalement réduite à travers la confrontation entre Robert et Jacques à un conflit d'intérêt sentimental, où chacun veut garder Nono pour lui, et où au-delà du SCANDALE, il faut trouver un arrangement. Il en va de même pour les sous-intrigues avec Madame Weiss, la vieille maitresse collante, et les domestiques. Rien n’est gravissime dans l'affaire, le tout est que les différentes parties s'entendent et continuent à s'aimer.

Le Veilleur de nuit (1911)

Comédie en trois actes

Sortie : 1911 (France). Théâtre

livre de Sacha Guitry

Annotation :

Dans la lignée de Nono, mais en encore plus poussé. Réécriture sympa du personnage du vieux barbon, incarné par le Monsieur, absolument pas emmerdé de subir la cocufixion, qui la met même en scène pour que ça l'arrange et arrangent au mieux les jeunes premiers. Il y a à mon sens une solide connexion entre lui et Monsieur Orgon du Jeu de l'amour et du hasard, qui intrigue dans l'ombre, pose les personnages, affûte leurs sentiments, les fait éclater pour pouvoir mieux réconcilier tout le monde à la fin selon un disposition qui lui parait plus saine. La tirade finale me semble révélée le programme théâtral de Guitry (ou du moins des deux pièces que j'ai lues de lui) : on se prend pas la tête avec les affaires de cœurs, on s'arrange, on contractualise s'il le faut, mais même la morale et les sentiments peuvent faire l'objet d'une discussion raisonnée dans les règles de la courtoisie.

Le 18 Brumaire de Louis Bonaparte (1852)

Sortie : octobre 1997 (France). Essai, Histoire

livre de Karl Marx

Annotation :

Je savais pas que le 18 Brumaire, souvent présenté comme la meilleure porte d'entrée du Marxworld, avait été quasiment oublié pendant un siècle, avant de resurgir au gré des études philosophique et de s'imposer comme un des "fondamentaux".

On a en grande partie affaire ici à un travail de chroniqueur, Marx reprenant les uns après les autres les grands événements politiques et parlementaires de la II République jusqu'au coup d'Etat de Louis-Napoléon, mais qui suivent évidemment un schéma reposant sur plusieurs analyses. Tout d'abord, et principalement, la II République est marquée par l'éviction des forces révolutionnaires et prolétariennes au profit d'un cadenassage du pouvoir par la bourgeoisie. Un glissement s'opère très vite, à propos de qui a un intérêt dans ce nouveau régime, des prolos au petits bourgeois (qui tentent de s'allier), puis des bourgeois haut de gamme, réduits ensuite seulement au "parti de l'ordre", dans la continuité de la Restauration, et finalement à Napoléon, qui le transforme en empire.

D'un autre côté, c'est la fameuse histoire répétée en farce, surlignée dès la préface, qui structure pas mal le texte. Marx tourne en dérision les rappels à la Grande Histoire, aux fondamentaux mythologiques, pour insister que le coup d'Etat dispose au bout du compte d'une base mesquine et crapuleuse, comme on le comprend dans les descriptions du Lumpenproletariat affilié à Napoléon et présenté une vraie mafia.

L'œuvre est sinon émaillée de tout un tas d'autres analyses politiques et sociologiques : les paysans fidèles à la maison Bonaparte, car organisés en parcelle, divisés, sans vraie conscience des classes ; les monarchistes orléanistes (les industriels, les grands marchands) et légitimistes (les propriétaires fonciers) qui découvrent atterrés que la II République a permis ce que la Restauration leur empêchait : la domination de leur classe ; Napoléon III vu comme le modèle de l'aventurier politique, du "flibustier", faisant basculer la contre-révolution dans une contre-révolution x2...

Sinon, Julien Gracq, dans le tome 1 de ses Lettrines, remarquait qu'il y avait un vrai plaisir de l'écriture chez Marx. Faut dire en effet qu'on s'amuse bien, entre les traits d'ironie, les références antiques et historiques gratuites, les caricatures…

La Prise de Berg-op-Zoom (1912)

Sortie : 1912 (France). Théâtre

livre de Sacha Guitry

Annotation :

On est déjà un peu plus dans le vaudeville, avec quiproquos, dialogues à double sens salace (Berg-op-Zoom typiquement), vertu face à l'immoralité (là où cette confrontation était éconduite, voire esquivée dans les autres pièces). On sort également du microcosme du ménage histoire de généraliser les questions de mœurs, et les Vidal et Rocher viennent élargir cette problématique, tout comme la mise en scène de l'appareil policier. L'acte 2, représentant un théâtre dans la pièce de théâtre (métathéâtre !) illustre sans doute au mieux cette ouverture, au moins parce qu'elle permet de mettre en scène tout un tas de figurants bouffons (le général).

Toujours la légèreté triomphe, même quand elle aborde des sujets aux premiers abords sinistres (détournement de mineurs par Léo). On divorce et on échange les couples sans pression. A voir si c'était aussi enlevé chez les vaudevilles certifiés.

Britannicus (1669)

Sortie : 1669 (France). Théâtre

livre de Jean Racine

Annotation :

Bien qu'on ne soit pas dans la grosse mythologie et au contraire dans l'histoire bien établie selon les critères de l'époque (confer les deux préfaces où Racine invoque Tacite à tour de bras), Britannicus s'impose comme une tragédie à la puissance démultipliée. Dès l'acte I, les espoirs qu'on pouvait avoir en Néron sont balayés (la confiance qui sonne creuse de Burrhus). Agrippine, censée donner le change à fiston, est bien vite dépassée, tout comme Burrhus, et Britannicus, peut-être parce qu'il n'est qu'un adolescent, un personnage finalement secondaire de l'histoire, mais aussi le jeune premier qui donne son nom à la pièce, n'a aucune marge de manœuvre, ne peut que recevoir les coups de Néron et Narcisse. Il n'a alors plus qu'à dérouler les ignominies : rapt, assassinat, chantage, hypocrisie…

En outre, le texte ne serait au bout du compte qu'un fragment d'une tragédie plus vaste qui serait le règne de Néron, qui s'enclenche avant l'acte I (le spectateur connait la réputation de l'empereur, qui déjà donne des signes de despotisme, ainsi que celle d'Agrippine) et se poursuit au-delà l'acte V (faut encore persécuter tout un tas d'innocents et mettre le feu à Rome). Narcisse, l'âme damnée, apparaît au bout du compte comme un moteur à cruauté tournant à vide. Il intrigue pour précipiter Britannicus et répandre le mal, mais les rouages de la tragédie sont suffisamment bien huilés pour se passer de lui, et la tyrannie de Néron continuera après sa mort.

Le Gaucho insupportable (2003)

El gaucho insufrible

Sortie : 2004 (France). Recueil de nouvelles

livre de Roberto Bolaño

Annotation :

Un pot-pourri de thèmes qu'on retrouve très fréquemment chez Bolanioux. La quête du moi et de sa définition, passant par le travestissement, le décalage et le ridicule (« Le gaucho insupportable »), la Mal, parfois diffus, parfois identifié comme principe (« Le policier des souris ») et la recherche de l'individu qui serait plus qu'un individu pour les personnages mais une clef de leur propre existence (« Jim », « Le voyage d'Alvaro Rousselot »). La touch cela dit, c'est que la plupart des textes partent tellement loin dans leur truc qu'ils acquièrent une dimension d'étrangeté, tenant du parodique et du naturalisme dans « Le gaucho insupportable » (et ses terribles lapins vampires), du conte, du policier et même de la fantasy dans « Le détective des souris ».

Les deux courts essais qui clôturent le recueil - les deux derniers textes publiés par Bolano avant sa mort - sont aussi tristes qu'enthousiasmants : il faut continuer le voyage, on en est même condamné, c'est ce qu'il faut retenir de Mallarmé d'ailleurs (« Littérature + maladie = maladie ») tout en recherchant des textes et des formes artistiques nouvelles, perturbantes, bouleversantes, qui ne sont pas forcément agréables et qui réclament de nous une autre perception (« Les mythes de Cthulhu »).

Le Dimanche de Bouvines (1973)

Sortie : octobre 2005 (France). Essai, Histoire

livre de Georges Duby

Annotation :

Travail de commande, effectué pour la collection "Trente journée qui ont fait la France", Le Dimanche de Bouvines de Duby, grâce à sa clarté et à l'imbrication qu'il opère entre le ponctuel et le structurel, s'impose un peu comme un exemple classieusement classique de l'histoire événementiel post-école des Annales. Les titres des chapitres en disent long. "Mise en scène" et "La journée" (qui reproduit la chronique de Bouvines par Guillaume le Breton) détaillent l'événement, les forces en présence, les raisons du conflit, la gloire des vainqueurs et la honte des vaincus… et permettent de rebondir sur des thèmes bien plus généraux, "La paix", "La guerre", "La bataille", et sur comment on pouvait se représenter tout ça au début du XIIIème siècle.

Le succès de l'essai, et le plaisir qu'on peut en tirer à la lecture, tient pour moi avant tout à ces aller-retours permanents entre la bataille et le contexte, la scène et les coulisses, la grande et la petite histoire, qui viennent finalement former un tout dont on peut tirer des réflexions multiples. Georges Duby ne s'en prive pas, et ses questionnements sont historiques (la transformation de la guerre en chose mauvaise dans le contexte de la Paix de Dieu, le rôle de la piétaille et des armes "inélégantes", notamment les crochets, faites pour tuer plus que pour frimer, mises au ban des arsenaux mais qui se développent sans cesse, l'exaltation d'un pré-nationalisme français - thème qui a l'air de pas mal intéresser les médiévistes des années 60 - 70, comme Jacques Le Goff - chez Guillaume le Breton dans sa Philippide...) et parfois philosophiques (la mise en scène du chef, élu par le Dieu belliqueux dans les batailles, qui a fait et fera toujours frémir les chefaillons). L'autre gros + du livre réside dans le style de Duby, malin, ironique, parfois mordant, prenant jamais le lecteur pour un con et surtout très rythmé, donnant vie aussi bien aux gros fracas de fer qu'aux analyses des chroniques de Lotharingie. [Suite dans les commentaires]

La Cerisaie (1904)

(traduction André Markowicz et Françoise Morvan)

Višnëvyj sad

Sortie : septembre 2002 (France). Théâtre

livre de Anton Tchékhov

Annotation :

L'impression d'avoir affaire ici à une pièce bien plus monolithique que les autres gros hits de Tchékhov (La mouette ou Oncle Vania). Là où dans ces derniers on assistait à une multiplicité d'études, de thèmes, de réflexions lâchées ou travaillée jusqu'au bout, le tout baigné dans une atmosphère tristoune, sombre et vaguement mortifère, La Cerisaie a l'air de tenir un cap beaucoup plus identifié = la décadence d'une noblesse russe, rongée par les dettes mais qui se pique de ne pas s'en soucier, à moins qu'elle soit par atavisme incapable de s'en préoccuper sérieusement (c'est plus ou moins ce que racontait déjà Oblomov 50 ans plus tôt). Tchekhov fait pas semblant, et la pièce est parcourue de saynètes à eau-forte pour illustrer le sujet : la mort lointaine du fils de Lioubov, la démence du vieux valet Firs, les coups de hache dans les cerisiers qui rythment la dernière scène, le bal foiré en demi-teinte…

MAIS je pense en vrai être passé à côté de pas mal d'idées semées ici ou là, épaississant le propos de la pièce. Les querelles de cœurs entre puissants et domestiques en toile de fond, et peut-être surtout le personnage de Lopakhine, bourgeois d'affaire venant "prendre la place" des Ranevskaïa, mais avec mélancolie, sans triomphe, mais comme irrésistiblement porté par l'histoire, ouvrent des portes qui aère un peu et qui réclame sans doute une plus grande attention.