Tout le projet de François Chaslin est dans son titre. Portrait plutôt que biographie, ton joueur plutôt qu’appliqué, œuvre d’écrivain plutôt que d’historien, histoire d’un nom plutôt que celle d’un homme. De ce nom, Le Corbusier, qui, avec son article défini, semble condenser toute l’histoire de l’architecture du XXe siècle. Histoire d’un nom, donc, qui se divise en deux parties, nommées d’après les surnoms de l’architecte : Corbeau pour la face sombre (Paris, les années 30), Fada pour la face radieuse (Marseille, les Trente Glorieuses).

Comment se fait-on un nom ? Voici tout l’enjeu du livre. Car ce nom, dont François Chaslin s’amuse à collecter les déclinaisons, les dérivations, les traductions, n’apparaît qu’en 1920. C’est parce qu’il manque de plumes pour écrire dans la revue L’Esprit Nouveau, porte-parole du purisme qu’il a fondée avec le peintre Ozenfant, que Charles-Edouard Jeanneret forge ce pseudonyme, emprunté, à peine déformé, à un lointain aïeul. Lors de cette seconde naissance, Jeanneret a l’âge du Christ – 33 ans. Voilà qui n’est pas anodin, tant l’homme fut convaincu, très tôt, de la destinée qu’il avait à accomplir. Un Corbusier fait la part de la prophétie auto-réalisatrice dans la construction de ce destin hors-normes, celui du jeune Charles-Edouard qui lit Zarathoustra à 20 ans et, comme lui, « descend seul des montagnes » - ici le Jura suisse, qu’il quitte en 1917 pour s’installer à Paris. Jeanneret se veut alors peintre, même si Charles L’Eplattenier, son maître de l’école d’art de La Chaux-de-Fonds, l’avait dirigé vers l’architecture. A son arrivée à Paris, il travaille d’ailleurs un temps, bien qu’à peu près autodidacte, dans l’atelier d’Auguste Perret, chantre du béton armé dont Corbu ne cessera de s’éloigner par la suite.

Ce sont en fait trois revues qui scandent la première partie du livre : L’Esprit Nouveau, donc, puis deux titres (Plans et Prélude) beaucoup plus ancrés politiquement – qui lorgnent, disons le mot, du côté du fascisme français. Laissant la note de bas de page aux historiens, François Chaslin opte pour un récit dense, touffu mais nuancé, fourmillant de noms (qui se ramifient de façon parfois étonnante) et qui, ainsi, restitue très bien ce qu’a pu avoir de nébuleux ce fascisme français mal défini, et dont les membres connaîtront par la suite des destins divergents, voire opposés. Pour l’heure, ce petit monde (notre Corbu compris) est fasciné par la « troisième voie » ouverte par le fascisme, celle du rêve d’une société harmonique où l’individu, réduit à un module, s’effacerait au profit du collectif - un idéal tout corbuséen. Ainsi, en collaborant activement, entre 1931 et 1935, à Plans et Prélude, Le Corbusier s’entoure de jeunes hommes proches du Faisceau de Georges Valois, parti éphémère fondé en 1925 et directement inspiré de l’Italie mussolinienne. Plans et Prélude : les titres de ces deux revues, organes dirigistes et technocratiques qui traitent d’hygiène, d’urbanisme et d’aménagement, illustrent autant la droiture inflexible que le sentiment messianique qui, depuis ses lectures nietzschéennes, anime Le Corbusier.

Ainsi, c’est plus souvent un Corbu écrivain qu’architecte qui est disséqué dans ce Corbusier. On s’étonne même de le voir tant écrire (presque soixante-dix ouvrages, quasiment autant que de bâtiments), on le découvre redoutable polémiste, homme à slogans, inventeurs de formules, écrivain de sa propre gloire, remodelant, recomposant, recombinant ses textes à l’infini. Au passage, cela permet d’évacuer quelques détails moins flatteurs, notamment sur les dix-huit mois passés à Vichy. La page, à vrai dire, sera vite tournée à la Libération – il est vrai que Le Corbusier n’aura pas trouvé auprès de Pétain (malgré ses espoirs) un terreau favorable à ses projets. L’aventure vichyste, où l’on verra Giraudoux faire son apparition, est suivie d’un bref passage dans l’écurie d’Armand Carrel, le prix Nobel de physique devenu chantre de l’eugénisme. Rien de très reluisant, donc.

Et pourtant, en ressuscitant ainsi un paysage politique et une galaxie intellectuelle, sans hésiter à malmener la chronologie, à faire s’enrouler les lieux et les noms autour de la raide silhouette de son héros, le livre de François Chaslin invite à la nuance. Ainsi, c’est cette vision technocratique, étatiste, planificatrice, volontiers autoritaire, de l’aménagement du territoire, qui, après avoir germé pendant l’entre-deux-guerres, avoir mûri sous le soleil pâle de Vichy, donnera ses fruits pendant les Trente Glorieuses. En réalité, là encore, le vieux Corbu (presque soixante-dix ans à la Libération) est mis sur la touche : on ne lui confie aucun grand chantier de reconstruction. C’est à l’initiative de Raoul Dautry, éphémère ministre de la Reconstruction et de l’Urbanisme de fin 44 à début 46, qu’il peut toutefois lancer la Cité Radieuse de Marseille. Et c’est grâce au soutien sans faille d’Eugène Claudius-Petit, compagnon de la Libération, ministre mais surtout maire de Firminy (où s’implantera l’un des plus beaux ensembles corbuséens), que le Fada pourra mener à bien ce projet, malgré les obstacles, les polémiques, les anathèmes, les campagnes de dénigrement et même le procès intenté par la Société pour l’esthétique générale de la France. Mais contre vents et marées, en 1952, le paquebot de l’Unité d’Habitation dresse enfin, boulevard Michelet, ses loggias aux couleurs primaires, ces « fleurs d’architecture » (selon l’expression du Corbu), sa silhouette rêche, son béton brut de décoffrage, dont la poésie, « le romantisme du mal foutu » (idem), fera école dans le monde entier sous le nom de brutalisme.

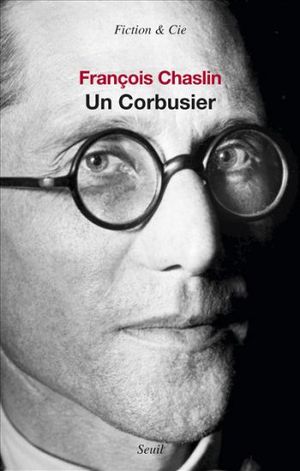

Le concept de « Cité Radieuse », lui, essaimera plus modestement : outre celle de Marseille, quatre autres unités d’habitations seront édifiées : à Berlin, à Rezé (près de Nantes), à Firminy donc, et à Briey. François Chaslin consacre, pour l’essentiel, le deuxième volet de son diptyque à leurs destinées, contradictoires et capricieuses. Le succès marseillais contraste durement avec le demi-échec de Firminy, le fiasco de Briey, et les rêves autogestionnaires de Rezé, qui tourneront court. Et puis, étape suivante : celle de la patrimonialisation. Engagée dès les dernières années de la vie de l’architecte, avec la complicité de Malraux (la Cité de Marseille est inscrite Monument Historique en 1964), elle vient parachever la construction de la figure du grand architecte. Sa mort même (noyé dans la Méditerranée, alors qu’il vivait en anachorète dans son cabanon de Roquebrune) en rajoute encore. Et François Chaslin d’ironiser sur la « béatification » de l’UNESCO, et les « bondieuseries » du merchandising corbuséen – tout en rappelant que, des lunettes cerclées à la Main ouverte qu’il apposera, comme une signature, sur son dernier grand chantier, en Inde, à Chandigarh, c’est bien Le Corbusier lui-même qui n’eut de cesse de s’inventer.

Rien de canonique donc, mais un vaste récit, dense et captivant, auquel François Chaslin s’attelle avant tout en écrivain, n’hésitant pas à user de la première personne. Le ton est parfois amoureux – mais un amour lucide, qui ne l’a pas empêché de creuser, en pionnier, la face sombre longtemps tabou d’un géant indéboulonnable. La plume est merveilleuse, fine et alerte, joueuse. Il fallait bien ça pour retracer cette grande fiction que fut la vie du Corbu.