« Tu n’aimes peut-être pas les enfants, mais le tien tu l’aimeras ».

Vous avez déjà entendu ça quelque part, non ? Cette phrase, on la sert à toutes les jeunes filles qui osent dire qu’elles ne veulent pas d’enfant.

Sous-entendu : il te suffira de le porter, de l’enfanter, et l’amour naîtra. Automatique, instinctif, inévitable. Comme si l’enfantement ouvrait d’un coup les portes d’un amour inconditionnel, celui qui donne sens à une vie entière.

Mais comment peut-on fonder une décision (celle de la maternité) aussi importante et structurante, sur un…. pari finalement ? Comment savoir, à l’avance, si cet « instinct maternel » se réveillera vraiment ? Comment être certaine que cet enfant qu’on mettra au monde, on saura l’aimer ? Et que se passe-t-il si cet amour n’arrive jamais, ni à la naissance, ni après ?

Quelle est, au fond, la part de choix dans le fait de devenir mère ? Est-ce une décision lucide ? Une pulsion intérieure ? Ou simplement l’obéissance à une norme transmise de génération en génération ? Peut-on parler de choix quand l’environnement social, familial, médical nous pousse à croire que ce serait égoïste, immoral de ne pas vouloir se reproduire ?

Et surtout : l’instinct maternel existe-t-il vraiment, ou n’est-il qu’un mythe commode ?

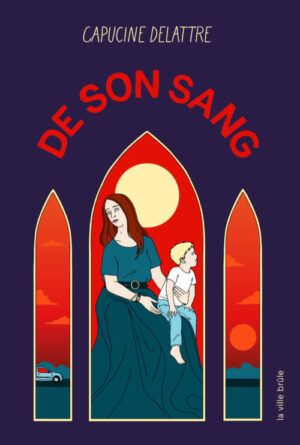

Ce sont ces thèmes très inconfortables mais passionnants que Capucine Delattre tente d’explorer dans De son sang. À travers le personnage de Sabine, une femme qui n’a jamais réussi à aimer son fils (mais ce n’est pas faute d’avoir essayé) l’autrice s’attaque à un tabou tenace : celui des mères défaillantes malgré elles, celui des femmes qui regrettent leur maternité.

J’en attendais beaucoup (sans doute trop) de ce roman, et je ressors avec un arrière goût de déception. Le sujet est fort, mais il reste ici à l’état d’esquisse. J’ai eu l’impression que l’autrice effleurait le sujet au lieu de plonger dedans. La psychologie de Sabine m’a paru un peu sommaire, le roman se concentre sur une période très courte, où tout est déjà joué. On ne la voit pas tellement lutter de l’intérieur, se débattre contre un amour qui ne vient pas. Et c’est là que j’ai été le plus frustrée : que se passe-t-il dans la tête d’une femme qui essaie d’aimer ? J’aurais voulu remonter au tout début : la naissance, les premières années, la dynamique du couple. Comprendre ce qu’ils ont tenté, ensemble ou séparément. Mais ce n’est pas le choix de l’autrice.

A la place, elle nous offre une autre temporalité : celle où soudain, contre toute attente, l’amour maternel naît… pour un enfant qui n’est pas le sien. Une bascule intéressante, mais qui aurait été plus puissante si elle faisait écho à une exploration plus profonde du premier lien manqué.

La plume, correcte sans être marquante, assume un ton cru, sans artifice. Un parti pris qui peut fonctionner, mais qui ici manque de résonance. Peu de phrases m’ont frappée, peu de passages m’ont laissé un vrai sillage émotionnel.

Ce roman peut être un point d’entrée vers ces questions dérangeantes : que devient une femme « dotée d’un ventre qu’elle a eu le malheur de remplir sans savoir qu’il ne serait plus jamais vraiment vide aux yeux du reste du monde » ? J’aurais aimé que tout le livre soit à cette hauteur.

Je ne le déconseille pas, mais je ne le recommande pas non plus. Si ces thématiques vous interpellent, De son sang ne vous apportera sans doute ni réponses ni éclairages profonds. Un bon début, peut-être. Mais un début seulement.