Chronique vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=Nl304j6EhUE&ab_channel=YasminaBehagle

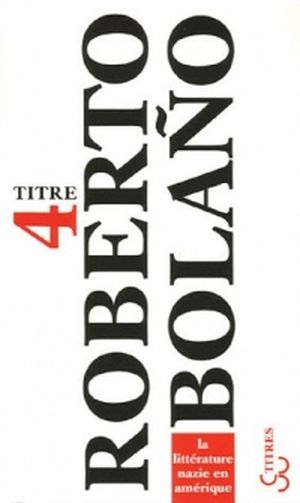

De quoi ça parle ? Le livre est une sorte d’encyclopédie qui regroupe tous les artistes d’Amérique de Sud et du Nord proches du nazisme. Il s’agit d’écrivains fictifs, même si le doute peut souvent traverser le lecteur lors de sa lecture — mais vrai ou faux, je ne crois pas que ce soit très important, là n’est pas la question (même si on peut saluer le coup de force d’inventer autant de personnages et leur hors-champs, comment ils sont liés les uns aux autres, leur bibliographie dans un monde alternatif aussi crédible que le nôtre).

On y retrouve le même procédé que dans 2666, l’accumulation de profils (dans 2666, c’est ceux de femmes et d’adolescentes assassinées, ici, comme je disais, de personnalités littéraires nazies ou approchant) qui finissent par installer une sorte de profil-type, de pattern, même si ce qui est frappant, comme pour les femmes tuées, c’est que tous se ressemblent et restent pourtant dissemblables. Ce qu’on en tire ? Plutôt des hommes, morbides, la violence caractérise leurs vies, et pourtant ils écrivent, et le pire, c’est qu’ils n’écrivent pas forcément mal, qu’une sensibilité est possible, ils peuvent être des nazis, et doués en littérature — ce qui est très amoral comme idée : après tout, tout le monde aime à dire qu’Hitler était un peintre médiocre (pas forcément à raison, d’après ce que j’avais lu quelque part), comme si ça ne pouvait qu’être ainsi, que le contraire irait à l’encontre d’une certaine idée du monde. Ici, non, on peut avoir une aptitude à la beauté, et une autre à la violence, ce n’est pas antinomique — on pourrait même se demander si l’un ne nourrit pas l’autre. Ce qui les regroupe aussi, c’est le tragique de chaque vie humaine, la mort, qui clôt chaque partie, de la plus triviale à la plus romanesque ou émouvante (on pense à Luz Mendiluce Thompson qui parvient à nous toucher dans son pathétique, quand elle s’accroche désespérément à une histoire avec Claudia : « Parce que je suis trotskiste et toi une facho de merde, dit Claudia. Luz encaisse l’insulte et rit. Et c’est rédhibitoire ? demande Luz défaillant d’amour. C’est rédhibitoire, répond Claudia. » Le récit commode, ça aurait été celui où le personnage accède à l’amour (et donc au sensible, éventuellement à l’art) et quitte ses idées, or ce n’est pas ce qui arrive, ou pas tout à fait. C’est je crois dans ce pas tout à fait que réside la force de Bolano : les choses ne tranchent pas.

Je ne sais pas si c’est le fait que j’ai essayé de le terminer pendant une nuit d’insomnie, et que je me sentais seule et vulnérable sous mes draps, mais le chapitre sur Hoffmann m’a mis dans un état d’effroi que j’ai du mal à m’expliquer. Ça me le fait devant certains films d’horreur que je qualifierais « de tension », de sentir vraiment que j’ai les glandes, c’est physique, une peur au niveau de la gorge, que j’ai du mal à éclairer, à la limite du rationnel : je crois que c’est en rapport avec l’invisible.

« Les premiers invités arrivèrent sur le coup de neuf heures du soir. À onze heures, il y avait une vingtaine de personnes, toutes raisonnablement ivres. Nul n’avait encore pénétré dans la chambre d’amis où dormait Ramírez Hoffman et sur les murs de laquelle il pensait exposer les photos au jugement de ses amis. Le lieutenant Curzio Zabaleta, qui des années plus tard publierait le livre La Corde au cou, une sorte de narration auto-flagellatrice sur son action pendant les premières années du gouvernement putschiste, dit que Ramírez Hoffman se comportait d’une manière normale, s’occupait des invités comme s’il avait été dans sa propre maison, saluait les camarades de promotion qu’il n’avait pas revus depuis longtemps, condescendait à commenter les incidents de ce matin-là à l’aérodrome, faisait et supportait de bon gré les plaisanteries habituelles dans ce genre de réunion. Il s’absentait de temps à autre (il s’enfermait dans la chambre), mais ses absences ne duraient jamais longtemps. Enfin, à minuit précisément, il demanda le silence et dit (textuellement, selon Zabaleta) qu’il était temps de s’imprégner un peu de l’art nouveau. Il ouvrit la porte de sa chambre et laissa pénétrer ses invités un par un. Un par un, messieurs, l’art du Chili n’admet pas d’agglutinations. Quand il dit cela (selon Zabaleta), il prit un ton facétieux et regardait son père en direction de qui il cligna d’abord de l’œil gauche puis de l’œil droit. La première personne à entrer fut Tatiana von Beck Iraola, comme il était naturel. La chambre était parfaitement éclairée. Pas d’éclairages bleus ou rouges, pas d’atmosphère spéciale. À l’extérieur, dans le couloir et au-delà, dans le séjour, tous les invités poursuivaient leurs conversations ou buvaient avec l’absence de mesure caractéristique de la jeunesse et des vainqueurs. La fumée, surtout dans le couloir, était épaisse. Ramírez Hoffman se tenait debout sur le pas de la porte. Deux lieutenants discutaient devant l’entrée des toilettes. Le père de Ramírez Hoffman était l’un des seuls à faire la queue avec sérieux et conviction. Zabaleta s’agitait, selon ses propres dires, de-ci, de-là, nerveux et empli d’obscurs pressentiments. Les deux reporters surréalistes discutaient avec le propriétaire de la maison. À un moment donné, Zabaleta saisit au vol quelques-unes de leurs paroles : ils parlaient de voyages, la Méditerranée, Miami, les plages chaudes et les femmes exubérantes. Une minute ne s’était pas écoulée lorsque Tatiana von Beck ressortit. Son visage était pâle et décomposé. Elle regarda Ramírez Hoffman et essaya d’atteindre les toilettes. Elle n’y parvint pas. Elle vomit dans le couloir puis, en chancelant, elle quitta l’appartement, aidée par un officier qui s’offrit galamment à la raccompagner, malgré les protestations de von Beck qui aurait préféré partir seule. La deuxième personne à entrer fut un capitaine. Il ne ressortit pas. Ramírez Hoffman, à côté de la porte entrouverte, souriait, de plus en plus satisfait. Dans la salle de séjour, des invités se demandaient quelle mouche avait bien pu piquer Tatiana. Elle est soûle, dit une voix que Zabaleta ne reconnut pas. Quelqu’un mit un disque des Pink Floyd. Quelqu’un affirma qu’entre hommes on ne pouvait pas danser, on dirait une fête de pédales, dit une voix. Les reporters surréalistes chuchotaient entre eux. Un lieutenant proposa d’aller sans attendre chez les putes. Mais dans le couloir, on se serait cru dans la salle d’attente d’un dentiste ou d’un cauchemar, presque personne ne parlait. Le père de Ramírez Hoffman se fraya un passage et entra dans la chambre. Le propriétaire de la maison lui emboîta le pas. Ce dernier ressortit presque immédiatement, et se planta devant Ramírez Hoffman ; pendant quelques instants, il sembla sur le point de le frapper, puis il lui tourna le dos et se dirigea vers la salle de séjour pour boire un verre. À partir de ce moment, tous les invités, y compris Zabaleta, pénétrèrent dans la chambre. »

L’invisible, ce serait l’horreur absolue, l’inconcevable, quelque chose qu’on aurait du mal à imaginer, et qui fait peur justement pour cette raison. L'invisible, c'est la seconde avant de découvrir la bête, de regarder ce qui se trame sous le lit, dans le placard, en nous. C’est pour cela qu’à chaque fois que le monstre apparait en pleine lumière, on est un peu déçus. Dans le passage, on palpe ce qui se passe, on ne peut que en pressentir l’horreur. On voit leurs visages effarés, la stupeur, mais le fait de ne pas savoir exactement ce qui la cause est très fort. On comprend un peu plus au fil du chapitre, mais cette scène, je la trouvais à la limite du supportable, et c’est très rare. Et ce qui est curieux, c'est que le lendemain, quand j'ai repris ma lecture, quelque pages plus tard, ce qu'il écrivait faisait vraiment écho à ce que j'avais ressenti "Il regardait la mer et fumait. Comme moi, remarquai-je avec inquiétude et j’éteignis la cigarette et fis semblant de lire. Les mots de Bruno Schulz, l’espace d’un instant, prirent une dimension monstrueuse, presque insupportable.". J’ai continué à m’interroger sur les raisons de cet effroi, je n’arrive pas toujours à mettre parfaitement le doigt dessus. Peut-être parce que la figure de Bolano elle-même apparait, donnant au passage une crédibilité, mais aussi le réalisme, Pink Floyd qu’ils écoutent, les discussions triviales, le côté non horrifique justement, un décor de fête mais qui semble arrêté, ralenti. Cet extrait, on peut y retrouver quelque chose qui s’apparente au found footage, ceci est un document retrouvé, tout vous pousse à remettre en doute cette assertion, le fait par exemple, implacable qu’on mette un dvd dans le lecteur ou en l’occurrence qu’on se trouve dans un roman, et pourtant on y croit, on ne peut pas s’empêcher d’y croire un peu. Et comme je disais, l’indécision, l’irrésolu : quand j’étais petite, une histoire me terrorisait, c’était celle très connue de la fillette que ses parents laissent seule avec le chien de la famille pour se rendre au cinéma. Ils lui disent si tu as peur, tu tends ta main, et le chien la lèchera. Ils s’en vont, elle commence à regarder la télévision qui — ô comme par hasard — parle d’un tueur en série qui vient de s’échapper d’une prison près de chez elle. Elle tend la main, le chien la lèche. Puis quelques minutes plus tard, elle entend des petits bruits, des tic, tac, tic, elle se cache sous la couette, tend la main, le chien la lèche. Au bout d’un moment, elle se décide à aller voir d’où provient le bruit, et elle retrouve dans la salle de bains son chien égorgé, et c’était le sang qui coulait qui faisait le tic, tac, tic. Du coup, la question qu’on se pose, et qui fait bien plus peur que l’évocation du sang ou de la mort du chien, c’est : qui était en train de la lécher ? — bien sûr, le plus logique serait que ce soit le tueur évoqué à la télé, mais au fond de moi, je le savais, j’avais peur que ce soit autre chose, quelque chose qui n’a plus beaucoup de rapport avec l’humanité. (d’ailleurs, je pense que cette histoire serait bien plus troublante si l’on ne mentionnait aucun tueur ou fou furieux). J’avais de mal à mettre le doigt tout à fait sur ce que c’était, ce qui me faisait peur, dans le fond, de la même façon qu’avec ce passage dans La littérature nazie en Amérique. On peut très bien imaginer concrètement ce que représentent ces photos, et pourtant, on a peur qu’autre chose s’y soit glissé, que les tortures, les crimes, les viols potentiellement montrés, par une alchimie inexplicable nous fasse accéder à un supplément d’horreur supérieur, une sorte de dimension inconcevable. Et l’art, dans tout ça ? Eh bien on se demande si ce n’est pas justement cette dimension supérieure, cet autre chose. Et on revient alors à la coexistence de l’art et de la monstruosité, les photos que montrent Hoffmann sont monstrueuses, et c’est peut-être ce qui en fait une œuvre d’art.