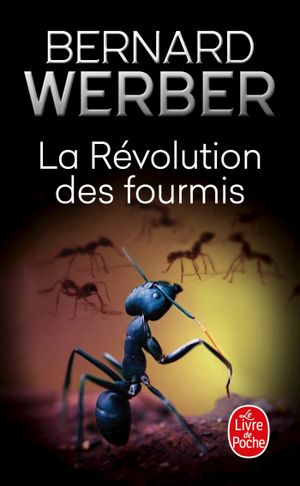

Troisième tome de la saga des Fourmis, publié en 1996, La Révolution des fourmis arrive après une parenthèse où Werber s’est consacré aux Thanatonautes (qu’il cite d’ailleurs sans discrétion dans ce roman, comme une autopromotion).

La structure reste exactement la même que dans les deux premiers volumes : récits parallèles, encadrés encyclopédiques et alternance entre monde humain et monde fourmi. Pourquoi changer une recette qui a fait son succès ? Mais à ce stade, la mécanique semble s’essouffler. Le « grand message » de la trilogie est clair : après la rencontre (tome 1) et la confrontation (tome 2), vient le temps de la coopération. Pourtant, les fourmis apparaissent de plus en plus comme un simple prétexte : ce que Werber cherche surtout, c’est à disserter sur l’être humain.

Et il le fait en accumulant les thèmes : informatique, religion, famille, collaboration, quête de soi, musique, âge adulte… On a parfois l’impression d’un patchwork d’idées glanées ailleurs, saupoudrées dans le roman à l'instar de l’Encyclopédie du savoir relatif et absolu. Résultat : beaucoup de pistes soulevées, mais très peu réellement approfondies.

La narration, elle, pâtit de cette dispersion. La trame recycle plusieurs motifs déjà vus dans les tomes précédents, donnant le sentiment d’un tome de trop. L’impression générale est celle d’un roman brouillon, où les bonnes questions s’accumulent mais restent en surface. Comme si Werber, après l’échec mitigé des Thanatonautes, avait cherché à capitaliser sur sa saga phare sans réussir à lui offrir une véritable conclusion à la hauteur de ses promesses.

Un volume bavard, parfois stimulant par ses idées, mais médiocre dans son exécution.