A la façon dont il est orthographié, on sent d’emblée que le titre de ce roman est à prendre au second degré. Il correspond au nom d’une propriété immobilière qui se veut d’un luxe… paradisiaque. Mais le titre prend pleinement son sens avec tout ce que la Mexicaine Fernanda Melchor décrit ici, puisque bêtise, arrogance, vulgarité et violence se partagent la vedette.

Le narrateur, Polo, est un jeune homme peu courageux régulièrement en contact avec Franco qui doit avoir à peu près le même âge que lui. Franco vient d’un milieu relativement aisé (son père est avocat) alors que Polo est issu d’un milieu modeste. C’est sa mère qui, au vu de ses résultats scolaires désastreux, a forcé Polo à postuler pour un emploi de jardinier à la résidence Paradaïze. La faiblesse du caractère de Polo apparaît du fait qu’il passe le plus clair de son temps avec Franco, alors qu’il ne l’apprécie pas particulièrement (il le désigne comme le gros, par rapport à son physique). Franco est également très vulgaire, consommateur régulier de chips mais également de films porno, ce qui en dit long sur sa mentalité et sa vision des femmes. Et, celle qui lui a tapé dans l’œil, c’est une des résidentes de Paradaïze, madame Marián, une riche bourgeoise mariée et mère de deux enfants, qui se pavane régulièrement dans des tenues sexy sans réaliser l’effet qu’elles produisent sur Franco. Comme il le dit régulièrement quand ils évoquent madame Marián, le gros ne pense qu’à se la faire. Polo le laisse parler en considérant que ce ne sont que des paroles en l’air.

Des intentions au passage à l’acte

Le roman est partagé en trois parties. La première nous présente les personnages et leurs conditions d’existence, ainsi que les relations qui existent entre eux. La seconde fait évoluer la situation, car Franco ne pense qu’au moyen de parvenir à ses fins vis-à-vis de madame Marián. Quand Polo réalise que le gros a tout prévu et qu’il est prêt à passer à l’action, il est déjà trop tard pour tenter de le dissuader. Le faible Polo ne trouve même pas le moyen de lui refuser sa coopération. Avec Polo, on comprend que Franco est complètement déconnecté de la réalité, puisqu’il n’envisage même plus d’obtenir le consentement de madame Marián. Seule compte à ses yeux sa satisfaction personnelle qui va bien au-delà de la domination. Ce que les autres pensent ou penseront, les conséquences qui deviennent de plus en plus lourdes au fur et à mesure de ce qu’il prévoit comme déroulé des opérations ne lui font ni chaud ni froid. Le fantasme ne lui suffit plus et il ne réalise pas l’énormité de ce qu’il organise. Dans ces conditions, la troisième partie ne peut que tourner à la catastrophe.

Rejet

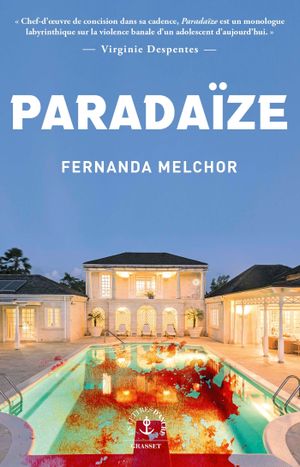

Ce court roman (217 pages dans une police de caractères assez gros) fait froid dans le dos. L’objectif de Fernanda Melchor est probablement de marquer les esprits en alertant sur les dérives produites par le fonctionnement de nos sociétés où la banalisation de la violence fait son effet en particulier sur les jeunes générations. L’édition française adoube cette vision par une phrase très révélatrice de Virginie Despentes bien en évidence au-dessus du titre sur la jaquette « Chef-d’œuvre de concision dans sa cadence, Paradaïze est un monologue labyrinthique sur la violence banale d’un adolescent d’aujourd’hui. » Malheureusement, il faut quand même dire que ce roman n’apporte aucun plaisir de lecture, avec cette omniprésence de la bêtise, de la vulgarité et de la violence. Puisqu’il est question de cadence, on relève de nombreuses phrases qui n’en finissent pas. Mais Fernanda Melchor n’est pas Marcel Proust et ne décrit pas un univers en enchainant les pages à déguster. Que penser de ses phrases à rallonge ? La meilleure hypothèse serait qu’elle cherche à retranscrire l’enfermement de Franco dans un raisonnement où il tourne en rond, imperméable à toute autre vision des choses que celle qu’il s’est fabriquée. D’autre part, en ne localisant pas son action (période et lieux jamais précisés), Fernanda Melchor refuse la description sociale du Mexique qui pourrait faire la force de son roman par son aspect désespéré. On devine juste qu’elle considère que ce qu’elle décrit pourrait se passer un peu partout dans le monde. Mais, finalement, son titre qui joue sur les faux-semblants, peut en devenir un pour le lecteur appâté par la phrase d’accroche. Comme quoi, dans ce monde obnubilé par la rentabilité, il faut garder à l’esprit que le choix d’une lecture ne doit jamais se faire à la va-vite.

Critique parue initialement sur LeMagduCiné