C’est en allant chercher mon journal quotidien chez le marchand de Presse voisin que je suis tombé sur ce bouquin où je n’ai vu que le mot "ESPAGNE" sur la couverture. Un mot magique pour ma femme. Un mot qui la fait planer. J’ai à peine lu la quatrième et lui ai rapporté le livre… Pour ce qui est de planer, l’atterrissage fut rude ! La Guerre d’Espagne dans tous ses états ! Et pas dans le camp des gagnants…

L’auteur, Guillaume Régnier, avocat de formation, né à Paris en 1987, s’en est donné à cœur joie, dans ce deuxième roman, pour peindre toutes les horreurs de la guerre et les bassesses humaines, quel que soit le côté…

Nous nous trouvons en 1938 quand le personnage central, un jeune parisien, Arthur, qui s’ennuie dans une officine d’assurances, se lance dans l’« Aventure Espagnole » où les élections ont été favorables à la gauche communiste mais où l’extrême droite fasciste, menée par Franco et les généraux putschistes refusent les résultats et veulent imposer leur loi par la force. C’est la guerre fratricide qui déchaine toutes les haines.

Donc, Arthur et son inséparable ami anglais, Matthew, pour des raisons toutes personnelles – et totalement étrangères à l’Espagne – se laissent "embobiner" par les belles paroles de la propagande et finissent par s’engager dans les Brigades Internationales pour combattre le fascisme aux côtés des forces républicaines, et, c’est complètement inconscients et innocents qu’ils débarquent à Barcelone : « Devant nous s’étendait la ville parfaite, épurée de tous les vices des hommes. Les gars du parti nous l’avaient répété "À Barcelone, vous découvrirez le paradis !" » (P. 16) Rien que ça ! Mais quand on a envie de croire on devient vite aveugle et sourd. Et pourtant, « En réalité, cette guerre et ce pays était chargé de tant de mystère et de mysticisme que tout cela nous semblait provenir d’un autre monde. Cette guerre n’était alors pour nous pas réelle. C’était un mythe. » (P. 27)

Un ami avait bien essayé, en vain, de leur ouvrir les yeux : « Dès le premier soir, Henri avait exprimé le dégoût que lui inspirait cette réunion et ces incitations du Parti à nous engager. […] – Je n’en reviens pas, avait-il maugréer. Je n’en reviens pas qu’ils nous incitent à nous engager. Est-ce qu’ils savent au moins ce que c’est que la guerre ces vieilles badernes du Parti ? L’Espagne, l’Espagne… […] Que vous les appeliez communistes, fascistes, ou ce que vous voulez, ces gens-là ont juste besoin d’appartenir à un camp pour se sentir vivants. »

Alors, quand la dure réalité éclate, quand un déluge de feu déferle du ciel, quand des morceaux de chair humaine sont projetés dans tous les sens, quand les morts sont mutilés, quand les blessés sont lapidés, quand les prisonniers sont massacrés… il n’est plus question de mythes mais de folie meurtrière et d’aveuglement fratricide.

« Nous sommes entrés dans les temps modernes. Pour la première fois de l’Histoire, les hommes ont les moyens d’industrialiser l’extermination. Plus de traités, plus de civils épargnés, plus de statuts de prisonnier de guerre ou de blessés. La grande horreur qui a commencé à se répandre sur le monde sera cette fois une guerre d’anéantissement total. » (P. 81)

« Poussière d’Espagne » ? Probablement que TOUS ces jeunes qui, par milliers, sont venus nourrir la terre d’Espagne de leur sang et de leur chair, dans les siècles à venir, tous ces jeunes seront la poussière de l’Espagne future.

.

.

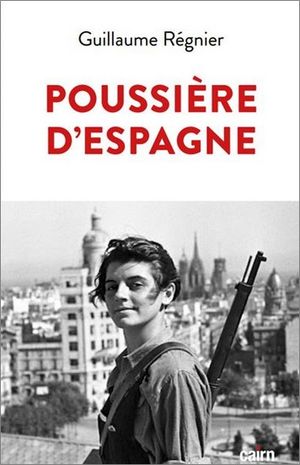

P.S.1 : Marina Ginestà, vous connaissez ? C’est « La jeune femme et la guerre », photographiée le 31 août 1936 sur le toit de l’hôtel Colon, place de Catalogne à Barcelone. Marina, dont le regard malicieux et le sourire impertinent ont su subjuguer bon nombre de combattants, est devenus l’égérie des forces républicaines qui ne souhaitaient qu’un seul regard de la belle pour en découdre. C’est sa photo qui figure sur la couverture du livre ainsi que sur celle du livre de référence « La Guerre d’Espagne » de Burnett Bolloten, un pavé de 1200 pages qui explique tout !

https://www.senscritique.com/livre/La_Guerre_d_Espagne/11331183

P.S.2 : Si je n’ai pas mis de titre à cette chronique, contrairement à d’habitude, c’est parce que tout ce que je pourrais dire serait d’une banalité à pleurer…