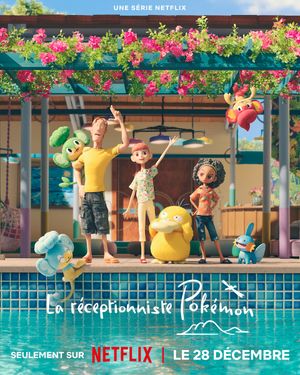

Depuis plus de vingt-cinq ans, la franchise Pokémon a essaimé bien au-delà des jeux vidéo qui l’ont vu naître, investissant le cinéma, la télévision, les mangas ou encore les jouets, toujours avec l’ambition de séduire un public intergénérationnel. Pourtant, rares sont les œuvres dérivées qui osent prendre le contre-pied de l’imaginaire d’aventure et de compétition qui définit la série principale. La Réceptionniste Pokémon, production en stop motion diffusée sur Netflix, se distingue précisément par ce choix : délaisser les arènes, les rivalités et les quêtes initiatiques pour se concentrer sur un espace feutré, un centre de villégiature où humains et créatures cohabitent dans la sérénité. Ce glissement de perspective, qui peut surprendre voire désarçonner, ouvre la voie à une proposition singulière, presque expérimentale, qui fait de l’atmosphère et du geste artisanal ses véritables moteurs. Loin du fracas des combats, la série préfère s’attarder sur la beauté du geste et sur la douceur du quotidien.

La splendeur artisanale du stop motion

Ce qui frappe dès les premières images de La Réceptionniste Pokémon, c’est le choix esthétique, audacieux et inattendu, d’une animation en stop motion. Dans un paysage audiovisuel saturé par la 3D lisse et standardisée, l’option d’un travail image par image, presque artisanal, surprend et séduit. Les décors, minutieusement élaborés, possèdent un charme tactile qui se ressent jusque dans les textures du bois, les mouvements volontairement imparfaits des créatures, ou encore les nuances de lumière qui donnent aux scènes une chaleur singulière. Chaque détail semble façonné avec soin, comme si l’on pouvait percevoir la main de l’animateur derrière l’écran. Là où la plupart des productions contemporaines cherchent à dissimuler le geste au profit d’une fluidité totale, la série embrasse les petites saccades et les traces du procédé, conférant à l’ensemble une matérialité rare et précieuse. Ce parti pris formel rapproche l’œuvre de certains grands noms de l’animation artisanale, évoquant par instants les univers de Kihachirō Kawamoto ou même les premières heures de Laika Studios. Le spectateur n’a pas seulement devant lui une série dérivée d’une franchise mondiale, mais un objet esthétique qui assume pleinement sa singularité et affirme, dans ses silences comme dans ses textures, un rapport au temps et au rythme radicalement différent de ce que l’on associe habituellement à Pokémon.

Une atmosphère feutrée mais des récits en retrait

Si la série séduit par la beauté de son animation, son contenu narratif laisse parfois un goût plus mitigé. Les intrigues développées autour du personnage principal, Haru, jeune réceptionniste au centre de soins Pokémon, se veulent modestes et intimistes, mais peinent à véritablement captiver. Le spectateur suit des tranches de vie où dominent la douceur et la bienveillance, mais les enjeux, souvent anecdotiques, manquent d’ampleur et finissent par s’essouffler. Haru, bien que touchante dans ses maladresses et ses hésitations, n’offre qu’une progression psychologique ténue, et les personnages secondaires, pourtant porteurs de potentialités narratives, demeurent relégués à l’arrière-plan. Le parti pris contemplatif, qui aurait pu se révéler audacieux, frôle alors parfois l’inertie : la série, dans son désir de sérénité, se contente de dérouler des situations prévisibles sans oser gratter davantage la surface. On se retrouve alors devant une œuvre qui rassure, qui apaise, mais qui ne questionne jamais et ne provoque guère d’émotions plus intenses que celles de la nostalgie ou de l’attendrissement. Cette retenue volontaire, si elle s’accorde au ton général de l’œuvre, en limite aussi l’impact, et peut laisser chez certains spectateurs le sentiment d’un récit inabouti, plus proche d’un carnet d’ambiance que d’une véritable dramaturgie.

La fidélité subtile à l’univers Pokémon

Là où La Réceptionniste Pokémon brille de manière plus incontestable, c’est dans son usage mesuré mais habile des références à la franchise principale. Les créateurs n’ont pas cédé à la facilité du clin d’œil gratuit ou de la citation tapageuse : tout est intégré avec délicatesse, au service de l’ambiance générale. Les mélodies, réarrangées dans des tonalités apaisées, jouent comme des réminiscences discrètes pour les joueurs de longue date, rappelant des souvenirs tout en s’adaptant parfaitement au registre contemplatif de la série. La mention des « natures » des Pokémon, concept technique souvent réservé aux mécaniques du jeu vidéo, trouve ici une traduction narrative qui enrichit le propos : le Pikachu timide, figure marquante du dernier épisode, devient plus qu’une mascotte, un personnage véritable, porteur de fragilités et d’une personnalité propre. Ces détails, qui pourraient sembler mineurs, révèlent en réalité une véritable compréhension de l’univers, une volonté de le décliner dans un registre inédit, en privilégiant la douceur, la diversité des tempéraments et la richesse émotionnelle plutôt que l’affrontement ou le spectaculaire. Ce respect, doublé d’une réinterprétation sensible, place la série dans un équilibre rare : fidèle sans être prisonnière, inventive sans être révolutionnaire.

La Réceptionniste Pokémon n’est pas une œuvre exempte de défauts. Ses intrigues, volontairement réduites à des micro-événements, manquent parfois de chair et limitent l’investissement émotionnel du spectateur. Pourtant, cette absence de tension dramatique est aussi son pari, et peut-être sa singularité. En privilégiant l’atmosphère sur la narration, la contemplation sur l’action, la série s’impose comme une proposition singulière dans un univers Pokémon habituellement marqué par l’hyperactivité et le conflit. Portée par une technique artisanale splendide et par une sensibilité réelle dans l’intégration de l’univers existant, elle offre une expérience certes mineure dans l’histoire de la franchise, mais précieuse par son originalité et sa sincérité. Objet hybride, à la fois apaisant et frustrant, elle incarne ce que l’animation contemporaine devrait plus souvent tenter : ralentir le rythme, donner de l’espace, et rappeler que la poésie se niche parfois dans les interstices les plus simples du quotidien.

6/10