Les meilleurs films avec John Wayne selon abscondita

John Wayne, né Marion Morrison en 1907, est plus qu’un acteur : il est devenu une figure archétypale de l’imaginaire américain. Pendant plus de 40 ans, il a incarné le cow-boy droit, le soldat loyal, le shérif taciturne, porteur d’un code d’honneur aussi rugueux que sa voix. Mais derrière le géant du ...

Afficher plus10 films

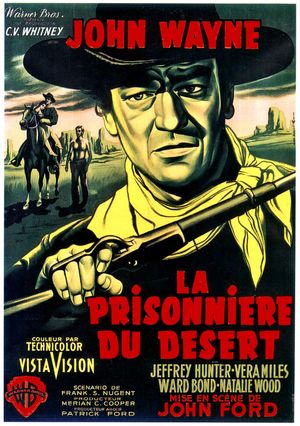

créée il y a presque 4 ans · modifiée il y a environ 2 moisLa Prisonnière du désert (1956)

The Searchers

1 h 59 min. Sortie : 8 août 1956 (France). Western, Aventure, Drame

Film de John Ford

abscondita a mis 9/10.

Annotation :

Ethan Edwards, c’est le rôle le plus ambigu et dérangeant que Wayne ait jamais joué. Un vétéran sudiste amer, raciste, hanté, qui cherche sa nièce enlevée par les Comanches… et dont on sent qu’il pourrait la tuer s’il juge qu’elle est "déshonorée".

C’est un personnage à la limite de l’inhumain, un homme ravagé par la haine et l’obsession. John Ford pousse Wayne dans ses retranchements, loin de l’image du héros viril et droit : Ethan est dur, intolérant, solitaire, et pourtant bouleversant.

À sa sortie, le film fut un succès modéré. Il faudra attendre les années 70-80 pour que The Searchers soit reconnu comme un chef-d'œuvre tragique, et pour que la performance de Wayne soit célébrée à sa juste valeur.

Martin Scorsese, Spielberg, George Lucas et Tarantino considèrent ce film comme un pilier fondateur du cinéma moderne.

Le plan final, où Ethan reste seul sur le seuil de la porte, rejeté du foyer qu’il a sauvé, est devenu l’un des plans les plus célèbres de l’histoire du cinéma. Wayne ferme la porte sur lui-même — littéralement.

Un hommage poignant sera fait par Spielberg dans E.T. (le plan de la silhouette dans l’encadrement lumineux), ou encore par Logan (qui cite explicitement le film).

Wayne, très patriote dans la vie, a accepté de jouer un homme amer, raciste, désillusionné, parce qu’il voulait montrer ce que l’Ouest avait aussi produit de dur et de brisé. Il dira plus tard que ce rôle l’avait profondément marqué, mais aussi épuisé : « Ethan n’est pas un héros. C’est un homme qui n’a plus sa place nulle part. C’est peut-être le rôle le plus vrai que j’aie jamais joué. »

Le nom d’Ethan Edwards est un clin d’œil à Wayne lui-même, né Marion Morrison, mais surnommé par sa famille… "Ethan". Ford savait ce qu’il faisait.

El Dorado (1966)

2 h 06 min. Sortie : 28 juin 1967 (France). Western

Film de Howard Hawks

abscondita a mis 9/10.

Annotation :

El Dorado, c’est presque un remake non officiel de Rio Bravo :

– un shérif usé (Robert Mitchum au lieu de Wayne),

– un ancien flingueur qui revient en ville (Wayne cette fois),

– un jeune tireur rapide (James Caan),

– et un siège de prison avec des hors-la-loi qui veulent libérer un des leurs.

Mais au lieu d’être une redite paresseuse, le film devient un western de vieux lions, où Wayne et Mitchum, cabossés par la vie, transmettent le flambeau avec panache… et pas mal d’autodérision.

Dans ce film, Cole Thornton (Wayne) est blessé à la colonne et souffre d’engourdissements à la main. C’est une manière pour Hawks et Wayne d’assumer l’âge, la fatigue, la déchéance… sans renoncer au style.

Wayne : « Cole est comme moi : il a mal partout, mais il tient debout. »

Sur le tournage, Wayne et Mitchum s’entendaient à merveille. Ils buvaient ensemble après les prises, se lançaient des répliques cinglantes, mais restaient impeccables en action. Mitchum disait : « Avec Duke, c’est simple : tu fais ton boulot, tu la boucles, et tu bois ton whisky. »

Un des meilleurs moments comiques du film : le shérif alcoolique (Mitchum) essaie de marcher droit après une biture… et finit dans un tonneau d’eau. C’est Wayne qui lui crie les ordres, hilare. La scène a été partiellement improvisée, et Hawks l’a gardée telle quelle.

Rio Bravo (1959)

2 h 21 min. Sortie : 21 octobre 1959 (France). Western

Film de Howard Hawks

abscondita a mis 8/10, l'a mis dans ses coups de cœur et a écrit une critique.

Annotation :

Rio Bravo est la réponse directe de Howard Hawks et John Wayne au film Le Train sifflera trois fois (High Noon, 1952), qu’ils détestaient. Dans ce dernier, un shérif supplie la population de l’aider et se retrouve abandonné. Pour Wayne, c’était antipatriotique et lâche. Il voulait un film où le héros n’attend rien de personne, mais fait le job avec dignité et courage, même en étant minoritaire.

Résultat : Rio Bravo, où le shérif Chance refuse l’aide de civils, ne compte que sur un alcoolique repenti (Dean Martin), un vieillard éclopé (Walter Brennan), et un gamin flambeur (Ricky Nelson) pour tenir tête à des tueurs enfermés dans la prison du bled. Un huis clos haletant, drôle, tendu, et très humain.

Hawks et Wayne ont voulu montrer que le courage, c’est aussi aider un ami qui chute, d’où le soin apporté au personnage de Dean Martin, en pleine cure de désintoxication alcoolique — dans la fiction… et un peu dans la réalité.

Le film contient une scène chantée absolument culte : Dean Martin et Ricky Nelson interprètent “My Rifle, My Pony and Me”, pendant que John Wayne écoute, sourire en coin.

Wayne, qui détestait chanter, a accepté la scène à condition de ne jamais pousser une note. Résultat : il regarde, il hoche la tête… et vole la scène sans rien faire.

Sur le tournage, Wayne prend Dean Martin sous son aile, car celui-ci doute de lui-même dans ce rôle plus dramatique. Wayne l’encourage, le défend auprès de Hawks, et dira après : « Il m’a bluffé. C’était pas Frank Sinatra. C’était un acteur. »

Walter Brennan, qui joue Stumpy, le vieux râleur, est le seul acteur à apparaître dans trois générations de westerns : muet, classique, et parlant. Sa complicité avec Wayne est explosive et hilarante. Ford aurait même dit en voyant le film : « C’est Stumpy qui vole la vedette à Duke. »

L'Homme qui tua Liberty Valance (1962)

The Man Who Shot Liberty Valance

2 h 03 min. Sortie : 3 octobre 1962 (France). Western

Film de John Ford

abscondita a mis 8/10.

Annotation :

Dans ce chef-d'œuvre de John Ford, Wayne incarne Tom Doniphon, le cow-boy rude et solitaire qui sauve la ville… mais ne réclame jamais le mérite de son geste, laissant la gloire à un autre. C’est un rôle de transmission, de retrait, de grandeur invisible.

Le film pose cette question : « Faut-il mentir pour qu’une société naisse ? »

Et c’est Tom Doniphon, l’homme de l’ancien monde, qui s’efface pour que le monde nouveau de la loi et de l’ordre (incarné par James Stewart) puisse advenir.

Wayne et James Stewart ne tournaient pas souvent ensemble, et leur style de jeu était très différent. Stewart préparait tout, Wayne improvisait à sa manière.

Mais leur rapport à l’écran fonctionne à merveille, justement parce qu’il met en lumière deux visions de l’Amérique :

– l’une fondée sur la parole, la loi, la démocratie (Stewart),

– l’autre sur l’action, la violence maîtrisée, l’honneur du silence (Wayne).

Malgré le prestige du film, il fut tourné presque entièrement en studio, en noir et blanc. Ford l’assume comme un western théâtral, grave, presque tragique, où l’image dépouillée renforce le message.

Wayne, à l’époque, n’aimait pas le noir et blanc, mais Ford lui imposa ce choix. Résultat : un jeu plus intériorisé, plus sobre que d’habitude. Tom Doniphon est un héros en clair-obscur, à la fois noble et résigné.

Réplique culte – et clé du film : « Quand la légende devient réalité, imprimez la légende. » Cette phrase finale du journaliste enterre la vérité que Wayne a portée seul. Elle est devenue une maxime du cinéma… et de l’histoire américaine.

Beaucoup voient dans Liberty Valance le début du crépuscule de Wayne, même si sa carrière continue. Il y incarne un homme dont le temps est fini, mais qui choisit de laisser la place avec grandeur.

Wayne, des années plus tard : « Tom Doniphon, c’est peut-être moi, si je suis chanceux. »

La Chevauchée fantastique (1939)

Stagecoach

1 h 36 min. Sortie : 24 mai 1939 (France). Western

Film de John Ford

abscondita a mis 8/10, l'a mis dans ses coups de cœur et a écrit une critique.

Annotation :

Premier western parlant de John Ford.

Dans un livre d'entretiens, John Ford raconte à Peter Bogdanovich que le scénariste Frank S. Nugent, avec qui le cinéaste a collaboré sur plusieurs films, notamment La Charge heroique et La Prisonniere du desert, lui a un jour demandé à propos de La Chevauchée fantastique: "Il y a une chose que je ne comprends pas à propos de la poursuite : pourquoi les Indiens n'ont-ils pas tout simplement abattu les chevaux qui tirent la diligence ?" Ce à quoi Ford a malicieusement répondu: "C'est en effet ce qui se serait probablement passé dans la réalité, Frank. Mais dans ce cas, ça aurait été la fin du film, n'est-ce pas ?"

Ce sont des Indiens Navajos, amis de Ford, qui ont joué les Apaches. Ford fait appel à eux dans tous ses films.

L'Homme tranquille (1952)

The Quiet Man

2 h 09 min. Sortie : 7 novembre 1952 (France). Comédie dramatique, Romance

Film de John Ford

abscondita a mis 8/10.

Annotation :

C’est le film que John Ford rêvait de faire depuis 20 ans, mais que les studios jugeaient "non commercial" : trop sentimental, trop irlandais, sans cow-boys ni Indiens. Il faudra le succès de Rio Grande pour que Ford obtienne enfin le feu vert… à condition de reprendre Wayne et Maureen O’Hara au casting.

Le résultat est une œuvre tendre, drôle, poétique, visuellement somptueuse — et un des rôles les plus nuancés de John Wayne, qui joue ici un homme hanté par un passé tragique (il a tué un adversaire sur le ring) et qui veut vivre en paix. Mais en Irlande, la paix se mérite à coups de poing…

La fameuse bagarre finale entre Sean Thornton (Wayne) et son beau-frère Red Will Danaher (Victor McLaglen) dure plus de 10 minutes à l’écran ! Elle a été tournée sur 3 jours, en plein vent, sans doublure, et dans des conditions météorologiques très changeantes (on peut voir la météo passer du soleil à la pluie d’un plan à l’autre).

Wayne dira en riant : « J’ai pris plus de coups dans ce film que dans toute ma carrière de cow-boy. »

Maureen O’Hara et Wayne avaient une complicité explosive, visible à l’écran. Ford, malin, en jouait : il les provoquait chacun de leur côté pour entretenir la tension. Il disait à O’Hara : « Ne te laisse pas intimider par Duke, tu le surpasses de 10 coudées. »

Et à Wayne : « C’est pas parce que t’as de grandes bottes que tu vas gagner cette scène. »

Tourné dans les vrais villages du Connemara, le film regorge de figurants locaux qui parlent parfois le gaélique sans le traduire. Ford, d’origine irlandaise, voulait que le film transpire l’amour de sa terre natale. Wayne, qui ne comprenait pas tout, a fini par admettre : « Je joue Sean, l’Américain paumé. Et franchement, c’est pas du jeu. Je suis vraiment paumé. »

Le film a remporté l’Oscar de la meilleure réalisation (Ford) et de la meilleure photographie. C’est devenu un film culte en Irlande — il y est rediffusé à chaque Saint-Patrick, et la maison de Sean Thornton est encore visitée aujourd’hui comme un lieu de pèlerinage.

Les Cavaliers (1959)

The Horse Soldiers

2 h. Sortie : 30 septembre 1959 (France). Western, Aventure, Romance

Film de John Ford

abscondita a mis 8/10 et a écrit une critique.

Annotation :

C’est l’un des rares films de John Ford consacré à la Guerre de Sécession, avec une approche critique de l’armée du Nord (laquelle est pourtant "du bon côté" historiquement). Wayne y incarne un colonel de l’Union dur et cynique, en mission derrière les lignes confédérées — un homme de principes, mais sans illusions.

Le film est inspiré d’un fait réel, le raid de Grierson, et propose un regard plus amer et nuancé sur la guerre, ses absurdités, et les souffrances civiles qu’elle entraîne.

Ce film a été un cauchemar logistique. John Ford a mal vécu le tournage en Louisiane, les tensions avec la production, et surtout : la mort brutale d’un de ses cascadeurs fétiches, Fred Kennedy, tué en exécutant une cascade à cheval.

Ford en a été profondément affecté et a abrégé le tournage, d'où une fin de film un peu abrupte et un manque de rythme par moments.

Wayne, très ému, déclara : « On a perdu un des nôtres. Et Ford a perdu le cœur de ce film. »

John Ford était à fleur de peau, tyrannique sur le plateau, ce qui entraîna des frictions inhabituelles avec Wayne. Ce dernier supportait mal que Ford l’humilie devant les autres, surtout à propos de son jeu : « Tu fais du John Wayne ! J’ai pas demandé John Wayne, j’ai demandé Marlowe ! »

Wayne, blessé, se replie, mais reste professionnel. Leur relation, bien qu’endurcie par le temps, s’effritera à partir de ce tournage.

Maureen O’Hara n’est pas au casting, mais c’est Constance Towers (qui joue la Sudiste fière et provocante) qui occupe ce rôle féminin fort. La tension amoureuse entre elle et Wayne est écrite dans le modèle classique "je-te-déteste-donc-je-t’aime" très cher à Ford.

À sa sortie, Les Cavaliers fut considéré comme un semi-échec. Mais il est depuis réévalué comme un western de guerre mélancolique et courageux, qui ose montrer le désenchantement, la fatigue morale, et les cicatrices invisibles du combat.

La Piste des géants (1930)

The Big Trail

2 h 05 min. Sortie : 17 juin 1970 (France). Western, Aventure

Film de Raoul Walsh

abscondita a mis 8/10 et a écrit une critique.

Annotation :

« En passant devant le magasin des accessoires, j'aperçus un grand jeune homme aux larges épaules, qui transportait un fauteuil rembourré. Il déchargeait un camion et ne me vit pas. Je le regardai prendre sous son bras un imposant sofa Louis XV comme une plume, tout en attrapant une chaise de l'autre main. Lorsqu'après les avoir déposés, il revint vers le camion, je m'approchai de lui. « Comment t'appelles-tu ? » lui demandais-je. Il m'examina attentivement. « Je vous connais ! C’est vous qui avez mis en scène Au service de la gloire. Mon nom, c’est Morrison ».(…) « Voyons jusqu'à quel point tu veux devenir acteur. Laisse pousser tes cheveux et reviens me voir dans deux semaines »… L'histoire de La Piste des géants était relativement simple, mais il me fallait un éclaireur et un chef de convoi pour conduire un petit groupe de pionniers à travers les plaines. Je parcourus la liste des acteurs disponibles mais aucun d'entre eux ne me satisfaisait.(…) Je fis passer des essais à quelques comédiens possibles, mais Sheehan (le producteur) les refusa tous. C'est alors que je me souvins du jeune footballeur de la U.S.C. Nous n'avions toujours trouvé personne lorsqu'il se présenta. Ses cheveux avaient poussé et je me mis à reprendre espoir. Après qu'on l'eut vêtu d'un pantalon et d'une veste en daim, je le plaçai devant la caméra, et Sheehan, lorsqu'il vit le résultat, me dit d'un air bougon : « Qui est-ce ce type là ? Sait-il monter à cheval ? Où as-tu été le dénicher ? ».(…) Il saisit presque immédiatement ce que j'attendais de lui. Je tenais mon acteur principal ! Il suffisait de lui donner quelques indications. Sheehan le regarda, l'écouta et ronchonna de nouveau : « Il fera l’affaire. Comment s'appelle-t-il déjà ? » « Morrison ». Ce nom par contre ne lui plaisait pas… Je parcourus en esprit les livres d’histoire en m'arrêtant sur le nom des pionniers américains. J'en vins à la Révolution et je me souvins d'un nom qui m'avait toujours plu. Lorsque je le dis à Sheehan, il leva la tête et sourit d'un air entendu comme s'il l'avait pensé lui-même : « Bien sûr ! » Il prit son crayon et lut à haute voix ce qu'il venait d'écrire « Wayne » ; pas Mad Anthony, simplement John. John Wayne. Fais-le entrer. »

— Raoul Walsh, Un demi-siècle à Hollywood, éditions Calmann-Levy

La Charge héroïque (1949)

She Wore a Yellow Ribbon

1 h 43 min. Sortie : 29 septembre 1950 (France). Western

Film de John Ford

abscondita a mis 8/10.

Annotation :

C’est le premier film de la trilogie de la cavalerie de John Ford (avec La Charge héroïque et Rio Grande). Wayne y incarne pour la première fois le Capitaine Kirby York, officier expérimenté, sage, proche de ses hommes – à l’opposé du personnage arrogant et rigide joué par Henry Fonda, le Colonel Thursday.

Ce face-à-face entre Wayne et Fonda est l’un des grands moments de jeu et de tension morale du film : Fonda incarne l’arrogance militaire aveugle, Wayne la lucidité d’un homme de terrain qui respecte les peuples amérindiens. Un film étonnamment critique envers l’armée, sous ses dehors de western classique.

Sur le tournage, John Ford adorait monter les acteurs les uns contre les autres pour faire jaillir des tensions à l’écran. Il ne manquait jamais une occasion d’humilier Wayne en public… tout en déclarant en privé : « C’est le seul qui puisse incarner l’Amérique. »

Wayne, de son côté, disait de Ford qu’il lui devait tout… mais le traitait parfois en privé de "sadique irlandais".

Le personnage de Fonda est une transposition à peine voilée du général Custer, et le massacre final fait écho à Little Big Horn. Ford suggère que les autorités militaires ont caché la vérité sur la défaite pour en faire un récit héroïque. Ce regard critique est très novateur pour un western de 1948 — et Wayne, qui était pourtant patriote et militariste dans la vie, adhère pleinement au projet du film.

Dans certaines scènes, John Wayne porte une veste trop petite — volontairement ! Ford voulait symboliser que York est à l’étroit dans le cadre rigide de l’armée.

Le Retour du proscrit (1941)

The Shepherd of the Hills

1 h 38 min. Sortie : 13 mars 1942 (France). Aventure, Drame, Western

Film de Henry Hathaway

abscondita a mis 8/10.

Annotation :

Ce film est une anomalie dans la carrière de John Wayne à cette époque : il y joue un personnage plus sombre, tourmenté, presque antagoniste, dans une ambiance dramatique et mélancolique, bien loin du héros clair et net auquel on l'associe souvent.

C’est aussi son premier film en Technicolor, ce qui lui permet de toucher un public plus large, alors que la couleur commence à s’imposer. Il joue aux côtés d’Harry Carey, qui était un des acteurs fétiches de John Ford dans les années muettes — et que Wayne admirait profondément.

Young Matt est un personnage en conflit intérieur, rongé par un désir de vengeance, dans un cadre montagnard rude. Wayne joue ici sans sa panoplie habituelle de justicier viril : pas de chapeau de cow-boy, pas de cheval. Il dira plus tard que c’était l’un de ses rôles les plus difficiles, justement parce qu’il sortait de son registre.

Le réalisateur Henry Hathaway ne supportait pas le "jeu" un peu raide de Wayne. Il lui faisait refaire les prises de nombreuses fois, criant : « Tu ne joues pas John Wayne, tu joues un personnage ! » Wayne, vexé, s’est appliqué… et le résultat est un jeu plus subtil que d’habitude, encore peu remarqué à l’époque.

Ce film est souvent cité par les critiques comme un des premiers à montrer que Wayne pouvait être un acteur dramatique solide, pas seulement un cow-boy monolithique. Un avant-goût de ses performances plus complexes dans La Prisonnière du désert ou True Grit.