James Douglas Morrison, fils d’amiral et malgré sa courte existence (club des 27 oblige), a connu plusieurs incarnations : gueule d’ange, sex-symbol, shaman électrique, chanteur sinatraesque (sinatraïen ?) sur le retour, poète maudit, bluesman alcoolique et ventripotent, jardinier du Luxembourg. Physiquement, il est passé d’Apollon à Zeus en passant par Dionysos.

Le groupe en lui-même est idiosyncratique : un guitariste adepte du flamenco qui joue aux doigts, un batteur jazz de marching band et un claviériste R’n’B. Merde, j’ai oublié le bassiste. Il est où le bassiste ? Nulle part. Le bassiste, c’est la main gauche de Ray Manzarek, véritable automate doué d’une vie propre, indépendante du reste de sa personne. Voilà. Et tout ce que joue Ray est donc de sa seule main droite… Cela impose le respect. Ces trois là se rencontrent lors d’une conférence sur la méditation. La suite est entrée dans l’histoire. Cette singulière configuration (guitare/batterie/orgue) ainsi que leurs background et sensibilité respectifs donnent au groupe ce son si particulier, à la fois totalement rock et si original. Ils tissent une solide dentelle sonore que l’araigne Jimbo peut arpenter à son aise à la recherche des victimes consentantes que nous sommes.

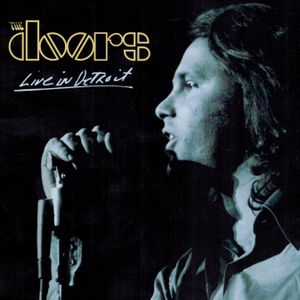

Ce live documente la dernière tournée du groupe après la sortie de Morrison Hotel. C’est un des plus longs enregistrés. Il faut dire qu’il a des cartouches en réserve. Le concert était prévu pour se terminer avant minuit. À une heure du matin, le groupe est encore sur scène. Par représailles, il sera banni de la Cobo Arena.

Le groupe ouvre le bal avec une rafale de titres rock-blues rentre dedans, histoire de mettre tout le monde d’accord.

Dead cats dead rats / Break oh through : Cite moi un autre groupe qui, pour son premier single, pour la première chanson de son premier album, te sort une chanson en mode éolien qui débute par un rythme bossa-nova, qui s’autocensure sur le refrain (She gets à la place de She gets high) et qui finit par se transformer au fil des concerts en Dead Cats Dead Rats qui fait rimer rats avec aristocrat et crap (du brun comme on dit chez moi).

Whiskey bar : Cite moi un autre groupe qui fait une reprise de Kurt Weill sur son premier album en y incluant une partie jouée au Marxophone.

Backdoor man (oui, c’est cochon et dans les deux sens du terme, s’il vous plaît)

Five to one : En passant, le groupe invente presque le heavy metal avec ce riff débile et doomesque.

Roadhouse blues : Boogie blues de bikers de l’enfer qui à l’époque est sortie en face B d’un single.

You make real : La face A du susdit single.

Ship of fools : Ici, le combo nous donne sa version d’une musique de bar à cocktail jazzy destroy.

When the music is over : Premier plat de résistance du répertoire du groupe. Deuxième « plus de 8000 » du groupe après The End. Chaos sonore, orgie musicale, opéra foutraque pour quatuor électrique, quatorze (14 !) minutes de maelstrom poétique et dionysiaque. Quand quatre musiciens se trouvent à ce point connectés et ne faire qu’un, ils offrent au genre humain ce monument, digne d’être classé au patrimoine mondial de l’humanité. C’est beau, c’est grand, c’est historique.

Pour l’anecdote, ce morceau existait avant même qu’ils aient le moindre contact avec l’industrie du disque. Pour l’enregistrement, Jimbo est introuvable, sans doute à cuver dans quelques bouges infâmes du downtown Los Angeles. Alors, à trois, ils l’enregistrent, avec Morrison dans leur tête en fil conducteur. Quand le bonhomme réapparaît, il enregistre sa voix en une seule prise. Touchés par la grâce, il n’y a pas d’autres mots.

Autre anecdote, c’est en entendant un gérant de club disant : « When the music's over, turn out the lights » que le morceau a commencé à germer dans l’esprit torturé de nos quatre zigotos.

Trou normand : People get ready de Curtis Mayfield

« People get ready. There's a train a-coming. » En effet et ce train s’appelle :

Mystery train : popularisé par le king himself, le groupe prend son élan pour la bête toute de fonte et d’acier. Une fois lancée, plus rien ne pourra l’arrêter. Tout ça passe à la moulinette Doors. C’est quand-même un groupe qui semble capable de reprendre n’importe quoi et de se l’approprier de façon à ce que cela sonne doorsien (doorsal ?).

Crossroads : Tout cela est d’une logique sans faille. On finit par arriver au crossroad.

Avec ces trois reprises façon medley, le groupe réussit l’exploit de fabriquer une « nouvelle » chanson fleuve, ici et là titrée Black Train Song.

Carol : cette fois c’est du Chuck Berry.

Deuxième plat de résistance : Light my fire. On a ici droit à de longs développements de la part de Ray et Robby. Quand on aime les Doors et leur son, on ne peut que apprécier cela. Le groupe des Doors, c’est certes Jim en figure de proue mais c’est aussi un trio d’instrumentistes hors catégorie qui, sur une base harmonique digne d’un collégien (Lam – Fa#m), peuvent jouer des plombes sans jamais être ennuyant. Au milieu du morceau, Jim prévient le public que cela n’est pas la fin du concert mais juste un entracte. Ce soir, les portes sont grandes ouvertes.

Jimbo invite ensuite John Sebastian à monter sur scène, artiste folk rock, qui doit en outre se trouver un harmonica dans la foule (et dans la bonne tonalité s’il vous plaît).

Been down so long : Seul titre joué de l’ultime album à venir LA Woman, long blues torturé d’une âme déjà usée et fatiguée par les excès.

Love hides : poème vaguement mis en musique et qui n’aura pas connu le privilège d’être gravé sur un disque studio par le groupe.

Mean mustard blues, Carol, Close to you, Im a king bee (John Sebastian à la six cordes) : Avec Ray au chant. Jim en profite pour s’en griller une backstage. Quel autre groupe peut faire ça ? Le chanteur se casse et c’est la claviériste qui tient la baraque. Jim aurait-il la colique ?

Rock me baby / Heartbreak hotel : le groupe ralentie pour le retour du roi lézard et rock me baby devient blues me baby.

Le nombre de reprises sur cet enregistrement est assez exceptionnel pour un groupe disposant d’un tel répertoire. Cela en dit long. Le grouper préfère jouer ces standards que leurs propres compostions, cela montre une certaine humilité.

Troisième et dernier plat de résistance : The end, la bien nommée. A ce stade, le chroniqueur n’en peut plus. Il frise la combustion spontanée à chaque coup de cymbale. On a beaucoup glosé et écrit sur ce morceau séminal, primordial et métaphysique. Nous dirons peut-être une autre fois ce que nous en pensons mais là, vraiment, désolé mais nous sommes cuits.

Voilà, deux heures et quinze minutes plus tard, tu peux rentrer chez toi et te coucher. Demain, il faut aller travailler.