Il arrive parfois qu’un compositeur trouve, presque par accident, la forme exacte dont un film a besoin. Predator est de ceux-là. Alan Silvestri, alors encore propulsé par l’élan de Retour vers le futur, se retrouve plongé dans un univers radicalement différent : une jungle moite, carnivore, saturée de silence, de tension et d’ombres. De cet environnement hostile, il tire une bande originale qui ne cherche ni la séduction mélodique ni la flamboyance orchestrale, mais une énergie brute, primitive, presque animale. Et c’est précisément cette orientation qui fait de Predator l’un de ses travaux les plus singuliers.

Ce qui frappe d’emblée, c’est l’écriture rythmique. Silvestri bâtit sa partition sur un entrelacs de motifs percussifs syncopés, de bois agressifs et de cuivres claquants. L’ensemble repose sur une logique presque militaire : ostinatos nerveux, accentuations décalées, ruptures soudaines. Contrairement aux orchestrations plus lyriques qu’il développera par la suite, ici tout est nerveux, anguleux, prêt à bondir. La musique avance comme une bête traquée — haletante, mais méthodique.

La section de percussions — caisse claire, toms, blocs de bois, cymbales subtilement étouffées — agit comme un moteur implacable. Silvestri n’utilise pas la percussion pour décorer : il en fait la véritable ossature dramatique du film. Chaque attaque instrumentale semble répondre à un craquement de branche, à un souffle dans la végétation, à l’ombre de la créature qui rôde. Dans cette partition, le silence est une menace et le rythme une arme. Là où John Williams ou Jerry Goldsmith auraient peut-être choisi le contrepoint ou la chromatique, Silvestri adopte une approche presque tribale, épurée et obsédante.

L’orchestre, de son côté, est traité comme un organisme instable. Les cordes procèdent par glissandi, par notes tenues qui se contractent, par clusters qui montent en intensité. Les cuivres, eux, n’émettent pas des lignes lyriques mais des attaques brèves, des coups secs, des gerbes de dissonances contrôlées. Cette écriture volontairement rugueuse s’inscrit dans une lignée qui va de certaines expérimentations du milieu du XXᵉ siècle à l’évidence narrative du cinéma d’action : une musique qui cherche l’effet psychophysiologique avant la beauté formelle.

Pourtant, malgré cette orientation sonore abrasive, Silvestri conserve un sens aigu de la narration musicale. Le motif principal, identifiable par sa progression ascendante nerveuse doublée d’un ostinato syncopé, n’est pas conçu pour être beau, mais pour être fonctionnel. Il propulse l’action, soutient le suspense, redouble l’urgence. Il est l’empreinte sonore d’une chasse ; son efficacité tient à sa sécheresse même : pas de mélodie expansive, mais une signature rythmique implacable.

Il faut aussi souligner l’usage de l’extrême grave. Contrebasses, bassons, trombones et cors forment un socle tectonique, une masse qui pèse sur la dramaturgie et confère au film sa dimension oppressante. Silvestri laisse souvent l’harmonie s’enliser dans des zones sans résolution, générant une tension maintenue — un choix esthétique qui mime l’impossibilité de fuir la jungle. Cette stagnation harmonique est voulue : elle installe un état et l’alimente plutôt qu’elle ne le résout.

Le score reste essentiellement orchestral, mais il n’est pas dénué de traitements : ponctuellement, Silvestri recourt à des effets de son, à des traitements électro-percussifs et à des techniques de studio qui renforcent l’atmosphère. Ces touches modernes ne dénaturent pas l’ossature symphonique ; elles la complètent en accentuant la dimension organique et physique du son. L’enregistrement de studio, travaillé dans le détail, contribue à faire du matériau orchestral une matière presque tactile.

Il existe, néanmoins, des limites. Certaines transitions paraissent abruptes, comme si l’articulation entre blocs sonores avait parfois été sacrifiée au profit du surgissement dramatique. Par moments, l’intensité percussive frôle l’illustration, alors qu’un silence ou un retrait dynamique aurait creusé davantage la peur. De même, les rares tentatives de lyrisme héroïque manquent d’amplitude thématique : Silvestri privilégie la puissance immédiate plutôt que la construction mélodique longue. Ces failles n’annulent pas la pertinence du projet ; elles soulignent son exigence : concevoir une musique qui ne rassure jamais.

Sur le plan de l’héritage, Predator a été déterminante. Ses ostinatos syncopés, ses attaques percussives et son maniement agressif des cuivres ont inspiré nombre de compositeurs de la génération suivante, et ses procédés rythmiques se retrouvent encore dans la musique d’action contemporaine. Pourtant, peu ont su conserver l’équilibre fragile inventé par Silvestri : une rigueur rythmique tenue à la limite du chaos, faisant de l’orchestre un être vivant, à l’affût.

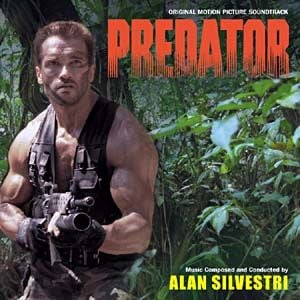

La parution commerciale du score a par ailleurs connu un parcours éditorial discret : si certains disques et éditions ont rendu la musique accessible au public, l’attention pour l’album s’est construite davantage par la force du film et par des rééditions successives que par une mise en avant immédiate à la sortie. Cette circulation discographique tardive n’a en rien entamé la réputation de la partition : au contraire, elle a contribué à forger son statut de référence culte.

La partition de Predator n’est pas un bijou de mélodie : c’est une arme. Silvestri n’y recherche pas la beauté, il forge l’angoisse — il fait de l’orchestre un prédateur lui-même, tendu, affûté, prêt à bondir. Là où la plupart des scores veulent consoler ou exalter, celui-ci traque et mord ; il impose une grammaire rythmique et orchestrale qui restera comme une référence pour tout ce que le cinéma d’action a tenté ensuite d’exprimer en termes de tension et de corps sonore. Ce n’est pas une musique que l’on fredonne, c’est une musique qui vous colle au souffle — et qui, par son caractère brut et déterminé, a durablement redéfini la manière de composer la menace.