Pourquoi celui-ci ?

J’entends déjà cette question turlupiner ton esprit vaguement embué par quelques litres de rosé languedocien. Pourquoi spécialement ce Ragged Glory ?

Cet album à la jonction des décennies, planté au beau milieu de la gigantesque discographie du Loner. Alors tu vas m’dire : « Mais mec, des chefs-d’œuvre, avant 1990, tonton Neil, il en a tricoté des dizaines ! »

Pour sûr, frérot, pour sûr !

Certes, on aurait pu s’attarder sur les débuts de carrière du Canadien. D’un premier album tâtonnant, où Neil Young semble chercher la formule d’un son qui lui serait propre, afin d’exorciser un après–Buffalo Springfield encore douloureux. Un premier album hybride, coincé entre la folk californienne et le country-rock embryonnaire, qui porte déjà sa patte.

On aurait pu s’attarder sur le séminal deuxième album Everybody Knows This Is Nowhere, qui va forger la légende et l’esthétique musicale youngienne à base de riffs rock abrasifs, de douceurs folk et de morceaux lancinants qui s’étirent dangereusement, et dont la guitare de Neil vient griffer jusqu’au sang.

Le sacro-saint Harvest, évidemment — pourquoi pas le plus gros succès du Canadien, tu m’diras ? L’album qui a révélé Young aux yeux du monde entier, véritable écrin où les bijoux du Loner, finement ciselés, brillent d’une perfection presque surnaturelle.

Ou encore la ténébreuse Ditch Trilogy ? Time Fades Away ? On the Beach ? Tonight’s the Night ? Cette triplette noire comme l’encre, gravée entre 1973 et 1975. Il aurait été facile de piocher dans cette trilogie cafardeuse qui va forger, à grands coups de blues obsédant et de folksongs tristes comme la pluie, la légende du Canadien. Une série d’albums sombres comme un putain de ciel de Cornouailles, qui suintent la dépression, la tristesse et la mort.

J’aurais pu également, pour me marrer, piocher dans la douloureuse époque Geffen et accabler mon pauvre Neil avec une analyse moqueuse de l’abominable Landing on Water. J’aurais pu m’amuser de cette décennie 80 qui a vu tant d’immenses artistes sombrer dans les expérimentations stériles et tomber dans la machine à broyer MTV, cette marmite cannibale qui allait bouillir et désosser les grands patrons du rock 70’s. Des eighties où le Loner s’est perdu en vaines tentatives de réinvention. Se laissant pousser la banane gominée qui frisait la demi-molle avec le très rockabilly et un peu mollasson Everybody’s Rockin’, ou lorsqu’il s’affublait d’un masque pré–Daft Punk sur l’étrange et précurseur album électro Trans. Un disque gavé d’effets électroniques et de tests de vocoder encore balbutiants.

Après le réussi This Note’s for You en 1988 et le moins réussi Freedom de 1989, Young parvient à s’accrocher aux branches et remonte doucement le fil des ans pour arriver, en toute discrétion, jusqu’à l’an de grâce 1990. Les difficiles années 80 se terminent, Young s’extirpe enfin de sa décennie chaotique et compte bien remettre les pendules du rock’n’roll à l’heure. Après les tâtonnements rockabilly ou électro aux contours assez mal définis, le Loner veut retourner aux racines — les racines tordues et urticantes d’un rock’n’roll sans fard, sans vocoder ni pedal steel.

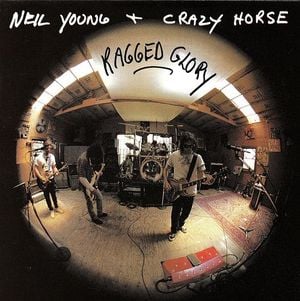

C’est, perdu dans les collines de Californie du Nord, dans son Broken Arrow Ranch, qu’il va convoquer ses compagnons de toujours — le sauvage Crazy Horse — pour venir passer quelques semaines avec lui. Enfermés dans la grange/studio du ranch, Billy Talbot à la basse, Ralph Molina à la batterie, Frank “Poncho” Sampedro à la guitare rythmique et Neil vont s’offrir un jam monumental au coin du feu. Un bœuf électrique tonitruant qui va rebattre les cartes du rock pour les quinze piges à venir. Tapis persan usé comme un vieux jean sur les planches vermoulues du “studio”, pédaliers d’effets jonchant le sol poussiéreux de la grange du Broken Arrow et amplis poussés à fond les ballons : c’est dans l’urgence et la spontanéité que Young veut enregistrer son nouvel album. Sortir de la réflexion et du concept qui avaient quelque peu sclérosé sa créativité - pourtant toujours débordante - et laisser rugir les amplis dans une transe tribale, une ode libre et anarchique offerte au dieu Électricité.

Young veut revenir aux racines du rock, SES racines rock ! Retrouver la pureté du décibel en liberté, sans contrainte de durée, de concept ou de format. On connaît la capacité, l’appétence et - surtout - le talent de Neil pour investir pleinement les styles et les genres. Country, folk ou rock’n’roll, le Loner peaufine son Americana, cisèle ses influences, trempant sa guitare dans toutes les marmites des musiques traditionnelles américaines. Mais il y a chez Young, depuis toujours, dans sa fibre rock’n’roll, ce sens de la distorsion, cette prédilection pour la dissonance et la fausse note assumée, qui le rapproche presque naturellement du mouvement punk. Bien avant l’hommage appuyé à Johnny Rotten dans le très beau titre Hey Hey, My My du rugueux Rust Never Sleeps, on pouvait déceler — dans le séminal Everybody Knows This Is Nowhere notamment — les aspérités et les arêtes tranchantes proposées par le rock du Canadien. On décelait ici et là, dans les explosions électriques d’un Down by the River ou les stridences folles et abrasives des solos interminables de Cowgirl in the Sand, quelque chose de profondément accidenté et de viscéral. Ce n’est finalement que le retour aux sources du rock youngien qui se joue dans la vieille grange du Broken Arrow Ranch.

Les lampes des amplis chauffent, les instruments s’accordent, les musiciens s’installent en cercle, se font face comme des gladiateurs prêts à entrer dans l’arène surchauffée. Dès les premiers accords, les vieilles planches de la grange semblent vibrer sous les chaussures des quatre hommes, la poussière s’élève de terre et vient toucher la Gretsch White Falcon et la vieille Gibson Old Black du Loner, donnant ce grain brut, ce son sale, granuleux, plein d’âpreté. Ce son crade et échevelé comme un putain de grattoir de boîte d’allumettes qui vient enflammer la cibiche rock’n’roll. Cette vibration tellurique qui va venir ouvrir la voie d’un rock 90’s qui n’attendait que cette étincelle pour enflammer sa torche et enfin trouver la voie à suivre. Car cet album, ce simple jam électrique entre potes autour du feu de camp, va filer du grain à moudre aux rockeurs en herbe, à l’invasion grunge qui s’apprête à déferler sur le monde.

C’est par un pied de nez, une blague potache, que le Loner va débuter son album. Country Home convoque les bases rythmiques de la country song et les détourne avec jubilation dans un mid-tempo lancinant, et fait de ce thème roots de “retour aux racines” un véritable désir d’expurger toutes fioritures, de ne laisser que le rock, nu et sans artifices. C’est ensuite la folk que convie Neil avec ce White Line, coécrit avec Stephen Stills dans les années 70, une folk qu’il sature, qu’il envoie au bûcher électrique, attendant patiemment de récupérer, au milieu des cendres refroidies du genre, le diamant de rock brut qui sommeillait dans ces accords apaisés. Le ménage fait, la maison bien rangée, la country dans le placard et la folk dans le tiroir du bas, Neil peut alors étaler son rock’n’roll dans toute la casbah et foutre un bordel de tous les diables sans risquer de casse. F!#in’ Up étrenne ce rock tout neuf, sorti de l’œuf : fini le télescopage des styles, Young envoie la purée électrique et s’essuie directement aux rideaux. Un morceau rageur, sans concessions. Un solo gavé de stridences folles qui tente de s’échapper comme il le peut des griffes acérées des énormes riffs de guitare qui bouffent littéralement le titre. Le Canadien va laisser s’écrouler la chanson durant plus d’une minute sous une tonne de larsens, comme la signature sonore d’une véritable renaissance rock. Les morceaux longs - ces titres-signatures du rock youngien, ces jams pleins d’électricité que le Canadien se plaît à dilater à l’extrême - sont bien présents et viennent griffer l’album jusqu’au sang. Trois titres, trois voyages d’une dizaine de minutes dans les tréfonds d’un rock crade comme un peigne, sans retouches ni overdubs. Un rock’n’roll plein de larsens, de distorsions et de réverbérations naturelles que le Loner laisse volontairement s’exprimer, comme pour atteindre une sorte d’imperfection salutaire. Over and Over, Love to Burn et Love and Only Love viennent réaffirmer la puissance électrique d’un Neil Young assoupi par des eighties neurasthéniques.

Mais au-delà de ce réveil salvateur, c’est tout un genre qui va trembler sous les coups de médiator du Loner. C’est à une revitalisation que l’on assiste. La jeune génération va s’emparer de cette esthétique sonore en saturant les guitares jusqu’à l’overdose, en trempant le son dans une boue électrique épaisse et malodorante. Si le rock de Young, son originalité sonore, va marquer le mouvement grunge, c’est également la carrière et l’attitude intransigeante du Loner qui vont inspirer les bad boys de Seattle. Ses batailles contre les maisons de disques, tel un Don Quichotte hirsute contre les moulins à vent de l’industrie, et une méfiance quasi maladive envers le show-business, son goût pour l’improvisation ou encore cette authenticité totale dans la vie comme dans ses disques ont fini d’asseoir Young comme la référence ultime de ce nouveau mouvement. Les passerelles entre eux ont été nombreuses, fructueuses et parfois dramatiques. On se souvient de la lettre d’adieu de Kurt Cobain où le blondinet de Seattle écrit, au milieu des larmes : “It’s better to burn out than to fade away.”, citant Hey Hey, My My du Loner avant de se faire péter la caboche au fusil de chasse. Les connexions entre Neil et le grunge sont - fort heureusement - plus riches et créatives, avec notamment la tournée tonitruante de Young et de Sonic Youth au début des 90’s, ou encore sa splendide collaboration avec Pearl Jam sur le très grunge Mirror Ball en 1995. En pleine explosion du rock “indé”, la nouvelle génération tourne la page d’un rock 80’s aseptisé et “MTVisé” et trouve dans cet album, grunge avant l’heure, ce mélange de brutalité et d’émotion, cette violence sonore radicale et cette vulnérabilité de la fausse note, de la voix qui se brise.

Sorti un an avant Nevermind (Nirvana) et Ten (Pearl Jam), Ragged Glory fit l’effet d’une déflagration dans la scène rock alternative américaine. Outre la place capitale, charnière, qu’il occupe dans la revitalisation du rock des 90’s, Ragged Glory s’impose également comme une œuvre pivot dans la carrière de Young. Oubliées les expérimentations bizarres et le tâtonnement stylistique : c’est à la fois un retour aux riches sources électriques du Loner et une affirmation pleine de bruit et de fureur de sa liberté artistique. Brut, vibrant, sans concessions, l’album, noyé dans la brume électrique, parvient à capturer l’essence même de Neil et de son Crazy Horse. Cette salutaire imperfection qui laisse entrevoir, derrière les arêtes trop saillantes, la beauté encore non révélée. Ce genre d’accident bienvenu annonçant la nouveauté derrière le chaos. Cette “Gloire en lambeaux” qui fait de ces oripeaux surannés et déchirés le costume idéal pour la nouvelle génération. Ou quand tu te rends compte que, finalement, ton grand-père était bien mieux fringué que toi.

Alors pourquoi celui-ci plutôt qu’un autre ? Sérieux ? T’as toujours pas pigé ?