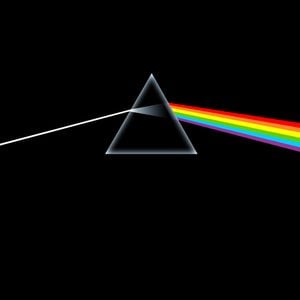

The Dark Side of the Moon de Pink Floyd est l’un de ces rares disques qui, par la conjonction de l’intention conceptuelle et de l’excellence technique, transcende son statut d’objet pop pour s’établir comme œuvre d’art totale. Paru en 1973, cet album — huitième dans la discographie officielle du groupe — manifeste une cohérence organique rarement atteinte : la forme musicale épouse ici la réflexion philosophique, et chaque détail sonore participe à une dramaturgie existentielle qui interroge le temps, la folie, l’argent et la mort. L’architecture de l’album se conçoit comme une suite continue, où motifs, textures et dispositifs de production reviennent, se transforment et se répondent, garantissant à l’ensemble une unité thématique et une progression dramatique d’une rare intelligence.

Sur le plan harmonicotonal, l’album s’appuie sur des progressions qui privilégient l’ambiguïté et la suspension : accords enrichis (neuvièmes, onzièmes), quartes empilées et renversements modulaires installent une atmosphère flottante, propre à traduire musicalement l’incertitude et la mélancolie. Le recours fréquent aux résolutions retardées et aux cadences ouvertes évite la clôture facile et maintient l’auditeur dans un état d’attente propice à la méditation. L’écriture de Richard Wright, tant au piano qu’aux synthétiseurs, illustre cette démarche : ses voicings, souvent construits en empilements de quartes ou en voicings modalement colorés, naviguent entre la délicatesse impressionniste et la densité harmonique du jazz modal, apportant à la palette sonore des couleurs à la fois classiques et modernes.

La rythmique, loin d’être un simple support, est constitutive du sens. Nick Mason module les dynamiques avec une économie de moyens qui s’avère dramaturgique : l’introduction percussive de « Time », faite d’un jeu sur toms et d’un montage d’horloges, matérialise l’écoulement et la violence du temps, tandis que la métrique assymétrique de « Money » (mesure en 7/4) devient métaphore rythmique d’un monde désaxé par la cupidité. Les transitions métriques, notamment le passage de 7/4 à 4/4 lors du développement central de « Money », sont utilisées non comme effets gratuits mais comme éléments narratifs, instaurant une oscillation entre instabilité et façade d’équilibre.

La ligne de basse de Roger Waters est, dans cet album, exemplaire d’économie expressive : elle sculpte la colonne vertébrale harmonique et rythmique, alternant ostinati insistants et phrasés plus lyriques, et s’articule avec les espaces laissés par la production pour faire respirer les nappes synthétiques et les interventions vocales. Waters, par son sens du motif, contribue à la lisibilité thématique : ses figures récurrentes créent des repères qui structurent l’écoute et renforcent l’effet cyclique voulu par l’œuvre.

C’est cependant dans la maîtrise du timbre et de l’espace que l’album atteint une dimension presque architecturale. Sous la direction d’Alan Parsons en tant qu’ingénieur du son et grâce à l’usage raffiné du multitrack analogique, Pink Floyd élabore une spatialisation ambitieuse : panoramiques travaillés, réverbes calibrées, delays synchronisés et jeux de filtrage constituent une mise en scène sonore qui anticipe nombre de pratiques de production modernes. Les synthétiseurs (EMS VCS3, ARP et séquenceurs analogiques) sont employés non comme gadgets, mais comme instruments de modulation texturale ; « On the Run » illustre à la perfection l’emploi de séquences ostinées et de synthèse modulée pour traduire la perception accélérée et anxieuse du voyage. Richard Wright y arrime ses patches synthétiques à des choix de timbre réfléchis, ménageant des harmoniques subtiles et des enveloppes qui dialoguent avec la matière sonore organique.

La voix de David Gilmour a ici un rôle d’équilibriste : son timbre clair, posé et puissamment expressif traverse la densité orchestrale sans se laisser écraser. Son phrasé, maîtrisé, privilégie la justesse expressive à l’effet démonstratif ; il sait investir les silences, allonger les finales et laisser vibrer les résonances, ce qui confère à ses interventions une forte charge affective. L’archétype de cette union entre technique et émotion se trouve dans « The Great Gig in the Sky », où l’interprétation vocale de Clare Torry, improvisée et intensément corporelle, transforme la pièce en un cri lyrique : moins une démonstration vocale qu’un jaillissement de souffle qui rend palpable la confrontation à la finitude.

La production elle-même mérite un éloge détaillé : le mixage distribue les événements sonores sur un plan tridimensionnel, les fréquences graves sont sculptées avec une précision qui évite l’emballement tout en restituant une assise charnue, et les hauts médiums reçoivent un traitement de clarté qui garantit l’intelligibilité des voix parlées, éléments dramaturgiques à part entière. Les inserts parlés — extraits d’interviews, samples de conversation — ne sont pas de simples curiosités ; insérés en tant que micro-événements, ils ponctuent la narration et humanisent la trame thématique. Le soin apporté aux fondus, aux croisements timbriques et aux enveloppes amplitude constitue une leçon de production : l’album s’écoute autant avec l’oreille analytique que comme expérience immersive.

Sur le plan formel, l’album travaille la circularité : le battement de cœur qui amorce la pièce et qui la clôt la rend circulaire, métaphore musicale de la condition humaine, et les motifs thématiques qui reviennent sous des éclairages différents instaurent un réseau de renvois internes qui enrichit la cohérence conceptuelle. Cette démarche rappelle la technique du leitmotiv propre aux formes symphoniques, transposée ici dans le langage du rock. Ainsi, l’œuvre exige une écoute intégrale ; elle se dérobe à la consommation morcelée et gagne à être approchée comme un objet unifié.

Les critiques que l’on peut adresser à l’album tiennent davantage du prisme esthétique que d’un réel défaut d’exécution : sa perfection formelle peut être perçue comme une certaine froideur, un contrôle si serré qu’il laisse moins de place à la spontaneité brutale. Mais cette rigueur est aussi ce qui permet au disque d’atteindre une densité expressive exceptionnelle : la maîtrise sert l’émotion au lieu de la neutraliser. En outre, la nature conceptuelle du projet peut rebuter les auditeurs en quête de formats chansonniers découpés ; pourtant, c’est précisément ce tissu continu qui confère à l’œuvre sa force de traction narrative.

Cinquante ans après sa sortie, The Dark Side of the Moon demeure un objet d’étude et d’émerveillement technique et esthétique. Il a élevé le studio au rang d’instrument, réinventé la relation entre forme et contenu dans la musique populaire et démontré que la pop pouvait rivaliser en sophistication avec les grandes formes savantes. Plus qu’un simple sommet du rock progressif, il est une leçon de composition, d’arrangement et de production — un manifeste sonore qui continue d’inspirer ingénieurs, compositeurs et auditeurs. Rares sont les œuvres capables de conjuguer à ce point exigence technique et densité humaine : Pink Floyd a, avec cet album, inscrit une preuve tangible que la musique peut atteindre une forme de perfection architecturale sans renoncer à l’âme.