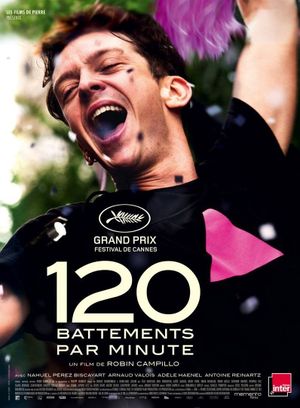

Charmant toutes les critiques et le jury à la compétition officielle de Cannes 2017, 120 Battements par minute enchante également le public à en croire les avis sur internet. Mais il faut admettre que la portée socio-politique est passée largement devant la qualité intrinsèque du film qui, en qualité de cinéma, n'enchante guère. Voici l'analyse filmique...

(Attention cet avis peut ne pas être partagé par la majorité et ne le sera sûrement pas)

Replaçons-nous la mise en scène de Robin Campillo, qui n'en est qu'à son troisième long métrage après Les Revenants et Eastern Boys, "accalmique" et cherchant ses distances. Les cadres de profil resserré d'Olivier Rabourdin et le jeune acteur russe, dont personne ne retiendra son prénom -malgré son césar du meilleur espoir-, fonctionne pour la plupart, mais l'impression bien que positive de ce film est (encore) "où a-t-il voulu en venir ?" Une histoire sexuelle entre un quinquagénaire et un prostitué étranger adolescent qui se termine en adoption et relation paternaliste, la pilule est passé non sans gène dans le gosier. Non par le contenu, même si la question du politiquement correcte ne se pose pas, tous les sujets peuvent-ils être racontés? La réponse, oui. Mais de sa forme, à rebours permanent comme si on n'était jamais dans le présent. Ne réussissant que difficilement à atteindre des sommets d'émotions tant les cadres ou la photo manquent d'ampleur. Les intérieurs étaient relativement fades et seuls les dialogues rehaussaient la qualité poétique d'un film traitant de l'homosexualité frontalement (comme unique et seule intrigue) et bénéficiant d'une visibilité nationale sur quasi l'ensemble du territoire. La question n'étant pas poésie or not poésie, mais fonctionne-t-il? Les ingrédients en quantité nécessaire ne suffisent pas, il faut également qu'il soit de bonne qualité. On est tous réceptif ensuite de manière différente, bien que statuer d'un mouvement de caméra propre et fluide relève de la toute objectivité... Ne mettons pas de l'huile inutile sur le feu.

Robin Campillo est donc un excellent scénariste, formé à l'IDHEC où il a rencontré Laurent Cantet avec qui il collabore toujours. Qu'en est-il de ses qualité de réalisateur ? Quel son style si tant est qu'il en ait un ? Où veut-nous (trans)porter? Le film démarre sur un habile jeu de montage entre une scène d'action du groupe Act-up lors d'une conférence animée par des lobbyistes pharmaceutiques exposant leurs statistiques sur les personnes atteintes du sida et les comptes à rendre au sein même de ce groupe en Réunion Général en amphi. La présidente Adèle Haenele en étudiante engagée commence par ce qui va finir par être son leitmotiv jusqu'à la fin en ces mots "J'aimerais revenir sur..." Son personnage est flou et se limite à son orientation sexuelle, tout comme tous les personnages secondaires sont limités à des caractéristiques sommes toutes superficielles. Puis apparaît un nouvel arrivant Nathan curieux, mais réduit à son physique en effet ravageur. Le personnage de Sean se lève du fond de la salle, revendicatif et efféminé. En termes de représentations, les épaisseurs sont minces. On assiste, médusé par ces débats certes, mais très vite ennuyé, comme par un cours magistral qui n'en finit plus, tant ces séquences dans le même amphi sont nombreuses, longues et assez mal filmées. Toujours de semi-biais ou d'épaule arrière, on se surprend également à voir le déplacement dans le champ contre champ, les dialogues intimes étirés en gros plan ne captant que difficilement notre attention. Par la suite du film, le personnage de Nathan se révèle aussi peu charismatique qu'une huître alors que Sean captive par son implication plus franche. C'est à partir du retour en métro que le leurre s'affiche. On reconnaît la portion de la 3bis bloquée pour les tournages, entièrement souterraines, et pourtant on assiste à un coucher de soleil sur la seine et des façades d'immeubles en fin de journée. Retour sur la vitre reflétant le paysage défilant de la rame en marche, mais l'effet spécial résiste à la rétine et le monologue de Sean est interminablement niais tandis qu'un silence règne aux alentours. Toute la scène crie "superficialité". Et il en est de même par la suite. On est au début des années 90 à en croire la Zap (l'action coup d'éclat, le terme n'est jamais employé pourtant véridique) contre le laboratoire qui refuse de diffuser les résultats des essais de son anti-protéase. Cette action a eu lieu en 1992, mais les intérieurs, habits et matériels ne correspondent guère à cette décennie. Les extérieurs jour sont peau de chagrin et on est confiné soit dans une chambre à la pénombre bleutée, assistant à ces deux jeunes amants faisant l'amour, soit en amphi, soit en boîte de nuit filmé serré pour minimiser les figurants ou bien le lieu même, soit en amphi, soit en chambre d’hôpital, soit en appartement exigu... Lorsqu'on peut respirer enfin, la parade confettis cadré toujours de tel sorte à éviter les hors champ sans doute par économie est en ralenti où le son est travaillé pour isoler le personnage de Nathan distribuant des tracts. Suspension pesante. Ou encore une plage en Normandie filmée uniquement en plan d'ensemble. Mais pour en revenir au corps masculin, contrairement à Guiraudie qui arrivait à sublimer les courbes ou assumer le grivois et l'obscène dans L'Inconnu du lac, Campillo n'affirme jamais son propos de peur de choquer peut-être, mais la prudence nous fait le même effet qu'un chat qui miaule à une porte et refuse de sortir, à la fin on se lasse et retourne à notre occupation première. On atteint une certaine vérité chez le premier alors qu'on effleure seulement chez le deuxième. La musique ni entraînante, ni entêtante, mais brouillonne et n'aide en rien ce manque cruel d'empathie. Trois notes de piano sont répétées lorsque Jérémie est sur un lit d’hôpital. Mais qui est ce Jérémie me diriez-vous. Un des quatre nouveaux arrivants dans l'association avec une boucle d'oreille qui meurt en deuxième. Oui, car il existe 3 morts : une première suggérée en amphi, Jérémie où l'on sort dans la rue (toujours filmée écrasée) et la dernière plombante, théâtrale et avec une certaine suffisance pictural. Puisque le co-scénariste lui a suggéré le tableau de Manet, L'Homme mort qui avait fait scandale à l'époque, car aucune transcendance, juste la mort.

"L'incarnation de la maladie est la grande question du film. J'ai repensé au début du Horla, de Maupassant. Le héros est possédé par un mal surnaturel dont il ne sait rien. Les premiers malades du sida ont ressenti la même chose. Des symptômes surviennent, ils se demandent ce qui se passe. C'est terrible."

C'est terrible que l'on ne sache pas surtout que le héros autobio de La Horla n'était pas habité par un mal, mais sentait une présence malsaine, une sorte de double à la "William Wilson" de Poe, bien que cela ne soit jamais expliqué. La possession du virus est parfaitement retranscrite au point que le glauque l'emporte sur la sympathie. Très vite lugubre et étouffant, le film rétrécit son champ de vision au conflit entre le laboratoire et le groupe d'un côté, l'histoire d'amour adolescente en surface de l'autre au point de délaisser certains personnages secondaires intéressants. A en croire la réponse étriquée de Sean à Nathan quand il lui demande ce qu'il fait dans la vie "je suis séropo", le film entièrement semble sous étaux. Sans réel élan, les deux heures ne sont que statu quo d'une lutte acharnée quasi vaine contre les pouvoirs publics. Reprenez, l'action devant le soit disant ministère, mais la police est déjà là pour les interpeller. Ils sont dans un camion bocal pour crier, seringues à la main, devant une journaliste et 5 policiers en bord cadre, mais la scène est une fois de plus et toujours comprimée par des plans réducteurs. De plus, il n'existe aucune fenêtre dans l'amphi pour accentuer la claustration et le parti pris est revendiqué. Cette mort omniprésente ensuite, contrebalancée par un prétendu élan de vie dont toutes les critiques semblent avoir été sensibles, et en particulier dans la dernière partie est censée ramener chacun à sa propre solitude, le groupe n'existant plus (a-t-il déjà existé?). Sauf qu'il n'y a que deux réels personnages secondaires dans cette séquence où ils arrivent un à un par la porte d'entrée. - L'effet de répétition confirme l'impression de mise au tombeau, d'obturation et d'étouffement. Sans oublier le générique sur le silence après la dernière danse au banquet (oui, ce ne sont que les lumières qui se sont éteintes) mis très succinctement en parallèle avec deux corps à l'acte. Up, cloué sur le siège par un trop plein de mélancolie macabre et nauséeux, il faut se lever pour respirer, avec l'envie oppressante de faire un dépistage. Belle expérience de cinéma -. Deux personnages secondaires donc, Sophie et Thibault, qui ne sont pas que prétextes. La première ne pense qu'à manger et "aimerait revenir" comme un cheveu sur la soupe sur la dispersion des cendres. Le deuxième, au rictus trop régulier que ça en devient énervant, ne pense qu'à baiser avec Nathan. Où sont leur propre ressenti face à la Fin? Est-ce l'élan de vie décrié collectivement?

La lutte est perceptible et le combat noble. On ne peut que rallier les rangs de ces soldats pour la vie, mais l'écrasante et morbide réalité avec laquelle est filmée que ce soit l'amphi, sans d'autres lumières que le plafond pour atténuer la dureté et le poids sur les corps, ou la chambre sans relief avec deux corps mous faisant l'amour après ou avant s'être racontés des précédents plans, ne rehausse jamais la poésie, le lyrisme, l'empathie, l'adhésion à cette "fiction détruite par la maladie" Criarde également, telle une couleur peu harmonieuse, quand vient l'autre effet leurre, la Seine rouge sang. Un filtre en post-prod suffit pour pointer du doigt comme un enfant mal élevé, la mort qui entoure toute la maladie. Et quel est ce voile de poussière ramenant aux cendres pour faire la transition d'une scène à une autre, métaphore tape-à-l'oeil d'une suspension funeste dont l'éclat pourtant rééquilibre la balance existentielle ? Cocteau a fait de cette oxymore son sujet de prédilection dont on peut citer "La mort ne m'aura pas vivant ! " ou encore "Le vrai tombeau des morts, c'est le cœur des vivants". Sauf que la poésie dont il fait preuve est incommensurable et celle de Campillo sort d'un carambar au goût un peu âcre collant aux dents.

"Dans le film, il y a une lecture off d'un texte qui témoigne de la fin de la monarchie de Juillet, en 1848. Une poignée d'hommes et de femmes se soulèvent, forment des barricades dans Paris, font en sorte que les gens se mettent à leurs fenêtres et entendent leur colère, puis sont massacrés."

La connexion aux réelles images d'archives audiovisuelles est maladroite tant le montage ne l'explique pas. Discordant, ce retour à l'histoire appuie grossièrement le message déjà tonitruant et documenté d'une fiction qui peine à convaincre par l'amour se voulant plus tenace que la mort elle-même. "Des molécules pour qu'on s'encule !" En gros, donnez-nous un remède pour continuer à sauter ou guérissez-nous du cancer des poumons pour continuer de fumer. On est pas content parce que le mal nous empêche de nous en faire davantage... Se voiler la face, de mauvaise foi de surcroît, tout en faisant passer l'homosexuel pour un animal, difficile à défendre ce chant. Il est pourtant personnel, car le réalisateur a réellement vécu ces événements et lutter au sein d'Act-Up, mais ses qualités de scénariste l'empêche peut-être d'affirmer visuellement de manière singulière sa passion pour 120 Battements par minute puisse faire mouche au point d'oublier tout ce qui a été fait avant.

Vous devriez plutôt voir...

Si des envies d'approfondir ses connaissances en virus du sida dans un contexte socio-politique se font pressantes, concentrez-vous plutôt sur la série us When We Rise qui déchaîne vraisemblablement les passions bien que trop abrupt dans son découpage. Ou le résonnant et urbain Les Nuits Fauves de Collard, Jeanne et le garçon formidable, optimiste et renversant, de Ducastel et Martineau, Le Temps qui reste, cruel et puissant, de François Ozon, Les Témoins, choral et doux amer d'André Téchiné, Avant que j'oublie, singulier et touchant de Jacques Nolot plutôt que de 120 Bpm qui ne fait que ressasser des visages torturés ou en souffrance au travers une histoire d'amour adolescente sans saveur, mais tendre. On pourrait avoir le reproche quai similaire avec le téléfilm en deux parties de Ryan Murphy, The Normal Heart qui, désordonné et bruyant tel un enfant, brassait déjà beaucoup de superficialité pour tenter de déchirer des coeurs ou tirer les larmes. Il faut concéder que le film de Campillo est loin de secouer le pathos, mais il fait tomber plusieurs épines. Un thriller médical sous la forme d'une série française créée par George Benayoun (Les Roseaux sauvages, L’Appartement) et Franck Nouchi, médecin et journaliste au Monde est en cours de développement. AIDS se déroule au tout début des années 80 en pleine épidémie. Deux équipes de chercheurs français et américains sont engagées pour découvrir en un temps record, l'agent responsable de la maladie dans l’espoir de sauver un maximum de vies humaines. Les deux institutions auxquelles appartiennent ces chercheurs, l’Institut Pasteur l'Institut National du Cancer semblent vouloir collaborer, mais très vite, le conflit qui oppose les patrons des deux équipes, le très charismatique Robert Gallo et le très discret Luc Montagnier, devient public. La querelle scientifique se transforme en affaire d'Etat. Se basant sur des faits réels, la série met en scène des personnalités du monde médical et scientifique qui ont joué un rôle déterminant dans l’identification du virus, dans la mise au point des tests de dépistage et dans la recherche pharmaceutique. Sans oublier les militants associatifs et les patients dont le courage et la ténacité jouèrent un rôle considérable dans toute cette histoire.