A.I. : Intelligence Artificielle est un film qui charrie tellement de symboles qu'il en devient difficile à cerner - ce qui explique sans doute l'immense variété de réactions qu'il a suscitées, dont une bonne part d'incompréhension, voire de rejet, quand d'autres en saluaient l'étonnante maturité ou cristallisaient son aspect hybride, conséquence de sa singulière genèse : initié et longtemps rêvé par Stanley Kubrick, puis développé par ce dernier en compagnie de Steven Spielberg dont il avait besoin de l'humanité pour faire avancer le récit, et enfin réalisé par Spielberg seul après la mort de Kubrick.

Alors, raté, A.I. ? Non, au contraire. Réussi, pour autant ? Pas si simple. J'ai tendance à le classer dans la catégorie des "grands films malades", ces longs métrages inclassables, insaisissables, capables de provoquer des lectures si différentes qu'elles en deviennent parfois antinomiques, sans pour autant qu'aucune soit totalement fausse ou parfaitement vraie ; ces films parfois virtuoses, à d'autres moments décevants, dont la vision globale est floutée par cette schizophrénie fondatrice qui en fait des moments de cinéma unique.

Si l'on s'en tient uniquement à la réalisation, A.I. répond à cette définition, alternant des séquences visuelles exceptionnelles, des moments de mises en scène que le spectateur prend en pleine face (la Flesh Fair, l'arrivée de David et Joe à New York noyée sous les flots), et des séquences incroyablement plates, voire mal filmées (la scène de dispute entre les parents adoptifs de David au début du film, où le jeu des acteurs est à peine digne d'un soap, sans que la réalisation ne trouve la moindre ressource pour sublimer le dialogue).

Pour ma part, j'ai surtout envie de souligner la place déterminante qu'A.I. occupe, à mon avis, dans la filmographie de Spielberg. Sorti en 2001 - sacré symbole s'il en est, lorsqu'on parle d'un projet de Kubrick -, à l'orée d'un XXIème siècle qui créait autant d'espoirs que d'inquiétudes, ce long métrage acte pour moi le basculement de l’œuvre du Kid de Cincinnati dans le désenchantement et vers une maturité de plus en plus mesurée, largement dénuée de cette naïveté qui, longtemps, a été à la fois la marque de fabrique, la signature et la limite de son travail.

N'allez pas me faire dire qu'A.I. est le premier film "adulte" de Steven Spielberg. D'abord parce que les précédents Il faut sauver le soldat Ryan, Amistad ou bien sûr La Liste de Schindler désavoueraient une telle analyse. Ensuite, parce qu'il n'y a pas chez lui de films adultes et de films enfantins, brisons ce mythe une bonne fois pour toutes. Je ne vois pas pourquoi un grand film comme Rencontres du Troisième Type pourrait ne pas être considéré comme un film "adulte", avec la gravité et la profondeur qui l'habitent au sein de l'émerveillement qui l'anime. E.T. lui-même, pourtant filmé à hauteur d'enfant et repoussant longtemps les adultes hors du cadre (à l'exception de la mère incarnée par Dee Wallace, mais qui elle-même un personnage nimbé d'enfance), est un film puissamment adulte, dans sa manière de saisir le basculement d'un enfant vers la maturité et l'acceptation douloureuse de son statut de fils de parents divorcés.

Tout est chaos

En revanche, il me semble qu'A.I. acte la reconnaissance par Spielberg d'une vision désormais désenchantée de l'humanité, et de l'existence elle-même. Il y avait eu des signes avant-coureurs de ce désenchantement dans certains films précédents du réalisateur. Pas forcément les plus graves ou les plus "sérieux" sur le papier, d'ailleurs. Pas spécialement dans La Couleur Pourpre, Schindler ou Ryan, par exemple. Mais plutôt dans le sublime et mésestimé Empire du Soleil, qui flinguait l'enfance insouciante, arrogante et exaspérante d'un jeune garçon anglais au cœur d'un conflit sino-japonais qui le dépassait, dans le cadre plus large de la Seconde Guerre mondiale ; vers la fin, certains plans sur le visage épuisé de Jim (Christian Bale), qui regardait en silence l'explosion lointaine d'une bombe nucléaire tuant une bonne fois pour toutes l'insouciance de l'humanité, faisaient déjà figure de prescience d'un monde en plein effondrement pour Spielberg.

De la même manière, la noirceur marquée et la brutalité du Monde Perdu venaient briser l'émerveillement enfantin de Jurassic Park, à quatre ans d'intervalle seulement. Et pourquoi ne pas voir, en miroir inversé, dans l'enthousiasme forcé accompagnant dans Hook le retour de Peter Pan après son lâche abandon de l'enfance et son naufrage d'adulte, un échec patent à croire encore sans retenue à l'innocence de l'enfance ?

David, le héros de A.I., illustre pleinement ce désenchantement. Et le fait que ce soit un enfant est tout sauf un hasard. Que raconte A.I. ? Le périple d'un enfant qui n'en est pas un, un enfant impossible. Un "méca", c'est-à-dire un robot, doté d'une programmation révolutionnaire lui permettant de singer les attitudes d'un garçon humain, d'apprendre de ses observations et de ses erreurs, et de développer ses sentiments et leur expression, mais à jamais cantonné dans les limites technologiques de son enveloppe, copie idéale d'un corps à l'apogée de sa perfection, et en même temps affecté d'une raideur qui saute aux yeux lorsqu'il se retrouve au milieu de véritables garçons. La scène de l'anniversaire de Martin, son "frère" organique, souligne ce décalage. La fête se déroule autour d'une piscine, les enfants sont en maillot de bain, et la normalité physique des acteurs jouant les enfants organiques, leur vitalité brute et virile, tranche avec l'apparence lisse et statique d'un David dont la peau, sans doute maquillée dans ce but, ressort par son brillant trop rutilant pour être honnête. Dès les premières secondes, lorsque les enfants scrutent le méca sous toutes les coutures, on devine que le drame est inévitable, et la rupture inéluctable. Cet enfant-là ne peut pas exister, ou en tout cas, il ne peut être accepté. Il est impossible, et toute sa quête vise à démontrer cette impossibilité, malgré tous ses efforts et quoi qu'on pense de la troisième partie du film et de sa conclusion, souvent mal perçue - on y reviendra.

Pinocchio reloaded

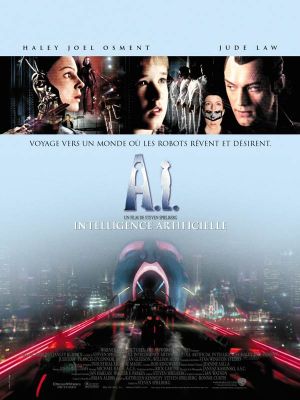

Avoir casté Haley Joel Osment, l'enfant star absolu de cette époque, est une évidence particulièrement éloquente. Avec son approche intellectualisée du jeu d'acteur, sa maturité déconcertante pour son âge, son discours posé et analytique, et son apparence lisse de garçon de très bonne famille, Osment impressionne autant qu'il effraie. Sa performance d'équilibriste dans Sixième Sens a révélé sa capacité hors norme à fouiller avec conviction dans des abysses inquiétantes pour un si jeune interprète. Dans A.I., il repousse les limites de son jeu avec autant d'exigence que n'importe quel comédien adulte adepte de la méthode Actor's Studio.

Guidé par Spielberg, dont on ne dira jamais assez le fabuleux directeur de jeunes acteurs qu'il est, Osment fait évoluer son personnage, d'une incarnation robotique, gestes saccadés, réactions brutales (ses éclats de rire violents sont glaçants), yeux qui ne cillent pas pour ne rien perdre du sinistre spectacle humain, vers une expression de plus en plus fluide, que ce soit dans ses mouvements, dans la spontanéité de ses réactions, dans sa manière de s'exprimer ou dans la nature de ses propos.

Mais cela ne marche pas. Pas tout à fait, en tout cas. Pas par la faute d'Haley Joel Osment, irréprochable dans sa gestion du cahier des charges de son personnage. Mais parce qu'on n'oublie jamais d'où il vient, et qu'on a la certitude permanente qu'il n'obtiendra jamais ce qu'il veut. Cette certitude, c'est Spielberg lui-même qui l'ancre dans la mémoire du spectateur, dès la première apparition du personnage : David, en effet, émerge d'une lumière blanche aveuglante - la fameuse "lumière divine" de Spielberg, l'une de ses signatures visuelles les plus connues, tellement violente ici qu'elle dévore l'écran et ne semble libérer son protagoniste qu'à contrecœur. Un protagoniste lui-même tout de blanc vêtu, symbole par le costume de l'origine extra-ordinaire du personnage, de son caractère anormal. Ange échappé des cieux ou mécanique de rêve, David est d'emblée placé hors de portée de l'humanité ordinaire, et rien ne nous fera oublier cette naissance visuelle surnaturelle.

Quelle qu'ait été la volonté de Stanley Kubrick puis celle de Steven Spielberg, A.I. est le désaveu de Pinocchio, le conte dont il s'inspire. Un conte très noir, qui finit par accorder à son protagoniste la rédemption qu'il a tant fuie par ses choix et ses erreurs, et répond à son vœu de devenir un véritable petit garçon. David paraît bien sage en comparaison ; et s'il souffre, c'est avec passivité, sans presque jamais provoquer directement cette souffrance. David est une victime, et son regard qui ne cille ni ne dévie jamais ne peut que constater l'incommensurable cruauté du monde des humains. Lâcheté du père adoptif, jalousie et méchanceté du frère, abandon de la mère dans le premier acte. Sauvagerie et bestialité de la foule dans le deuxième, puis souffrance et dépression du véritable père (le professeur Hobby) en guise de point d'orgue. Et enfin, la solitude infinie dans le troisième acte, histoire d'enfoncer le clou.

Après un tel parcours, le final de A.I. pourrait ressembler à une récompense, ou à un rachat : il met au contraire un point final au voyage solitaire de son héros en affirmant une bonne fois pour toutes l'impossibilité de son existence. C'est un leurre, une illusion, une ultime duperie. C'est la deuxième mort de David, et cette fois, c'est la bonne, parce que c'est la seule chose qu'il peut espérer de son périple - lui qui, écœuré par tout ce qu'il avait vu et appris auparavant, avait déjà tenté de mettre fin à ses jours, dans une scène d'une tristesse infinie sur laquelle, d'ailleurs, le film aurait pu se terminer en nous épargnant sa très longue et absconse troisième partie.

J'ai longtemps rêvé que Spielberg ait osé s'arrêter là. De conclure sur la note la plus pessimiste de son œuvre, rompant ainsi sans ambiguïté avec trente ans de félicité, voire de facilité, qui voyaient chacun de ses films s'achever sur une note positive. (Quoique. Amistad et Ryan, voire Empire du Soleil, déjà... cela pourrait se discuter.) Mais il tenait à ce fameux troisième acte, d'autant plus qu'il avait été largement débroussaillé par Kubrick en personne. Cette troisième partie, que tant de critiques reprochent à Spielberg en l'accusant d'avoir plombé le film par son horripilante sensiblerie, a été la plus largement développée par le réalisateur de Shining, et celui de E.T. n'a fait qu'en suivre le canevas. Étonnant, non ?

La limite des rêves

Puisqu'on évoque les symboles, soulignons celui-ci : A.I. est l'un des rares films dont Spielberg signe le scénario. C'est même l'un des deux seuls, après Rencontres du Troisième Type, où son nom apparaît en solo à l'écriture durant le générique. Homme d'images plus que de mots, Spielberg s'implique dans tous les scénarios de ses films, mais laisse toujours sur le stylo le nom de celles et ceux qui le tiennent le mieux. Sauf, donc, pour Rencontres, où il met en scène de manière flagrante la déroute de la cellule familiale. Et pour A.I., où il raconte l'histoire d'un jeune garçon qui réalise qu'être un enfant, non seulement ne sauvera pas le monde, mais ne le sauvera pas lui-même.

Pour le dire clairement, Steven Spielberg met brutalement fin aux illusions dont il se berçait au sujet de l'enfance. David, c'est l'anti-Elliott. Le pouvoir infini de l'insouciance, c'est terminé. On n'aidera plus un gentil extra-terrestre à échapper aux griffes des adultes humains cyniques et incapables d'empathie (Les prochains extra-terrestres que l'on croisera, ceux de La Guerre des mondes, n'auront d'appétit que pour la destruction et l'asservissement.) On ne s'envolera plus dans les étoiles à la recherche d'un sens à la vie. On ne se sortira plus d'un péril mortel d'un simple claquement de fouet. (On essaiera tout de même : ce sera une catastrophe.)

Avec A.I., Spielberg renonce à croire en la toute puissance des rêves. Avec ce film, il ouvre la porte aux ombres pesantes de certains projets futurs. A.I. autorise Minority Report (radicalement noir, en dépit de son épilogue guimauve et presque hors sujet), Munich (et son constat d'échec final), La Guerre des mondes (et sa terrible métaphore post 11-septembre). Il ouvre la porte à la gravité solennelle de Lincoln. A l'inverse, il condamne d'avance la candeur crush du BGG, sa laideur numérique et son humour balourd, malgré le retour au scénario de Melissa Mathison, évidemment incapable de reproduire le miracle de E.T.

Oh, bien sûr, tout ne sera pas sinistre dans la filmographie de Spielberg après A.I. Il y aura des légèretés (le rythme euphorisant d'Arrête-moi si tu peux, les plongées ludiques de Tintin ou Ready Player One), une plus grande liberté, y compris celle de puiser dans un apparent classicisme (Le Pont des espions, The Post, West Side Story) pour mieux causer mine de rien de notre époque et de ses complexités. Il y aura aussi des ratages, celui d'un quatrième épisode navrant d'Indiana Jones ou celui, déprimant derrière ses hectolitres de coucher de soleil rougeoyant, de Cheval de guerre. Mais il y aura presque toujours ces ombres, ces doutes, ces inquiétudes, ce souci du monde tel qu'il va de moins en moins bien, qui rendent la filmographie récente de Spielberg moins évidente, moins lisible, plus déconcertante. Et donc, pour peu qu'on s'en donne la peine, encore plus riche et intéressante.