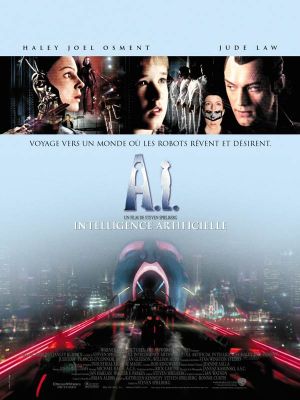

La montée des eaux a considérablement réduit la surface habitable de la Terre. Le strict contrôle des naissances a nécessité le développement de robots à l'aspect humain, les Mécas. Un nouveau modèle, David (Haley Joel Osment), tout juste mis au point, est capable d'éprouver des sentiments. Il est adopté par Henry (Sam Robards) et Monica (Frances O’Connor) dont le fils, atteint d'une maladie incurable, a été cryogénisé en attendant de trouver un traitement. Mais David ne souhaite qu'une seule chose : être aimé par sa maman...

À l’origine, le film est une adaptation de la nouvelle « Les Supertoys Durent tout l’Été », de l’auteur de science-fiction Brian Adliss.

Le projet d’adaptation avait été initié à l’origine par Stanley Kubrick à la fin des années 70’s et, à partir de 1985, ce dernier, après plusieurs tentatives infructueuses, fini par convaincre son ami Steven Spielberg de produire le film. Mais l’étape d’écriture du scénario, confiée à Brian Adliss lui-même, s’éternise et en 1989, Kubrick décide de virer l’écrivain pour cause de divergences artistiques. Il engage alors Bob Shaw, qui démissionne au bout de quelques semaines, puis Ian Watson à qui il suggère de s’inspirer des aventures de Pinocchio. C’est ainsi que naîtra cette histoire de petit robot abandonné par sa mère qui se lance dans une odyssée incroyable dans le but de devenir un vrai petit garçon et retrouver ainsi l’amour de celle-ci.

D’abord prévu pour être tourné en 1994, le projet sera finalement mis de côté lorsque Stanley Kubrick entamera la production d’Eyes Wide Shut. Il faudra alors attendre 1999 pour que Spielberg reprenne le flambeau de la réalisation, quelques mois après la mort de Stanley Kubrick et sous l’insistance de sa veuve, et que le film voit finalement le jour en 2001. Les idées et le scénario de Kubrick furent en grande partie conservés, même si plusieurs critiques reprochèrent une légère édulcoration de la part de Spielberg.

Considéré comme un Pinocchio des temps moderne, l’histoire du film reprend ainsi l'idée du conte qui en est le principal fil conducteur. Et pour preuve, le conte italien est présent dans le film jusqu'à son évocation même : la lecture du conte Pinocchio par Monica inspire à David l'envie de devenir « un vrai petit garçon ». Après être passé par la Foire de la Chair (une modernisation du cirque de Stromboli), il part à la recherche de la Fée Bleue. Celle-ci n'existe que dans le conte et il la retrouve sous la forme d'une statue dans un parc d'attraction englouti, inspiré du conte. Mais pour moi, tout l’intérêt du scénario réside ailleurs, car le film s’appuie principalement sur une idée relativement répandue, mais beaucoup plus subtile, selon laquelle il y aurait une hiérarchie entre les différentes formes d’amour. L’amour physique y est considéré comme le plus bas et le plus simple. L’amour romantique et l’amour filial sont à l’inverse considérés comme des sentiments nobles et complexes. Ainsi, il semble logique que David, qui est capable d’éprouver une forme d’amour filial, soit présenté comme un modèle de robot plus évolué que Gigolo Joe. Par contre, on peut très bien se dire que ces considérations ne concernent que les robots et que ceux-ci sont incapables de véritablement ressentir des émotions. Tout ce dont ils sont capables c’est d’imiter les comportements humains. Ainsi Gigolo Joe ne désire pas vraiment ses clientes, il ne fait qu’imiter le comportement d’un homme qui désire une femme. De son côté, David n’éprouve pas vraiment un amour filial envers Monica, il ne fait qu’imiter le comportement d’un enfant qui aime sa mère. Il est alors tentant d’affirmer que le véritable sentiment humain est quelque chose de plus profond, quelque chose d’intangible, d'insondable et de mystérieux (voir métaphysique), quelque chose qui ne peut être reproduit par un programme informatique. Parce qu’un programme informatique est par essence déterministe, c’est-à-dire que le résultat qu’il produit est entièrement déterminé par les données qu’on lui intègre et que ces mêmes données intégrée produiront toujours le même résultat. À l’inverse, les émotions humaines sont souvent représentées comme le résultat de pulsions inexplicables et imprévisibles. Or, Intelligence Artificielle s’attaque également à cette idée. En effet, Gigolo Joe et David ne sont pas seulement programmés pour imiter des émotions… ils sont aussi programmés pour en provoquer. Bien que son comportement soit simpliste et stéréotypé, Gigolo Joe est capable de susciter du désir et du plaisir chez ses clientes. De la même façon, l’apparence et le comportement de David inspire à Monica une forme d’amour maternel qui la poussera à abandonner David plutôt que de le ramener chez Cybertronics pour y être détruit. On doit alors se rendre à l’évidence, que chez les humains comme chez les robots, certains stimuli et certaines situations vont avoir un effet prédéterminé. Contrairement à ce que nous voudrions croire, nous ne sommes donc pas si éloignés des robots. Notre comportement aussi, peut-être prévisible et même, dans une certaine mesure, programmé. Dès lors, la question au centre du film n’est pas de savoir si un robot peut être assez évolué pour s’élever au rang d’être humain, comme le souhaite David... Mais de savoir si les êtres humains eux-mêmes sont assez évolués pour être véritablement différents des robots. Cet enjeu est notamment illustré par la Foire de la Chair où des humains utilisent des procédés sadiques pour détruire les robots abandonnés, sur fond de musique métal industriel. Ce n’est pas anodin si la Foire de la Chair est représentée par un déchaînement de pulsions barbares et destructrices. Le but pour les participants étant de manifester leur rejet des êtres robotiques, mais aussi dans le but de faire étalage des sentiments de rage et de colère, dont sont incapables les robots. La mise en scène ultra agressive de la Foire de la Chair est une manière d’affirmer que contrairement à celui des robots, le comportement des humains est le produit de pulsions imprévisibles et parfois incontrôlées. Par ailleurs, le film fait également preuve d’une certaine ironie, puisque ce besoin de l’humanité de se sentir spécial et unique au sein de la Création, est reflétée par le besoin de David d’être spécial et unique aux yeux de Monica. Lorsqu’il comprend qu’il est condamné à être un robot, en tous points identiques à ceux du même modèle que lui, David fait l’expérience d’une forme de désespoir existentiel et décide alors de se suicider. En plus de ça, le parcours de David qui retourne à son créateur et l’intérêt des extraterrestres du futur pour les humains est presque explicitement comparé aux questions que l’humanité s’est posée sur ses origines et aux mythes qu’elle a créés pour y répondre. Comme l’illustre les jeux de miroirs et les plans où l’image de David est multipliée, David, et par extension les robots dans leur ensemble, ne sont pas des êtres radicalement différents des humains. Ce sont des reflets, des images certes artificielles mais néanmoins identiques à travers lesquelles l’humanité peut se regarder et se révéler à elle-même… même si cela implique d’accepter que nous ne sommes pas une espèce aussi exceptionnelle que nous voudrions bien le croire. En soi, l’idée que les humains ne seraient finalement rien d’autre que des sortes de robots organiques apparaît comme particulièrement nihiliste… et il serait facile d’en attribuer la paternité à Stanley Kubrick et à son regard sans illusion sur l’humanité. Mais cela serait ignorer que Steven Spielberg est, lui aussi, capable de porter sur lui-même et sur son œuvre un regard désabusé. Dans Intelligence Artificielle, il aborde la question des émotions qu’en tant que cinéaste, il provoque chez le public. La scène où Monica active l’amour filial de David apparaît comme une allégorie du travail de tout artiste. Bien que David soit un robot, son amour envers Monica n’est pas déclenché par le fait de presser des boutons ou d’effectuer une certaine manipulation. Il est déclenché par une série de mots qui n’ont pas forcément de lien logique entre eux, mais dont l’association provoquera le résultat attendu. Or, c’est précisément le travail d’un artiste que d’être capable d’organiser des symboles et des concepts pour susciter une réaction émotionnelle auprès du spectateur. Un peu plus tard, Monica programmera à nouveau David. En lui lisant l’histoire de Pinocchio, elle lui donnera, malgré elle, l’idée de trouver la Fée Bleue et l’espoir de devenir un vrai petit garçon. Et lorsque Monica essaie d’expliquer que c’est impossible, il lui répond avec une phrase qui illustre parfaitement le problème de Spielberg… Si le travail de metteur en scène est de raconter une histoire de façon assez vraisemblable pour que le spectateur croie ce qu’il voit, quelles sont alors les limites esthétiques, éthiques et morales à ce qu’il peut représenter et à la façon dont il peut le faire ? Où se trouve la frontière qui sépare la fiction de la manipulation et du mensonge ? Dans Intelligence Artificielle, Spielberg semble trouver une réponse au travers d’une conclusion douce-amère. Lorsque David est finalement autorisé à passer une dernière journée parfaite avec Monica, journée à l’issue de laquelle elle lui dira enfin qu’elle l’aime, tout n’est plus que simulacre. L’humanité a disparu, seuls les robots existent encore. Même Monica n’est pas la véritable Monica qu’il a connu. C’est un clone dont la durée de vie est limitée à une journée. Ce qu’il vit à ce moment-là est symboliquement une fiction. Cela est suggéré par une forme de mise en abyme lorsqu’on voit les extraterrestres observer David à travers un écran. Par ailleurs, David lui-même est parfaitement conscient de vivre une fiction et il sait qu’il doit à tout prix préserver l’illusion pour ne pas effrayer sa "mère". Néanmoins, à l’issue de cette journée, alors que la vie de Monica s’achève une deuxième fois, David s’allonge auprès d’elle et pour la première fois de sa vie… « Il alla dans ce lieu… où naissent les rêves. » Cette dernière phrase renvoie directement à la scène où David cherchait un moyen de devenir humain. Ce n’est donc qu’une fois parvenue là où naissent les rêves, que David découvre enfin le pouvoir qui a finalement pu le transformer en véritable petit garçon, le pouvoir de la fiction. Spielberg nous offres ainsi une fin infiniment belle et poétique !