1974. David Chiang est au faite de sa gloire. Profitant de son statut de super star, Chiang, soutenu par son mentor Chang Cheh, obtient de la Shaw Brothers le droit de passer à la réalisation. Mais contrairement à son réalisateur fétiche, Chiang ne fait pas un film d'action sanglant. Il choisit au contraire, pour son second travail derrière la caméra, de s'orienter vers la comédie, voulant ainsi prouver être capable de s'en sortir dans d'autres registres que le Kung Fu ou le Wu Xia Pian.

Mad World of Fools est un film à sketchs, un format assez populaire durant les années 70 et idéal pour un réalisateur débutant : Après tout, si une histoire est ratée, on peut toujours se rattraper sur la suivante ! Comme souvent avec ce types de films, et comme on pouvait s'y attendre ici, les « sketchs » de Mad World of Fools sont de qualité très variable.

On peut quand même relever quelques grandes caractéristiques communes à chaque segment, à savoir l'influence marquée de Michael Hui et une volonté de liberté par rapport à la Shaw Brothers.

Games Gamblers Play étant sorti juste après l'œuvre de Chiang, cette influence est certainement issue de la très populaire émission de TV animée par Michael. En tous les cas, la filiation demeure évidente. Comme chez l'aîné des frères Hui, l'humour du film est ancré dans la réalité Hong Kongaise. Mari obsédé par la TV ou les prostitués, rapport difficile de Chinois traditionalistes face aux comportements occidentaux, influence des films de Kung Fu sur le public... Chiang prend un malin plaisir à croquer les petits travers de ses concitoyens. Détail qui ne trompe pas, alors que la Shaw Brothers produit essentiellement des films en mandarin, Mad World of Fools est tourné en cantonais.

Ce choix linguistique illustre aussi la volonté d'autonomie de Chiang par rapport au lourd appareil productif de la Shaw Brothers. L'acteur profite du fait qu'il est derrière la caméra pour éviter une bonne partie des figures classiques de la firme. Pas de Chine ancienne en costume mais un Hong Kong contemporain à l'ambiance délicieusement seventies. Un minimum de décors en studio, un maximum d'extérieurs et des tournages en pleine rue. Seule concession : Des passages gentiment érotiques que n'aurait pas renié Li Han Hsiang à la même époque. Mais, après tout, c'était l'ensemble de la production locale qui se laissait aller à ce genre de mode...

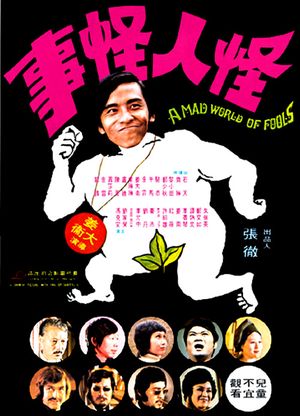

Pour faire le lien entre les différentes historiettes du film, David Chiang joue les maîtres de cérémonie, sourire ravageur aux lèvres. A vrai dire, ses petites conclusions morales sont bien convenues mais le décor stylisé, la présence de Lee Hoi San en génie de la lampe (!) et la propension de Chiang à s'auto parodier enlèvent le morceau.

Quand aux sketchs même, comme relevé précédemment, leur qualité varie grandement.

Le premier, avec Dean Shek en vedette, n'a qu'un seul intérêt : Il est court ! On peut donc passer au second sans que l'ennui n'ait eu le temps de s'installer. Dans sa deuxième histoire, Chiang prend les devants en se donnant le rôle principal, celui d'un jeune amoureux, fan de films de Kung Fu mais bien mauvais pratiquant ! Un rôle on ne peut plus auto parodique pour la star de Vengeance ! Le récit est mené de manière prévisible (Chiang rêve de combats où il gagne comme dans un film, il revit la même situation dans la réalité mais évidemment rien ne se passe comme prévu) mais le concept est suffisamment bon pour faire mouche. Les trois segments suivants s'avèrent peu intéressants : Les chutes sont prévisibles et bien trop longues à se mettre en place. Heureusement, Chiang corrige le tir sur les deux dernières histoires. La première voit Hui Siu Hung (il faut voir sa tête jeune !) devoir composer entre son épouse occidentale extravertie et sa mère conservatrice. Chiang exploite la situation avec efficacité, renvoyant chaque personnage dos à dos pour mieux tirer la situation vers le rire. Pari tenu. Quand au dernier segment, le plus long du film, il voit le retour de Chiang au premier plan en tant que riche kleptomane confronté à une bande de malfrats. Le ton « Huiien » est mis de coté au profit d'un rythme plus enlevé. Avec ses courses poursuites sans fin et sa petite musique accrocheuse, on se croirait dans un dessin animé !

Pour une première réalisation, le résultat est inégal mais globalement positif. Ce qui frappe le plus, c'est qu'en s'inscrivant dans la réalité Hong Kongaise et en essayant de s'affranchir du processus de production rigide de la Shaw, Chiang était sur la bonne voir pour faire face aux concurrents de la Golden Harvest. Hélas, la Shaw Brothers ne le réalisera pas et, incapable de se remettre en question, entamera un long déclin commercial.