Avant d’aller plus en avant au cœur de cette chronique, une petite contextualisation s’impose, afin de bien prendre toute l’ampleur de cette œuvre prodigieuse signée par Jang Hoon, une merveille cinématographique du cinéma contemporain, conjuguant à la parfaitement le drame le plus introspectif au temps de la tragédie humaine la plus impitoyable.

En 1979, était assassiné Park Chung-hee, président/dictateur de la Corée du Sud au pouvoir depuis 1962, suite à un coup d’état survenu en 1961. Cette assassinat déstabilise bien entendu le pouvoir en place, mais pour une partie du peuple coréen cet évènement est également perçu comme la possibilité de faire évoluer la société vers un régime républicain, osons-même les gros mots : vers un retour à la Démocratie.

Durant cette période un peu floue un président est élu, pour être renversé par un coup d’état militaire en décembre 1979, voyant le général Chun Doo-hwan prendre la tête du pays. Qu’il ne quittera pas avant 1987. Pendant que tous ces hommes ‘’importants’’ font leurs petites affaires dans les hautes sphères de l’état, dans la ville de Gwangju, au sud du pays, un vent libertaire s’apprête à souffler.

Chun Doo-Hwan fait décréter à partir du 17 mai 1980 la loi martiale, s’étendant dans tout le pays. Le lendemain un soulèvement populaire à lieu à Gwangju, où les citoyens se dressent face à l’oppression du nouveau régime qui s’annonce. Ouvriers et étudiants prennent le contrôle de la ville, provoquant rapidement la réaction du nouveau pouvoir en place, qui pour faire dans la dentelle envoi directement l’armée pour calmer un peu tout ça.

Les évènements qui suivent, connu comme le ‘’Mouvement pour la démocratisation de Gwangju’’ou encore ‘’5 1 8’’, reprenant le mois et le jour du soulèvement (‘’오일팔’’ sous la typographie coréenne), rencontrent une répression est terrible. Jusqu’au 27 mai, date à laquelle la ville est reprise par l’armée, le mouvement est discrédité dans les médias officiels. Présenté comme une révolte de sympathisants communistes, en lien avec le Nord. Des médias influencés par le pouvoir pour discréditer des revendications du peuple ? Quelle drôle d’idée.

Lorsque le régime du général Chun est à son tour renversé, le soulèvement de Gwangju est reconnu comme ce qu’il fût, à savoir un mouvement de citoyens soucieux de voir la Démocratie respectée dans le pays, en opposition à la dictature militaire liberticide. En 1997, Chun Doo-hwan fût jugé pour répondre de ses crimes, et condamné à la prison à vie. Avant d’être gracié deux ans plus tard par le président Kim Dae-jung, opposant de longue date qui prit part à l’époque au soulèvement. Et fût même condamné à mort pour cela.

Selon le pouvoir de 1980 la révolte populaire de Gwangju se conclu par la mort de 144 civils, 22 soldats et 4 policiers. Ainsi que 280 blessés. La réalité est bien entendu plus glaçante, puisque le bilan se rapproche plutôt de 165 morts parmi les civils, dont 76 disparus, 33 soldats tués (incluant un tir ami faisant 13 victimes). Quant aux morts dans les forces de polices il n’y a pas de chiffres exacts, mais de nombreux officiers furent tués par l’armée pour avoir libérés des prisonniers.

Cependant, toutes ces informations sur le bilan du soulèvement sont à prendre avec beaucoup de précautions. Il n’existe pas de consensus sur le nombre exact de victimes, bien que certains avancent avancent des chiffres bien plus importants. Selon des rapports de la presse étrangère, le nombre de victimes pourrait s’élever entre 1000 et 2000. Prenant en compte que la répression, à balles réelles, contre une population désarmée, fût terrible.

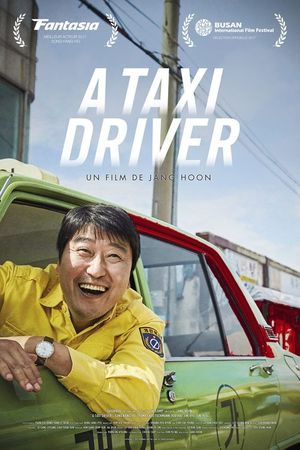

Voici la toile de fond sur laquelle se dessine ‘’Taeksi Unjeonsa’’, traduisible par ‘’Un Chauffeur de Taxi’’, qui fait cohabiter à la perfection la petite histoire dans la grande. Le point de vue adopté, et il ne s’en détache qu’à de rares moments, est celui de Kim Man-seob, un type lambda, chauffeur de taxi donc, récemment veuf, et qui élève seul sa petite fille.

Luttant face à un quotidien difficile, financièrement la vie est compliquée, et sur sa vie familiale touchée par la tragédie, pèse pèse également le danger de l’expulsion de son foyer. Accumulant les loyers de retards, Man-seob vit un combat de tous les jours dans une société sur le déclin, où une forte pauvreté côtoie avec le ‘’miracle coréen’’, faisant peu à peu du pays l’un des plus riches de la planète. Mais à quel prix ?

Les grands discours, la ‘’grande histoire’’, les élites, ceux qui font ‘’tourner la nation’’, comme l’ont démontrées les précédentes œuvres de Jang Hoon, ça ne l’intéresse guère tout ça. Lui ce qu’il se plaît à capter avec sa caméra c’est les petits gens, les vrais, ceux qui composent le peuple dans sa multitude et qui font tourner la nation. Les ‘’premiers de corvée’’, pour reprendre l’expression de Pascal Devienne.

Face à Man-seob est opposé Jürgen Hinzpeter, un journaliste qui comme son l’indique est Allemand. Ce dernier arrive en Corée du Sud après avoir entendu quelques rumeurs sur un potentiel soulèvement dans une ville au sud du pays. Je vous le donne en mille : Gwangju. Il cherche alors à se rendre sur les lieux, mais la tâche s’avère bien plus complexe qu’elle n’y paraît. Il fait pour cela appel à une société de taxi, chargée de lui mettre à contribution un chauffeur anglophone, qui pour une somme assez élevée, doit le mener à destination.

Man-seob prend vent de tout cela, et s’arrange pour ‘’piquer’’ le client à la compagnie de taxi concurrente, empochant ainsi l’argent qui lui permettra de payer son loyer, et peut-être même de pouvoir faire un cadeau à sa fille. Ne parlant pas anglais, et ignorant tous des événement de Gwangju, il s’arrange pour prendre le journaliste. À partir de là, la vie des deux hommes prend une tournure incroyable.

Jürgen Hinzpeter est un personnage grave, journaliste de terrain se laissant très peu toucher par l’émotion, il apparaît d’abord comme un être particulièrement froid, hautain et arrogant. Une carapace qui lui permet de ne pas se laisser toucher par l’affect, qui pourrait interférer avec sa mission. Son objectif est de rapporter des faits, non de faire ami/ami avec les locaux. Une position que sa relation avec Man-seob va bien entendu être fragiliser.

Confronté à l’indicible horreur d’une situation à peine croyable, Jürgen assiste impuissant au massacre d’une population brisée, tout en étant le témoin de l’extraordinaire solidarité qui naît entre les habitants de Gwangju. Se noue alors une relation forte entre le chauffeur de taxi et le journaliste, qui bien que ne parlant pas la même langue, et qui formellement ne se comprennent pas, font être lier à l’indélébile par l’épreuve qu’ils traversent ensemble.

S’éloignant vraiment très peu de la vision de Man-seob, c’est vraiment à la hauteur du regard de cet homme du quotidien que naît toute l’ampleur de ‘’Taeksi Unjeonsa’’. Œuvre profondément humaniste, elle n’en est pas moins un véritable doigt d’honneur tendu à tous les régimes autocratiques de la planète. Passés, présents et futurs, qui répriment leurs populations en abusant d’une violence inouïe. Et pourquoi ?

Que ce soit les cartouches, les caoutchoucs de LBD, l’eau des lances anti-émeutes, les coups de matraque, de tonfas, les grenades de désencerclement, et bien entendu les très populaires gaz lacrymogènes, quand il s’agit de faire taire des revendications sociales, les gouvernements contemporains redoublent d’ingéniosité pour empêcher au peuple le droit de s’exprimer, même lorsqu’il est le plus légitime. Après tout, c’est lui qui le vie le quotidien, régi par les règles présente dans les diverses Constitutions.

Réprimer un peuple qui gronde, souvent avec raison, c’est l’expression d’un anti-républicanisme notoire. Abattre la répression armée sur un peuple c’est du déni de démocratie. Ce n’est pas parce qu’une petite oligarchie détenant un pouvoir usurpé, par le biais du coup d’état comme ce fût le cas pour la Corée de Chun Doo-hwan, ou bien par les urnes de Démocraties en pannes, comme les nôtres, qu’elle peut se permettre de museler à tout prix.

Avec ‘’Taeksi Unjeonsa’’, la réalité que nous propose Jang Hoon fait frissonner. Car si les évènements contés dans le film se situent en 1980, il faut savoir qu’en novembre 2016 des milliers de Sud-Coréens sont sortis dans les rues pour obtenir la démission de la présidente en fonction Park Geun-hyer (qui n’est autre que fille du dictateur Park Chung-hee, assassiné en 1979). Accusée de corruption, de coercition et de détournement de fonds, elle est démise de ses fonctions en 2017 et condamnée dans la foulée à 32 ans de prison, qu’elle purge actuellement.

C’est dans ce climat que sort le métrage, qui témoigne de la prise de recul extraordinaire avec lequel les Sud-Corénn sont capables d’aborder les failles et les fissures de leurs sociétés. En la regardant de front, sans concessions. C’est ce qui fait de ‘’Taeksi Unjeonsa’’ une œuvre incroyablement contemporaine, dont les problématiques dépassent carrément les frontières géographiques et temporelles de la Corée du Sud, puisque c’est du monde capitaliste, dans son ensemble, dont il se fait critique.

Grèves, manifestations, contestations sociale, sont devenu autant de manifestations populaire devenus depuis quelques années des évènements presque banales. Ils se sont petit à petit ancrés dans le quotidien, comme des réactions classiques au capitalisme criminel qui nous gouverne. Et la répression dont elles sont victimes est le symbole de la déliquescence d’un système qui se fait de plus en plus violentes, à mesure que cette violence se fait de moins en moins surprenante.

Le droit à l’insurrection est l’un des fondements de la liberté. Face à l’obscurantisme il devient même inaliénable. Dans la Déclaration Universelle des Droit de l’Homme/Femme le préambule débute ainsi :

‘’ Considérant que la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine et de leurs droits égaux et inaliénables constitue le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde.’’

Nous ne sommes pas fous, ni hors la loi, ce que dit l’ONU est bien que nous sommes dans un bon droit lorsque nous nous dressons face à la tyrannie. Peut-importe le masque qu’elle revêt et les méthodes qu’elle applique. Il n’est pas de question de devoir, les Humains n’ont de compte à rendre à personne. Encore moins aux régimes autoritaires auxquels ils sont sommés de se plier, où aux parodies de société injustes et inégalitaires, faisandés et criminelles. Rongées par le mensonge et l’arrogance de castes dirigeantes totalement déshumanisée.

Ces cols blancs et leurs costards-cravates, qui ne tremblent pas face au peuple en T-shirt, retroussant les manches de leurs blanches chemises pour se construire une image de bosseur. Celui qui sue pour les autres, alors qu’il est H24 dans des palaces, nourri, logé et blanchi aux frais d’un contribuable manipulé auquel il impute sa présence dans les sphères du pouvoir.

Prétextant par une communication éventée de se saigner à la tâche, pour ceux qui meurent dans l’espoir de récolter quelques kopecks en fin du mois. Récompense plus vite disparue que gagnée. Tous ces menteurs, violeurs de Constitutions qui se cachent derrière les apparats de traditions, sans en comprendre la portée ni le sens, et auxquels plus personne ne croit. Sauf quelques illuminés qui ont oubliés de changer de siècle, voir de millénaire.

Pour trouver ces peudo-élites qui se ressemblent tous, il n’est pas nécessaire d’aller chercher dans l’histoire des dictatures asiatiques. Un simple regard vers les grandes démocraties néo-libérales suffit. C’est même là que l’on retrouver des scènes dignes de guérillas urbaines, avec un déséquilibre des forces ostentatoire. Où la contestation légitime, et nécessaire, des citoyens est systématiquement réprimée par une expression de plus en plus accrue de la violence.

C’est tout ça qu’évoque ‘’Taeksi Unjeonsa’’, avec un sens de l’analyse incroyablement fin. Déroulant un message à l’universalité dénuée de toute idéologie, libérée de tout dogme, sur lequel peut se juxtaposer n’importe quelle situation un tant soit peu identique. La Corée du Sud de 1980 sert ici de prétexte à dénoncer les dérives de la Corée du Sud de 2016-17. Pointant d’un doigt accusateur des dérives autocratiques rependues au-delà.

Celles qui penchent dangereusement vers un autoritarisme institutionnel, qui au nom des marchés et du libre-échange, par une pugnace capitalisation outrancière, se développent au détriment des populations, de leurs libertés et de leurs droits les plus fondamentaux. Livrées à un ‘’réel’’ de pacotille créé par des sociétés bourgeoises où le mot ‘’travail se conjugue avec ‘’esclavage’’.

Jang Hoon évoque également avec un regard perçant, l’hypocrisie entourant le musellement du journalisme d’investigation. En 2017 (et toujours en 2020) la liberté de la presse est en recul dans le monde. La liberté d’expression étant de plus en plus confrontée à des pouvoirs qui préfèrent diffuser une novlangue consensuelle, en faveur de leur pouvoir, et diffusée par des organes de presses acquises à leur vision du monde

Et pas besoin de rester dans la Corée du Sud de 1980 pour dresser ce constat. Prenons par exemple la France, qui depuis quelques années rencontre une montée de la contestation, dont la répression est toujours plus violente. Les images de forces de l’ordre matraquant des journalistes, détruisant leurs matériels, sont nombreuses. Ou bien encore lors des émeutes au Chili en 2019, où de pareils cas furent recensés.

En prenant Jïrgen Hanzpeter comme second personnage de son récit, Jang Hoon livre une véritable ode au journaliste, et la nécessité de laisser ce corps de métier, devenu à risque, de pouvoir continuer à se faire le témoin des excès brimant nos libertés. Le journaliste allemand incarne ainsi un journalisme éthique, et le besoin vital, si ce n’est essentiel, d’une presse de qualité proche du terrain. Permettant de lutter contre l’imbécilité des informations opportunistes à la solde des pouvoirs.

Avec ses deux protagonistes qu’un monde sépare, ‘’Taeksi Unjeonsa’’ permet de développer des problématiques d’une richesse inouïe, avec un regard plein d’humanité, où l’horreur fait place à l’espoir. La dimension critique du métrage permet ainsi d’articuler autour de Man-seob et de Jürgen une réflexion éclairée sur la véritable force au pouvoir, capable de renverser des gouvernements, des régimes, des institutions, à savoir, le peuple.

Dès lors, au soulèvement populaire de Gwangju en 1980, vient se substituer le mouvement populaire qui en 2016 à permit d’entraîner la chute de Park Geun-hyer. Comme un espoir pour toutes les nations victimes d’abus, de mensonges, et de l’incompétence de leurs castes dirigeantes. Ce que nous offre Jang Hoon c’est un hymne hurlé avec le cœur, à destination de ce qui est capable de faire et de défaire le monde, à savoir, le peuple.

-Stork._