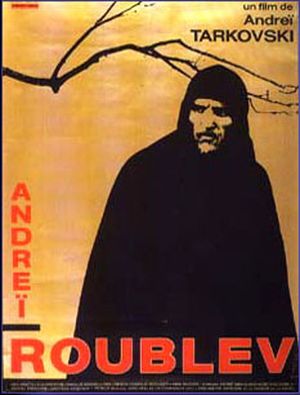

Deuxième long métrage d'Andreï Tarkovski, Andreï Roublev est déjà un grand film qui figure dans la plupart des tops films de tous les temps. C'est un biopic sans en être un : on apprend bien peu de choses de la vie du peintre russe, d'ailleurs assez mystérieuse en réalité puisque sans compter ses peintures, il y a peu de traces écrites de son existence. Cette figure historique est plutôt un prétexte pour plonger dans l'histoire de la Russie, au temps des incursions des Tatars, et pour aborder des thèmes déjà chers au réalisateur, comme le mysticisme, la foi et leur corolaire : la dépression.

Il est délicat d'entrer dans le film, qui est d'ailleurs une suite de plusieurs courtes histoires, toutes reliées entre elles par la présence d'Andreï Roublev (joué par Anatoli Solonitsyne, un fidèle de Tarkovski). Les personnages sont à peine introduits, les intrigues se multiplient sans lien direct entre elles, les ellipses temporelles sont nombreuses… Déjà, le côté davantage sensoriel que rationnel. Les éléments font d'ailleurs rage : l'eau, personnage principal de tous les films de Tarkovski, est présente partout, la boue, la saleté, la feu de la forge, le vent avec une scène d'introduction incongrue. Une des inspirations très claires de Tarkovski est sans conteste les jidai-genki japonais, et notamment ceux d'Akira Kurosawa : l'époque filmée (le 16e siècle), la saleté des personnages patibulaires, le jeu très expressif des acteurs, des scènes de combat juxtaposées à des plans esthétiques et contemplatifs…

Et c'est là la force d'Andreï Roublev. Côté monologues, côté philosophes, ce n'est clairement pas le film le plus réussi de Tarkovski. Le peintre cherche une foi pure, proche des messages originels, loin de toute la violence du monde qui l'entoure, et finit par abandonner son art pour se murer dans une renonciation dépressive - jusqu'à obtenir une preuve tangible de la grandeur de la croyance humaine. Le cheminement est toujours subtil, mais tout de même un niveau en-dessous d'un Stalker, qui enchaîne les masterclass pendant 2h30. Mais ces réflexions se font ici en parallèle de scènes d'action qui ont certainement dû faire pâlir bon nombre de réalisateurs hollywoodiens. La scène de raid des Tatars est à couper le souffle, et a dû coûter un fric monstre.

Je finirai en parlant de la censure communiste partielle du film qui, en y réfléchissant, m'étonne. Car à bien y regarder, le film porte un message communiste, malgré les apparences. Bien sûr, il parle d'un peintre chrétien orthodoxe en pleine crise de foi, et on sait ce que le communisme pense de la religion. Pourtant, la plupart des religieux présentés sont moqués et critiqués : Cyril qui dénonce lâchement un troubadour, l'abbé aussi sévère que vilain, et même Andreï Roublev parfois, par exemple lorsqu'il est à la fois attiré et dégoûté par une fête avec des gens nus. Dans le film, seul le peuple est beau, celui qui souffre des guerres, de la famine, et qui finit par un travail acharné et désespéré à réaliser ce que l'humanité avait à offrir de mieux à l'époque. Christianisme et communisme, même combat ?